Tabelle 1: Entlastungsstrategien der Angehörigen

soziales_kapital

wissenschaftliches journal österreichischer fachhochschul-studiengänge soziale arbeit

Nr. 9 (2013) / Rubrik "Thema" / Standortredaktion Linz

Printversion: http://www.soziales-kapital.at/index.php/sozialeskapital/article/viewFile/257/400.pdf

Katja Kloimstein:

1. Einleitung

Derzeit leiden ca. 400.000 Menschen in Österreich, also 5 Prozent der Bevölkerung, an einer depressiven Erkrankung (vgl. www.buendnis-depression.at, Stand 15.04.2012). Laut dem europäischen Gesundheitsbericht 2009 sind Depressionen die Hauptursache für Suizide in Europa (vgl. WHO 2009: 76). Weltweit gesehen leiden derzeit 121 Millionen Menschen an einer Depression, wobei die Häufigkeit stetig zunimmt. Führt man sich diese Zahlen vor Augen, hat man eine ungefähre Vorstellung davon, wie groß einerseits die Belastung und andererseits auch die Anzahl an Angehörigen sein muss, die durch diese Erkrankung mitbetroffen sind. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind Depressionen nach Herz-Kreislauferkrankungen die zweithäufigsten Erkrankungen mit erheblichen Belastungen für die Betroffenen und deren Umfeld (vgl. WHO 2009; siehe auch www.who.at, Stand 05.12.2011).

Eine Depression beeinträchtigt nicht nur die betroffene Person, sondern auch die Menschen im Umfeld. Steht man in engem Kontakt zu einer depressiven Person, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es Schwierigkeiten gibt, mit dieser Erkrankung umzugehen, und die nahestehenden Personen werden mit widersprüchlichen Gefühlen und Reaktionen überschwemmt (vgl. Epstein Rosen/Amador 2005: 322-323). Nachdem durch die psychiatrischen Reformen in den 60er Jahren die Betreuung von chronisch psychisch kranken Menschen in die Gemeinden verlagert wurde, fühlten und fühlen sich die Angehörigen verantwortlich, die Betreuung ihrer psychisch kranken Familienmitglieder oft ungefragt und auch ungeschult zu übernehmen (vgl. Fischer/Kemmler/Meise 2004: 57): „Wir leisten das – anders als professionelle Psychiatriemitarbeiter – täglich 24 Stunden und 365 Tage im Jahr, ohne Pause und ohne begleitende Supervision.“ Die starke Einbeziehung der Familie in die Rehabilitation macht zwar insofern Sinn, da kein professionelles Angebot die natürliche Einbindung in die Familie ersetzen kann, jedoch werfen die vielfältigen Probleme und hohen Anforderungen dieser häuslichen Betreuung die Frage nach den Grenzen auf (vgl. Jungbauer/Bischkopf/Angermeyer 2001: 105). Die Auswirkungen von Depressionen auf das Familienleben sowie auf die Partnerschaft sind gravierend (vgl. Kloimstein 2012: 23-30). Das Zusammenleben in einer Partnerschaft und/oder Familie ist eine Quelle intensivster emotionaler Erfahrungen und ist das Umfeld, in dem Menschen sich entwickeln. Erkrankt ein Familienmitglied, dann ändern sich die Bedingungen und alle Familienmitglieder müssen sich der neuen Situation anpassen und damit zurechtkommen (vgl. Bischkopf 2008: 241). Die negativen Auswirkungen auf das Sozialverhalten von depressiven Patienten und Patientinnen wurden bereits in einer Reihe von Studien belegt (vgl. Bauer 2007: 18). Eine Depression beeinträchtigt die Stimmung, das Schlafmuster, die Motivation, den Appetit und auch den Lebenswillen der erkrankten Person. Nicht zu übersehen ist die destruktive Wirkung einer Depression auf Beziehungen. Kein Wunder, dass Angehörige depressiver Menschen mehr als andere unter Sorgen, Wutgefühlen und Erschöpfung leiden und sie anfälliger sind, selbst an einer Depression oder Angststörung zu erkranken (vgl. Epstein Rosen/Amador 2005: 16-17). Schätzungen zufolge werden 50 Prozent bis zwei Drittel der chronisch psychisch kranken Menschen von ihren Familien betreut (vgl. Milles 2007: 3)

2. Anliegen und Ziel der Studie

In den letzten 20 Jahren interessierte sich die Forschung zunehmend auch für die Angehörigen psychisch erkrankter Menschen, jedoch stammt der Großteil der Studien aus angloamerikanischen Ländern, den Niederlanden und Italien (vgl. Fischer/Kemmler/Meise 2004: 57). Im deutschsprachigen Raum gibt es inzwischen einige Studien aus Deutschland (vgl. Bauer 2007; Franz/Meyer/Gallhofer 2003; Jungbauer/Bischkopf/Angermeyer 2001; Möller-Leimkühler/Buchner 2004; Wiesheu 2009). Aus Österreich hingegen konnte im Rahmen der Recherche nur wenig gefunden werden (vgl. Magometschnigg 1997). Die Unterstützung der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen ist wesentlich und notwendig, um die Lebensqualität der Angehörigen zu verbessern oder zu stabilisieren und somit auch psychischen sowie physischen Gebrechen vorzubeugen und entgegenzuwirken. Außerdem bringt eine intensive Einbindung der Angehörigen auch positive Effekte für die Patienten und Patientinnen mit sich. Zufriedene Angehörige fördern die Behandlungsergebnisse, die Compliance der erkrankten Personen, den Krankheitsverlauf und die Reintegration (vgl. Spießl et al. 2005: 215-216).

Ziel der vorliegenden Arbeit ist, einen Einblick in die Lebenssituation von Angehörigen depressiv erkrankter Menschen zu gewinnen und etwas über ihre Erfahrungen und Erlebnisse mit professionellen Helfern und Helferinnen zu erfahren. Folgende Fragen sollen beantwortet werden:

Unter helfenden Berufen werden in dieser Arbeit folgende Berufsgruppen verstanden: Sozialarbeiter/innen, Ärzte und Ärztinnen, Psychologen und Psychologinnen, Therapeuten und Therapeutinnen, Krankenpflegern und Krankenpflegerinnen.

3. Methodisches Vorgehen

Im folgenden Kapitel wird das methodische Vorgehen erläutert. Eingegangen wird zuerst auf die Erhebungsmethode, dann auf den Interviewleitfaden, auf die Interviewpartner/innen und die Auswertungsmethode.

3.1 Erhebungsmethode

Als Instrument der Datenerhebung wurde das problemzentrierte Interview gewählt. Diese Form lässt die Befragten möglichst frei zu Wort kommen, es ist jedoch auf eine bestimmte Problemstellung zentriert. Wichtig ist, nicht unvorbereitet und theorielos ins Feld zu gehen, sondern die Problemstellung muss vom Forscher/von der Forscherin bereits vorab recherchiert und analysiert werden, wichtige Aspekte müssen erarbeitet und diese in einem Interviewleitfaden zusammengestellt werden (vgl. Mayring 2002: 67). Die herausgefilterten Problembereiche stellen die relevanten Untersuchungsaspekte dar, welche durch den Interviewleitfaden abgetastet werden (vgl. Schaffer 2009: 138).

Diese Form des Interviews ist für die Thematik der vorliegenden Arbeit gut geeignet, da ein bestimmtes, definiertes Problem im Mittelpunkt steht, worüber Informationen gewonnen werden sollen. Durch den Interviewleitfaden gewinnt man etwas Struktur, um nichts Wesentliches zu übersehen, es lässt aber dem/der Interviewten Raum um subjektive Bedeutungen und Erfahrungen selbst zu formulieren. Alle vier Interviews wurden nach den erläuterten Kriterien geführt, mit Einverständnis der interviewten Personen auf Tonband aufgenommen, danach anonymisiert und wörtlich transkribiert.

3.2 Interviewleitfaden

Anhand der Analyse der Problemstellung und der Forschungsfragen wurde ein Leitfaden entwickelt. Das Warming-Up setzt sich aus der Vorstellung der eigenen Person, einer Erklärung über den Sinn der Befragung, Informationen über die Forschungsarbeit sowie einem Dankeschön für die Teilnahme zusammen. Danach folgt eine offene, erzählgenerierende Sondierungsfrage zum Einstieg in die Thematik. Es wurden nur Fragen ausgewählt, die tatsächlich relevant für das Thema und die Beantwortung der Forschungsfragen sind und auf den gewünschten Inhalt abzielen. Die Fragen sind verständlich und prägnant formuliert. Der Hauptteil der Fragen besteht aus Erzählaufforderungen. Das sind Fragen, die auf eine Beschreibung vergangener Erfahrungen und Erlebnisse abzielen und Fragen die, auf einen ganz bestimmten Informationsgewinn abzielen. Es handelt sich um offene Fragen, um der befragten Person nichts in den Mund zu legen. Zum Ende des Interviews gibt es abschließende Fragen, um wieder aus dem Thema auszusteigen (vgl. Stigler/Felbinger 2005: 129-133).

Um demographische Daten zu erheben, wurde jeweils zu Beginn eines Interviews ein Kurzfragebogen ausgefüllt (vgl. Ziegler 2010: 65). Der Interviewleitfaden sowie der Kurzfragebogen wurden anhand von zwei Interviews erprobt und erforderliche Abänderungen vorgenommen.

3.3 Auswahl der Interviewpartner/innen

Die Auswahl der Interviewpartner/innen erfolgte nach folgenden Kriterien:

Bei der Auswahl der Interviewpartner/innen zeigte sich ein Problem. Nach dem Diagnosekatalog ICD-10 gibt es Kriterien und Symptome welche einer depressiven Störung genau zuordenbar sind. In der Praxis ist die Diagnose jedoch etwas schwieriger, da eine Depression z. B. mit Angstzuständen, Panikattacken, Wahnideen etc. einhergehen kann, sprich mit Symptomen, welche anderen psychischen Erkrankungen zugeschrieben werden. Bischkopf (2005: 23-24) schreibt, dass Depressionen zwar gut behandelbar sind, sie aber in vielen Fällen nicht erkannt und somit falsch behandelt werden. Therapie- und Behandlungsfehler in Bezug auf Depressionen scheinen ein zunehmend diskutiertes Problem zu sein.

Die Angehörigen berichten, dass gerade bei langjährig depressiven Menschen Diagnosen oft abgeändert werden, wenn Medikamente nicht den gewünschten Erfolg zeigen oder es einen Wechsel der Behandelnden gibt.

Die ausgewählten Interviewpartner/innen für diese Arbeit sind ganz klar mit depressiven Symptomen, wie sie in der Literatur beschrieben werden, konfrontiert, es kam jedoch auch vor, dass im gesamten Krankheitsverlauf Diagnoseänderungen vorgenommen wurden.

Da der Großteil der Literatur unter dem Begriff Angehörige die Eltern, Kinder, Geschwister und Partner/innen versteht, wird dieses Verständnis hier übernommen. Nur minderjährige Kinder werden bewusst ausgeklammert, da der entwicklungspsychologische Hintergrund in diesem Rahmen nicht berücksichtigt werden kann. Somit setzt sich das Verständnis von Angehörigen in der vorliegenden Arbeit wie folgt zusammen:

Es wurden insgesamt vier Interviews mit jeweils einem/einer Vertreter/in aus jeder der oben angeführten Kategorien geführt.

Frau A.: 27 Jahre alt, Schwester einer depressiv erkrankten Frau (36), der Vater hat sich suizidiert, ein weiterer Angehöriger ist an Schizophrenie erkrankt und einer hat Alkoholprobleme.

Herr H.: 56 Jahre alt, Ehegatte einer depressiv erkrankten Frau (56), Sohn hat eine diagnostizierte bipolare Störung.

Herr P.: 30 Jahre alt, Sohn einer depressiv erkrankten Frau (53), eine Schwester leidet ebenfalls unter Depressionen.

Frau D.: Mutter eines depressiv erkrankten Mannes (37), Tochter hat eine diagnostizierte bipolare Störung.

3.4 Auswertung des Interviewleitfadens

Die Interviewdaten wurden per qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2002: 114-126) ausgewertet. Es handelt sich um eine systematische, regelgeleitete Auswertung, die der Zusammenfassung und Strukturierung inhaltlicher Aussagen dient (vgl. Seipel/Rieker 2003: 193). Im Zuge der Auswertung wird anhand des Textmaterials ein Kategoriesystem entwickelt, womit die Daten in Einheiten zerlegt und systematisch analysiert werden können. Textpassagen und einzelne wichtige Aussagen werden diesen Kategorien zugeordnet. Mayring unterscheidet zwischen drei Grundformen: der Zusammenfassung, der Explikation und der Strukturierung. In diesem Fall wurden die zusammenfassende und die strukturierende Inhaltsanalyse kombiniert. Das heißt, zuerst wurde der aufbereitete Text zusammengefasst, vergleichbar gemacht und irrelevante oder nicht zum Thema passende Stellen gestrichen. Durch den Interviewleitfaden kristallisierten sich bereits einige Kategorien heraus, welche durch die Zusammenfassung des ersten Interviews ergänzt und erweitert wurden.

Folgendes Kategorieschema wurde erstellt:

4. Ergebnisse

In Anlehnung an die drei Forschungsfragen werden im Folgenden die Belastungen, Entlastungen und die Erfahrungen mit dem professionellen Hilfesystem zusammengefasst.

4.1 Belastungen der Angehörigen

Die Belastungen der interviewten Personen wurden in objektive und subjektive unterteilt und miteinander verglichen. Objektive Belastung beschreibt die unmittelbaren, greifbaren, negativen Auswirkungen der Erkrankung auf den Alltag, das Familienleben etc., sowie die Symptome der Depression und das Verhalten der erkrankten Person. Als subjektive Belastung hingegen wird das Ausmaß in dem sich die Angehörigen tatsächlich belastet fühlen, definiert. (vgl. Jungbauer/Bischkopf/Angermeyer 2001: 105-106). Analog zur Literatur ist zu erkennen, dass sich die objektiven und subjektiven Belastungen der Angehörigen nur teilweise überschneiden.

Während z. B. sozialer Rückzug und Berufsunfähigkeit der erkrankten Person bei allen vier Angehörigen als objektive Belastung erkannt wurde, gab sozialer Rückzug nur eine interviewte Person als subjektive Belastung an. Berufsunfähigkeit wurde von keiner der vier Personen genannt.

Objektiv liegt die Anzahl der emotionalen und sozialen Belastungen Kopf an Kopf, jedoch subjektiv überwiegen die emotionalen Belastungen deutlich.

Gesundheitliche und finanzielle Belastungen stellen einen kleinen Teil der gesamten Belastungen der interviewten Personen dar.

Die hohe Anzahl der Belastungsfaktoren, sowie die einzelnen Belastungen decken sich mit den Angaben einschlägiger Literatur. (vgl. Kloimstein 2012: 24-29)

Interessant ist weiters, dass alle interviewten Personen einer mehrfach belastenden familiären Situation und weiteren psychische Erkrankungen in der Familie gegenüberstehen, jedoch dies von niemandem als subjektive Belastung angeführt wurde.

Sorgen um die erkrankte Person wies bei den subjektiven Belastungen die größte Übereinstimmung auf. Dieser Belastungsfaktor wurde von drei Personen angegeben. Gefolgt von eigenmächtiges Absetzen der Medikamente, Ungewissheit über weitere suizidale Handlungen, Auf und Ab des psychischen Zustanden, Suizidversuche und Schuldgefühle – und Zuweisungen der/von Angehörigen, welche jeweils von zwei Angehörigen angeführt wurden. Weiters gab es eine große Anzahl an Einzelnennungen subjektiver Belastungen, wie z. B. schleppende Therapieforschritte, Anspannung, Alarmbereitschaft, innerfamiliäre Konflikte und Reaktionen vom Umfeld.

Das in der Fachliteratur beschriebene erhöhte Risiko von Angehörigen depressiver Menschen, selbst eine psychische Störung zu entwickeln, wurde von drei Personen selbstständig angesprochen. Ob die Angehörigen das bereits selbst erlebt haben, oder sich dieses Wissen in Form von Literatur oder Angehörigengesprächen angeeignet haben, kann jedoch nicht beantwortet werden. (vgl. Kloimstein 2012: 31-33, Wittmund et al. 2002).

Drei von vier interviewten Personen waren mit Suizid oder Suizidversuchen ihrer Angehörigen belastet. Dieses Ergebnis unterstreicht die Notwendigkeit, das Thema Suizid mit Angehörigen zu bearbeiten, wie von Bischkopf, Wittmund und Angermeyer (2002: 14-15) erläutert.

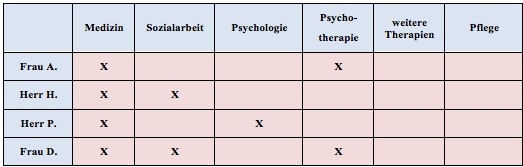

4.2 Entlastungsstrategien der Angehörigen

Soziale Netzwerke, Ablenkung und professionelles Hilfesystem kristallisierten sich als Hauptentlastungsbereiche heraus. Soziale Netzwerke stellten bei allen vier Angehörigen den wichtigsten Entlastungsbereich dar. Die folgende Tabelle zeigt zusammengefasst die Angaben der interviewten Angehörigen auf die Frage nach Entlastungsstrategien.

Tabelle 1: Entlastungsstrategien der Angehörigen

Alle hier genannten Entlastungen werden in der Fachliteratur wiedergefunden. (vgl. Kloimstein 2012: 41-44, Jungbauer/Wittmund/Angermeyer 2002: 279-284).

Der hohe Stellenwert sozialer Unterstützung und Information, wie in Studien beschrieben wurde, zeigte sich auch in den hier geführten Interviews (vgl. Wiesheu 2009, Bear/Domingo/Amsler 2003, Magometschnigg 1999).

Die Angehörigen versuchen mit Hilfe der oben angeführten Entlastungsstrategien entweder eine Zeit lang aus der Situation auszusteigen (Distanzierung) oder sich mit ihrer Situation zu konfrontieren. Beide Formen werden von den Angehörigen angewandt. Ein und derselbe Entlastungsfaktor kann Distanzierung und/oder Konfrontation darstellen. Jemand kann z. B. Zeit mit Freunden verbringen, um seine stressige Situation zu vergessen und Spaß zu haben, oder er kann die Zeit nutzen, um über seine Situation zu sprechen und seine Sorgen zum Ausdruck zu bringen. Bischkopf (2005: 74) beschreibt diese Distanzierungsstrategien als erfolgreiche Entlastungsmöglichkeit. Sie sind bei allen vier Angehörigen mehr oder weniger deutlich wiederzuerkennen. Frau A. verschaffte sich Raum für sich indem sie die Schwester bat, auszuziehen und den Kontakt zu ihr einschränkte. Herr H. geht seinem Beruf nach, welcher ihm Distanz und eine Auszeit bietet. Herr P. verfolgt regelmäßig seine Hobbys, die ihn ablenken, verbringt viel Zeit mit seiner Tochter und reduzierte den Kontakt zu seiner Mutter. Frau D. gönnt sich Auszeiten und verbringt Zeit mit ihren Freundinnen.

Es konnte festgestellt werden, dass die interviewten Angehörigen auf jeden Fall problemzentriertes Coping einsetzen, was in der Literatur als positiv beschrieben wird. (vgl. Kloimstein 2012: 34-35) Drei von vier Angehörigen beschrieben es als hilfreich, über die Situation aufgeklärt worden zu sein und Informationen erhalten zu haben. Neben den Distanzierungsstrategien ist somit eine aktive Auseinandersetzung in Form von Informationssuche und -gewinn zu erkennen. Die interviewten Personen haben gute Kenntnisse über die Erkrankung und Kompetenzen im Umgang mit den Patienten und Patientinnen erworben. Frau D. ist dauerhaft und Herr H. vorübergehend einer Selbsthilfegruppe beigetreten. Alle diese Aktionen sind dem problemzentrierten Coping zuzuordnen.

Über den Einsatz von emotionszentriertem Coping können aus den Interviews keine verlässlichen Erkenntnisse gewonnen werden. Es wird jedoch angenommen, dass die Angehörigen aufgrund ihrer Einstellungen und positiven Gesamtbewältigung auch emotionszentriertes Coping anwenden. Der kombinierte Einsatz von problem- und emotionszentriertem Coping wird in der Fachliteratur als am sinnvollsten erachtet (vgl. Kloimstein 2012: 37).

Kloimstein (2012) bringt in ihrer Arbeit die Bewältigungsstrategien mit den Kontrollüberzeugungen und Expressed-Emotions in Verbindung. Über den Einfluss dieser weiteren Faktoren oder deren Zusammenhang können aus den hier geführten Interviews keine Ergebnisse erlangt werden.

Besonders Frau D. beschrieb sehr anschaulich, wie sich die Einstellung ihres Mannes über die Zeit veränderte. Lazarus und Folkman nennen diese Form der Neueinschätzung einer belastenden Situation und Anpassung daran, reappraisal (vgl. Kloimstein 2012: 33-34, Lazarus/Folkman 1984: 53). Zu Beginn der Erkrankung konnte der Gatte von Frau D. die Erkrankung des Sohnes nicht annehmen. Mit den Jahren änderte sich seine Einstellung, und er arrangierte sich damit. Auch bei Frau D. selbst und Herrn H. kam die akzeptierende Haltung der Erkrankung gegenüber stark zum Ausdruck.

Alle interviewten Angehörigen haben individuell hilfreiche Entlastungsmechanismen für sich gefunden. Ein Anzeichen dafür ist, dass alle Angehörigen trotz ihrer schwierigen Situation als positiv, zuversichtlich und lebensfroh erlebt wurden. Da alle Angehörigen ihre personalen und sozialen Ressourcen aktivieren können, haben sie eine geringere Wahrscheinlichkeit, ihre Situation dauerhaft als Überforderung wahrzunehmen (vgl. Kloimstein 2012: 33-41).

Hypothetisch kann angenommen werden, dass sich nur Menschen, die einen guten Umgang mit der Erkrankung gefunden haben, für dieses Interview bereit erklärten. Einige der angefragten Personen lehnten ein Interview ab, da sie sich emotional zu instabil dafür fühlten oder einfach nicht darüber sprechen wollten. Dieser Punkt kann jedoch nicht verlässlich geklärt werden.

4.3 Erfahrungen mit dem professionellen Hilfesystem

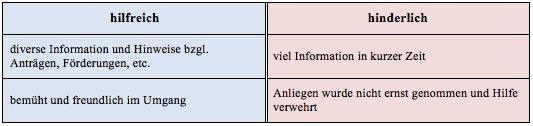

Die Angehörigen beschrieben persönliche Kontakte zu den in Tabelle 2 angeführten Professionen. Hier wurden nur jene Kontakte vermerkt, welche als hilfreich oder hinderlich in Erinnerung waren. Einmalige, kurze Zusammentreffen wurden vernachlässigt.

Tabelle 2: Professionen, zu denen die Angehörigen laufend Kontakt haben

Alle vier interviewten Personen hatten sowohl positive als auch negative Erlebnisse mit professionellen Helfern und Helferinnen. Insgesamt gesehen zeigten sich die Angehörigen jedoch eher zufrieden als unzufrieden mit ihren Erfahrungen. Es wurden wenige allgemein gültige Antworten gegeben, wie sie insgesamt mit dem professionellen Hilfesystem zufrieden waren, sondern es handelte sich um sehr individuelle Erlebnisse, welche als hilfreich oder hinderlich erlebt und beschrieben wurden. Es kann also gesagt werden, dass eine Einschätzung der Angehörigen sehr von den handelnden Personen und Charakteren, auf welche sie trafen, abhängig war.

Nur bei Herrn H. war insgesamt eine kritischere Haltung den Ärzten und Ärztinnen sowie den Rahmenbedingungen gegenüber zu erkennen. Er kritisierte sowohl den Zeit- und Kostendruck im Sozialbereich als auch die teilweise erlebte, überhebliche Haltung der Ärzte und Ärztinnen und unbefriedigende Gespräche. Informationsdefizite, geringschätzende, desinteressierte Haltung der Behandelnden und wenig Zeit für Gespräche sind in Befragungen wiederkehrende Kritikpunkte von Angehörigen (vgl. Jungbauer/Wittmund/Angermeyer 2002: 280-283).

In erster Linie gab es Kontakt zu Ärzten und Ärztinnen. Dieser beschränkte sich nicht nur auf Kliniken. Zweimal wurde der Hausarzt als wichtige Ressource der Angehörigen beschrieben. Zwei Angehörige hatten nur einmal Kontakt zu behandelnden Psychiatern oder Psychiaterinnen während Klinikaufenthalten. Tabelle 3 zeigt zusammengefasst, was die Angehörigen im Kontakt mit Ärzten und Ärztinnen als hilfreich und hinderlich erlebten.

Tabelle 3: Bewertung des Kontakts mit Ärzten und Ärztinnen

Zwei Angehörige kamen in Kontakt mit Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen (siehe Tabelle 4). Ein Kontakt wurde sowohl als hilfreich als auch hinderlich beschrieben, ein weiterer Kontakt als negativ, und ein dritter Kontakt wurde nicht näher ausgeführt, da es keine genauen Erinnerungen dazu gab. Insgesamt waren die Kontakte mit Sozialarbeit gering. Mit klinischer Sozialarbeit im Krankenhaus kam nur Herr H. in Berührung.

Tabelle 4: Bewertung des Kontakts mit der Sozialarbeit

Im Kontakt mit der Profession Psychologie wurde das Unterstützungsangebot und die freundliche, wohlwollende Haltung der Psychologin als hilfreich empfunden.

In Bezug auf die Profession der Psychotherapie wurden ebenfalls das Angebot von Unterstützung, das Engagement und das sympathische Wesen der Psychotherapeutin/des Psychotherapeuten beschrieben.

Es zeichnete sich deutlich ab, dass auch im Zusammenhang mit den professionellen Helfern und Helferinnen die Weitergabe von diverser Information und Aufklärung in Bezug auf die Erkrankung als hilfreich empfunden wurde. Nicht nur die Weitergabe von Fachwissen ist wesentlich im Kontakt, sondern auch die „Softskills“ der professionellen Helfer und Helferinnen. Gemeint sind damit, die Haltungen und die Art des Umgangs mit den Angehörigen und auch den Patienten und Patientinnen. Den hohen Stellenwert dieses Aspektes beschreiben Jungbauer, Wittmund und Angermeyer (2002: 279-280).

In puncto Haltungen, Einstellungen und Verhalten den Angehörigen gegenüber beschrieben zwei Angehörige die Interaktion als ausschließlich positiv und freundlich und fühlten sich gut aufgehoben. Zwei Angehörige machten auch negative Erfahrungen in den Zusammentreffen und nahmen manche Ärzte und Ärztinnen als überheblich und feindselig wahr.

Das Pflegepersonal, sowie Ergo- Musik- und Physiotherapeuten und -therapeutinnen dürften in der Wahrnehmung der Angehörigen eine untergeordnete Rolle spielen, da sie nicht erwähnt wurden.

Die erarbeiteten Themenbereiche, welche im Kontakt mit Angehörigen als wichtig bekundet werden, wurden nur teilweise wiedergefunden. Die Themenfelder Information, Anregungen im Umgang mit depressiven Menschen und teilweise Aufklärung über veränderte Interaktionsmuster konnten herausgefiltert werden. Es wurden jedoch in den Interviews keine Hinweise über die Thematisierung von z. B. Suizid, des emotionalen Erlebens der Angehörigen oder des kontinuierlichen Austausches und Erhöhung der Akzeptanz gegenüber der Erkrankung gefunden. Frau D. und Herr H. hatten bei der Bearbeitung dieser Themen wahrscheinlich Unterstützung in der Selbsthilfegruppe. Ob die Angehörigen diese Themen im Interview einfach nicht angeschnitten haben oder ob die professionellen Helfer/innen bei den interviewten Personen keinen Bedarf sahen, da sie ihre Ressourcen eigenständig aktivieren konnten, bleibt offen.

Die interviewten Personen formulierten insgesamt sechs Erwartungen an das professionelle Hilfesystem.

Tabelle 5: Zusammenfassung der aufgezählten Erwartungen von Angehörigen an professionelle Helfer und Helferinnen

Jungbauer, Wittmund und Angermeyer (2002) betonen, dass die Erwartungen von Angehörigen im psychiatrischen Alltag wohl nur annäherungsweise erreicht werden können, weil die Rahmenbedingungen es nicht anders zulassen. Es sei jedoch wichtig im Austausch zu bleiben und eine gemeinsame Sprache zu finden (vgl. Jungbauer/Wittmund/Angermeyer 2002: 283-284).

Weder bei den Belastungen, noch bei den Entlastungsstrategien, oder den Erfahrungen mit professionellen Helfern und Helferinnen, konnten bei dieser Erhebung auffallende Unterschiede zwischen den Angehörigengruppen (Schwester, Ehepartner, Sohn, Mutter) gefunden werden.

4.4 Anregungen für professionelle Helfer/innen

Aus den Interviews konnten einige aufschlussreiche und interessante Anregungen für das professionelle Helfersystem gewonnen werden.

Die Punkte „regelmäßiger Kontakt“ und „Einbeziehung der Angehörigen“, „Engagement und Interesse“, „verständliche Sprache“ und „Zeit für Gespräche“ finden sich in der Literatur und unter den Ergebnissen der Angehörigenstudie von Jungbauer, Wittmund und Angermeyer wieder (vgl. Jungbauer/Wittmund/Angermeyer 2002: 281).

Neu angesprochen wurden folgende Aspekte:

Die geführten Interviews verdeutlichten die vielfältigen Belastungen von Angehörigen depressiv erkrankter Menschen, von welchen in der Fachliteratur die Rede ist. Erfreulich war, dass alle interviewten Angehörigen hilfreiche Strategien zur Entlastung für sich gefunden haben und diese erfolgreich einsetzen. Durch die Auseinandersetzung mit der Erkrankung erwarben die Angehörigen hilfreiche Kompetenzen im Umgang mit ihren Familienmitgliedern. Die Gesamtbewältigung der interviewten Personen ist als gut einzustufen. Es zeigte sich dass die Kategorie der professionellen Helfer/innen einen Beitrag dazu leistet und leistete.

In Bezug auf das professionelle Hilfesystem wurde der Eindruck gewonnen, dass die interviewten Angehörigen depressiver Menschen relativ gut versorgt wurden. Es wurden zwar Lücken in der Versorgung ausfindig gemacht, die auf Verbesserungspotential hinweisen, jedoch gaben die Angehörigen insgesamt nur wenig vermisste Unterstützung bekannt. Somit ist davon auszugehen, dass sie mit ihrer Versorgung überwiegend zufrieden waren. Dieses Ergebnis ist etwas überraschend. In den vorausgehenden Recherchen wurden Gesprächsgruppen von HPE, dem Selbsthilfeverein für Angehörige und Freunde psychisch erkrankter Menschen, besucht und dort Gespräche mit Angehörigen von Menschen mit Schizophrenie und bipolarer Störungen geführt. In diesen Gesprächen wurde starke Kritik am psychiatrischen Bereich und den professionellen Helfern und Helferinnen geübt. Eltern beschrieben grobe Schuldzuweisungen von Ärzten und Ärztinnen, raue Umgangstöne, etc.

Die Erwartungshaltung war, solche Aussagen in den hier geführten Interviews wiederzufinden, was jedoch weniger der Fall war. Ist durch die ständige Präsenz der „Modeerkrankung“ Depression und die hohen Erkrankungszahlen das Verständnis in der Bevölkerung und im professionellen Hilfesystem gestiegen, oder wurden einfach nur vier zufriedene Angehörige gefunden und es gibt eine Vielzahl an unzufriedenen Angehörigen? Außerdem kommt hinzu, dass durch die passiven, zurückgezogenen Verhaltensweisen von depressiven Menschen, deren Angehörige weniger in akute Krisensituationen schlittern (abgesehen von Suizidalität), als z. B. Angehörige wahnhaft, schizophrener Menschen, oder Angehörige bipolar erkrankter Menschen, die sich in einer manischen Episode befinden. Akute Krisen lösen eher Stress, Aggression und Überreizung bei den Angehörigen und wahrscheinlich auch bei den professionellen Helfern und Helferinnen aus, die auch dazu führen können, dass die Umgangsgewohnheiten negativ beeinflusst werden.

Abgesehen davon, dass die Angehörigen insgesamt eher wenig Kotakt zu professionellen Helfern und Helferinnen hatten, dachten die Angehörigen bei diesem Schlagwort in erster Linie an Ärzte und Ärztinnen. Zur klinischen Sozialarbeit im Krankenhaus hatte nur ein Angehöriger Kontakt. Dieses Ergebnis weist darauf hin, dass die Präsenz der Sozialarbeiter/innen erhöht werden sollte, auch um über extramurale weiterführende Unterstützung aufzuklären.

Die Ergebnisse dieser Erhebung zeigen die enormen emotionalen und sozialen Belastungen der Angehörigen depressiver Menschen und somit die Notwendigkeit deren Unterstützung auf. Verbesserungspotential wurde festgestellt in der Art der Begegnung mit Angehörigen, in der Präsenz der Sozialarbeit und im Bemühen den Zeitdruck nicht zu stark an die Angehörigen weiterzugeben. Weiters sollten regelmäßige Gespräche angeboten sowie vermehrt auf Selbsthilfegruppen und Psychoedukation hingewiesen werden. Ob sich die individuellen Erwartungen von Angehörigen depressiv erkrankter Menschen jemals zur Gänze erfüllen lassen, ist fraglich und eher unwahrscheinlich. Besonders wenn man bedenkt, dass Angehörige meist das Wohl ihres Familienmitglieds an erste Stelle setzen und sich einen Erfolg von professioneller Hilfe erwarten. Dieser Erfolg stellt sich aber aufgrund der Schwere der Erkrankung, oft nur schleppend oder gar nicht wie erwünscht ein. Es gilt jedoch weiterhin als erstrebenswert, den Standard der Versorgung von depressiv erkrankten Menschen und deren Angehörigen aufrechtzuerhalten, zu verbessern und weiterzuentwickeln.

Literatur

Baer, Niklas/Domingo, Anna/Amsler, Felix (2003): Diskriminiert – Gespräche mit psychisch kranken Menschen und Angehörigen zur Qualität des Lebens; Darstellung, Auswertung, Konsequenzen, Bonn.

Bauer, Amelie (2007): Belastungen Angehöriger schizophrener und depressiver Patienten zum Zeitpunkt der Ersthospitalisation und der 1-Jahres-Katamnese, Dissertation Ludwig-Maximilian-Universität, München.

Bischkopf, Jeannette (2005): Angehörigenberatung bei Depression, München.

Bischkopf, J./Wittmund, B./Angermeyer, M.C. (2002): Alltag mit der Depression des Partners, in: Psychotherapeut 47, S. 11-15, Leipzig.

Epstein Rosen, Laura/Amador, Xavier F. (2005): Wenn der Mensch, den du liebst, depressiv ist. Wie man Angehörigen oder Freunden hilft, 4, Reinbeck bei Hamburg.

Franz, Michael/Meyer, Thorsten/Gallhofer, Bernd (2003): Belastungen von Angehörigen schizophren und depressiv Erkrankter – eine repräsentative Studie, in: Fegert, Jörg M./Ziegenhain, Ute (Hrsg.): Hilfen für Alleinerziehende. Die Lebenssituation von Einelternfamilien in Deutschland, Berlitz, S. 215-230.

Fischer, Maria/Kemmler, Georg/Meise, Ullrich (2004): Burden – Distress – Lebensqaulität. Drei Konzepte zur Erfassung der Situation von Angehörigen chronisch psychisch Erkrankter, in: Psychiatrische Praxis 31, S. 57-59.

Jungbauer, Johannes/Bischkopf, Jeannette/Angermeyer, Matthias C. (2001): Belastungen von Angehörigen psychisch Kranker – Entwicklungslinien, Konzepte und Ergebnisse der Forschung, in: Psychiatrische Praxis 28, S. 105-114.

Kloimstein, Katja (2012): Perspektivenwechsel bei psychiatrischer Diagnose Depression. Von der Betroffenen- zur Angehörigenzentrierung. Belastungen und Bewältigungsstrategien von Angehörigen depressiv erkrankter Menschen, Bachelorarbeit, Linz.

Lazarus, Richard S./Folkman, Susan (1984): Stress, Appraisal and Coping, New York.

Magometschnigg, Anton (1997): Psychosoziale Unterstützung von Angehörigen depressiver Patienten, Diplomarbeit, Klagenfurt.

Mayring, Philipp (2002): Einführung in die qualitative Sozialforschung, Weinheim/Basel.

Milles, Heike (2007): Familienkatastrophe – Psychische Krankheit im Familiensystem. Belastungen und Bewältigungsversuche von Partnern und Kindern psychisch kranker Menschen, Diplomarbeit, Norderstedt.

Möller-Leimkühler, A.M./Buchner, E. (2004): Belastungen und Bewältigungsstile von Angehörigen schizophrener und depressiver Patienten – Vorläufige Ergebnisse der Munchner Angehörigenverlaufsstudie, in: Möller, Hans Jürgen/Müllner, Norbert (Hrsg.): Schizophrenie - Langzeitverlauf und Langzeittherapie, Wien, S. 181-196.

Schaffer, Hanne (2009): Empirische Sozialforschung für die Soziale Arbeit – Eine Einführung, Freiburg im Breisgau.

Seipel, Christian/Rieker, Peter (2003): Integrative Sozialforschung. Konzepte und Methoden der qualitativen und quantitativen empirischen Forschung, Weinheim/München.

Spießl, Hermann/Schmid, Rita/Wiedermann, Georg/Cording, Clemens (2005): Unzufriedene Angehörige – Kunstfehler psychiatrischer Behandlung oder ökonomische Notwendigkeit?, in: Psychiatrische Praxis 32, S. 215-217, Stuttgart/New York.

Stigler, Hubert/Felbinger, Günter (2005): Der Interviewleitfaden im qualitativen Interview, in: Stigerl, Hubert/Reicher, Hannelore (Hrsg.): Praxisbuch Empirische Sozialforschung in den Erziehungs- und Bildungswissenschaften, S. 129-134, Innsbruck/Wien/Bozen.

WHO (2009): Der Europäische Gesundheitsbericht 2009. Gesundheit und Gesundheitssysteme.

Wiesheu, Andreas (2009): Angehörige chronisch psychisch Kranker: Belastungen und Belastungsprädiktoren, Dissertation, Ludwig-Maximilian- Universität München.

Wittmund, Bettina/Wilms, H.-Ulrich/Mory, Claudia/Angermeyer, Matthias C. (2002): Depressive disorders in spouses of mentally ill patients, in: Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, Vol. 37, S. 177-182.

Ziegler, Elke (2010): Angehörigenarbeit bei bipolarer Erkrankung – Ein klinisch sozialarbeiterisches Konzept für den Bereich Psychiatrie, in: Geißler- Piltz, Brigitte/Gahleiter, Silke Brigitte/Becker-Bikowksi, Kirsten/Kurleman, Ulrich (Hrsg.) (Schriftenreihe zur Klinischen Sozialarbeit, Band 2), Zürich.

Über die Autorin

|

Katja Kloimstein, Jg. 1985

|