Abbildung 1: Nutzen/Zweck der Substanz_Frauen

soziales_kapital

wissenschaftliches journal österreichischer fachhochschul-studiengänge soziale arbeit

Nr. 9 (2013) / Rubrik "Thema" / Standortredaktion Wien

Printversion: http://www.soziales-kapital.at/index.php/sozialeskapital/article/viewFile/259/414.pdf

Ines Ganahl:

Der vorliegende Artikel basiert auf einer Diplomarbeit, die aus der Motivation entstand, die Notwendigkeit zeitgemäßer, gendersensibler Konzepte und Haltungen in der Suchtarbeit zu betonen. Ausgehend von der Überlegung, dass sich Substanzgebrauch als Bewältigungsstrategie manifestieren kann (vgl. Böhnisch/Schille 2002: 42, vgl. Hurrelmann 2007: 173ff), lag ein Forschungsschwerpunkt der Arbeit auf der geschlechtssensiblen Betrachtung und Analyse oben genannter Aspekte.

Zu diesem Zweck wurden mittels episodischer Interviews Daten zu Sozialisations-erfahrungen, Einstiegsszenarien in den Opiatkonsum und Konsumverläufen von achtzehn jungen Frauen und Männern (im Alter zwischen 18 und 25 Jahren) gesammelt, die zu diesem Zeitpunkt in einer ambulanten Wiener Suchthilfeeinrichtung betreut wurden und sich auf freiwilliger Basis befragen ließen. Im Zuge der Auswertung wurde ein Kategoriesystem gebildet, auf dessen Grundlage die einzelnen Fälle hinsichtlich Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Erstkonsum von Opiaten, in den weiteren Konsummustern und in den diesen vorausgegangenen Motiven und Ursachen untersucht wurden. Die Komplexität des Themas benötigte eine entsprechend flexible und ergiebige Vorgehensweise, daher wurde außerdem der aktuelle BADO-Datenbestand des Vereins hinsichtlich der Charakteristika des Untersuchungssamples gesichtet und in weiterer Folge wurden die quantitativ erhobenen BADO-Daten jener Personengruppe ausgehoben, aus der schlussendlich das Untersuchungssample generiert wurde. Die ausgehobenen Daten wurden, sofern sie für die inhaltlichen Ebenen dieser Arbeit von Relevanz waren, ergänzend verarbeitet und ebenfalls zur Interpretation herangezogen. Da in der Materialgewinnung und Auswertung nach dem Konzept der Methoden- bzw. Datentriangulation vorgegangen wurde, basiert das hier präsentierte Datenmaterial auf einem Methodenmix. Vertiefendes dazu findet sich bei Uwe Flick (2004).

Die geschlechtsspezifischen Aspekte des vorliegendes Textes beziehen sich u. a. auf die möglichen Auswirkungen geschlechtstypischer Sozialisation bzw. auf die innerhalb des Sozialisationsprozesses entwickelten/erworbenen Bewältigungsmodelle und deren Interpretation im Kontext des Gebrauchs illegalisierter Substanzen (Motive, Nutzen der Substanz, Konsumverhalten etc.). Zu den Modifikationen innerhalb der Geschlechterstereotypisierungen führt Irmgard Vogt an, dass Erkenntnisgewinn hinsichtlich der Auswirkungen auf die Suchtarbeit nur dann möglich wäre: „wenn die alten Gender-Schemata aufgegeben werden, wenn man also einen Blick hinter die Kulissen riskiert und zum Beispiel bei Mädchen und Frauen nach „typisch männlichen Verhaltensweisen“ und bei Jungen und Männern nach „typisch weiblichen Verhaltensweisen“ im Umgang mit psychoaktiven Substanzen und mit der Gesundheit sucht“ (Vogt 2007: 253). Diesem Vorschlag hat die hier vorgestellte Studie Folge geleistet und ist tatsächlich fündig geworden, was Anregung sein könnte, die Ergebnisse mittels größerer Fallzahlen zu überprüfen.

Ziel des vorliegenden Artikels ist es also, die Notwendigkeit gendersensiblen Arbeitens in der Suchthilfe hervorzuheben. Die umfassende Erkundung und Analyse der unterschiedlichen Bedürfnisse, Problemstellungen und Ressourcen jener Personen, die Angebote der Suchtarbeit in Anspruch nehmen, erfordert eine „aktualisierte“ Integration der Geschlechterperspektive in das professionelle Handeln. Gleiches gilt für die daraus resultierenden konzeptionellen Überlegungen hinsichtlich neuer Angebote und Strukturen.

1. Literaturbezüge und aktueller Forschungsstand

1.1. Bewältigungsverhalten im Kontext des Genderaspektes – Substanzgebrauch als Strategie

Das männliche Bewältigungsmodell, welches sozialisationsbedingt durch viele Attribute männlicher Hegemonialkultur gekennzeichnet ist, weist oftmals externalisierendes Verhalten auf, also die Umleitung innerer Konflikte nach außen bzw. die Verneinung und Degradierung der eigenen Gefühlswelt im Sinne einer idolisierten Vorstellung funktionierender Männlichkeit (vgl. Böhnisch/Lenz/Schröer 2009: 155ff). Macht, Stärke, Kontrolle, Konkurrenzwillen und andere Komponenten männlich konnotierten (Gewalt)Verhaltens werden umso stärker nach Außen projiziert, je intensiver die Aufrechterhaltung der männlichen Rollenidentität gefährdet ist und jene ist u. a. dann am stärksten gefährdet, wenn sich Emotionen oder Haltungen Platz schaffen, die ansonsten vermieden und/oder verleugnet werden können (vgl. Böhnisch/Funk 2002: 114ff). „So kommt es, dass in vielen der externalisierten Verhaltensweisen von Männern, vor allem dann, wenn sie sich antisozial äußern, die Bedürftigkeiten nicht vermutet oder gesehen werden, die dahinter stecken.“ (Böhnisch/Funk 2002: 118) Das Gefühl bzw. der Druck „funktionieren zu müssen“, der sich nahezu durch die gesamte männliche Biographie zieht, ist folglich eng mit der Angst vor Kontrollverlust verbunden, den es aus Mangel an diesbezüglichen Handlungskompetenzen jedoch zu vermeiden gilt (vgl. Böhnisch/Funk 2002: 119f). Männliches Risikoverhalten steht ebenfalls in engem Zusammenhang mit dem männlichen Bewältigungsmodell, denn beide bedingen sich oft gegenseitig (vgl. Böhnisch 2004: 171ff). Risikoverhalten wird im jugendlichen Alter zur Lebensbewältigung eingesetzt und kann, u. a. im Zuge der Suche nach Geschlechtsidentität, durchaus selbst- und/oder fremd gefährdendes Verhalten beinhalten. Demnach wäre Substanzkonsum ein dem männlichen Bewältigungsmodell entsprechendes Handlungsmuster, das einerseits den Abspaltungsprozess der unliebsamen Gefühle unterstützen und andererseits hilfreich bei der (Wieder-)Erlangung männlicher Identität sein kann (vgl. u. a. Friedrichs 2002: 165, Böhnisch 2010: 212).

Frauen hingegen verlegen ihre Bewältigungsmodelle und/oder ihre Konfliktlösungsstrategien tendenziell eher nach innen bzw. konstruieren diese von ihrem Inneren ausgehend, wobei sie sich Konflikte gleichermaßen aneignen und sich so ihre Autonomie in der Konfliktbearbeitung mit dem Umfeld nehmen (vgl. Böhnisch/Funk 2002: 127).

Wenn Männern also eher die „Fight or flight“-Reaktion zugeschrieben wird, so ist es bei Frauen die „Tend and befriend“-Reaktion, also eine Kombination aus „sich kümmern“ und „an sich binden“ bzw. „an soziale Netzwerke binden“ (vgl. Aronson et al. 2008: 504). Was laut Böhnisch/Funk (2002) das weibliche Bewältigungsmodell kennzeichnet, ist die Unmittelbarkeit der davon ausgehenden Unterstützungsleistung (nach außen) und genau jene Unmittelbarkeit ist es, die nicht zulässt, dass auch die eigenen Erwartungen, Bedürfnisse und/oder Wünsche genügend Raum zur Erfüllung und/oder Befriedigung erhalten (vgl. ebd.: 126). Ein vermeintlicher Weg aus dieser Innenorientierung führt über Befindlichkeitsstörungen und Krankheitssymptome, anhand derer bzw. anhand deren Medikation Frauen sich ebenfalls nach außen zu wenden versuchen (vgl. ebd.: 127f). Passend dazu soll an dieser Stelle die Untersuchung zu Konsummotiven und Wirkungserwartungen von Alkohol und/oder Medikamenten konsumierenden Frauen von Alexa Franke et al. (2001) erwähnt werden. Im Zuge dieser Studie wurde ersichtlich, dass Frauen ihren intensiven Konsum unter anderem dazu einsetzen, ihre Gefühle zu regulieren und/oder „funktionsfähig“ zu bleiben bzw. ihre inneren Anspannungen auszugleichen (vgl. Franke et al. 2001: 154ff). Ingeborg Lackinger-Karger schreibt in dem 2008 erschienen Sammelband „Psychodynamik der Sucht“ die folgenden, bestätigenden Worte: „Wichtige gestörte oder zumindest belastete Themenbereiche, die Ursache zur Suchtentwicklung sein können, sind für Frauen der Umgang mit der eigenen Aggressivität, die Frage, aus welchen Quellen ein weibliches Selbstwertgefühl entsteht, die Rollenerwartungen an moderne Frauen vor allem unter dem Druck von teils in sich widersprüchlichen Mehrfacherwartungen, die psychische Abhängigkeit, in die sich Frauen generell oftmals in Beziehungen begeben und die manifeste Ko-Abhängigkeit im Zusammenleben mit suchtkranken Partnern (…) Suchtmittel können die auftretenden Ambivalenzspannungen scheinbar mildern, nehmen aber langfristig der Abhängigen die Eigenständigkeit und lassen sie selbstdestruktiv in ungelösten Spannungen verharren.“ (Lackinger-Karger 2008: 178f) Aus diesen Ergebnissen geht klar hervor, dass Substanzkonsum bei Frauen tatsächlich sehr viel mit Regulation und Funktionsfähigkeit zu tun hat bzw. ein Weg sein kann, die innengeleiteten Konflikte mittels Substanzgebrauch zu neutralisieren und sich gleichzeitig über Krankheitssymptome bzw. deviantes und/oder delinquentes Verhalten nach außen zu wenden. Der Gebrauch psychoaktiver Substanzen wird folglich bei beiden Geschlechtern eingesetzt, um u. a. die Fähigkeit aufrechtzuerhalten, Rollenbildern und/oder widersprüchlichen Rollenerwartungen nachkommen zu können. Zwar werden nach außen sehr unterschiedliche „Symptome“ dieser Strategie sichtbar, der dahinter liegende Mechanismus bzw. der Nutzen der Substanz bleibt ähnlich.

1.2 Gebrauch illegalisierter Substanzen: Gendersensible Bezüge

Männer und Frauen weisen Unterschiede im Konsumverhalten auf. Der augenscheinlichste Unterschied betrifft die Geschlechterverteilung der KlientInnen. Der Wiener Basisdokumentationsbericht (BADO-Bericht) von 2008, für dessen Erstellung 3.954 KlientInnen-Datensätze aus 28 Wiener Suchthilfeeinrichtungen herangezogen wurden, berichtet noch von einer seit 2001/02 unveränderten Geschlechterverteilung. Von allen damals erfassten Personen betrug der Männeranteil 68% und jener der Frauen 32% (vgl. ebd.: 36). Die Praevalenzschätzungen des aktuellen Berichts zur Drogensituation (GÖG/ÖBIG 2012) für 2011 und die Vorjahre ergeben eine leicht veränderte Geschlechterverteilung von 4:1 (vgl. ebd.: 30). Weiters ist anzuführen, dass Frauen tendenziell zu einem früheren Zeitpunkt in den Substanzgebrauch einsteigen als Männer dies tun und auch beim intravenösen Konsum zu dieser Tendenz neigen, wie der DOKLI- Bericht 2010 bestätigt (vgl.: GÖG/ÖBIG 2011: 37). Die DOKLI-Auswertungen für das Jahr 2011, die sich im Bericht zur Drogensituation 2012 finden, ergeben erstmals seit Langem eine Angleichung des Alters beim Heroinerstkonsum von Frauen und Männern und weisen dies bei 18 Jahren aus (vgl. GÖG/ÖBIG 2012: 54). Diese Abweichung von den DOKLI- Auswertungen und Analysen der Vorjahre bleibt im Bericht aber unkommentiert, stattdessen wird auf die Schwerpunktanalyse der Geschlechterunterschiede im DOKLI Berichtes des Jahres 2009 verwiesen, obgleich dieser auf anderen Ergebnissen fußt und innerhalb eines Hilfesystems erhoben wurde, das mit dem Aktuellen schwer in Bezug zu bringen ist. Ähnliches gilt für den Hinweis auf geschlechtsspezifische Angebote. Zwar wird vermehrt auf die Gendermainstreaming-Guidelines der SDW (2007) verwiesen und dennoch finden sich im aktuellen Bericht zur Drogensituation (2012) lediglich vage Hinweise auf frauenspezifische Beratungsangebote, beispielsweise werden Unterstützungsleistungen bei Beschaffungsprostitution und Gewalterfahrungen genannt, wobei diese Beispiele hinsichtlich ihrer geschlechtsspezifischen Zuschreibungen durchaus zu reflektieren wären, da es auch Männerbiographien mit oben genannten Inhalten geben kann (vgl. Ganahl 2010: 83ff), aber keinerlei Hinweise auf männerspezifische Beratungs- bzw. Betreuungssettings (vgl. ebd.: 77) aufscheinen. Andere Unterschiede betreffen den riskanten bzw. hochriskanten Gebrauch illegalisierter Substanzen. Laut EMCDDA (2012) sind in Europa 80% der Todesopfer einer Heroin-Überdosierung mit letalem Ausgang männlichen Geschlechts (vgl. ebd.: 96). Bezüglich des „needle sharings“ lassen sich laut BADO 2009 auch nur recht vage Aussagen treffen, da die Anzahl der „missings“ in der Dokumentation dieses Themenbereiches bisher immer recht hoch war. Doch aus dem vorhandenen Datenmaterial lässt sich ableiten, dass mehr weibliche Personen bestätigen, jemals das Spritzbesteck mit einer anderen Person geteilt bzw. gemeinsam verwendet zu haben als männliche (vgl. BADO 2009: 128f). Der Bericht zur Drogensituation (2012) bestätigt diese Vorerfahrung. 29% der befragten Personen gaben an, im letzten Monat (vor der Befragung) das Spritzbesteck mit jemandem geteilt zu haben, wobei innerhalb dieser 29% der Frauenanteil signifikant höher war (vgl. GÖG 2012: 71). In den Jahren 2000 bis 2002 fand in San Francisco eine Studie statt, im Zuge derer 844 i. v. KonsumentInnen zu ihrem diesbezüglichen Risikoverhalten befragt wurden, um eventuelle Unterschiede zwischen den Geschlechtern feststellen zu können. Hier wurde festgestellt, dass es bei Frauen weitaus wahrscheinlicher war, dass der erste Kontakt mit Heroin mittels Injektion stattfand und ebenso wahrscheinlicher war es, dass Frauen durch ihren jeweiligen Partner in den i. v. Konsum eingeführt wurden, zudem Frauen generell eine höhere Wahrscheinlichkeit aufwiesen, einen ebenso konsumierenden Partner zu haben (vgl. Evans et al. 2003: 140ff.), was wiederum mit der oben erwähnten Geschlechterverteilung innerhalb der Szene bzw. innerhalb des Untersuchungssamples (584 Männer/260 Frauen) zu tun haben mag. Doch auch innerhalb dieser Wahrscheinlichkeiten gibt es Abweichungen, denn die diesem Artikel zugrundeliegende Studie ist teilweise zu gegenteiligen bzw. widersprüchlichen Ergebnissen gelangt; beispielsweise wurde keine der befragten Frauen von ihrem männlichen Beziehungspartner in den i. v. Konsum eingeführt wurde, sondern diese berichteten vielmehr von weiblichen Bezugspersonen, die sie in der intravenösen Applikationsform unterwiesen hätten. Umgekehrt berichteten die jungen Männern vereinzelt von Unterweisungen im i. v. Konsum durch die Beziehungspartnerin (vgl. Ganahl 2010: 98). Interessant ist, dass sich die Geschlechterverteilung beim ersten i. v. Konsum diametral zu jener des Erstkonsums verhält. Ergänzendes zu dieser Beobachtung findet sich unter Punkt 2.1.2.

2. Darstellung der Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Forschungsarbeit in komprimierter Form präsentiert. Die Darstellung der Resultate erfolgt gruppenweise anhand des erarbeiteten Kategoriensystems bzw. anhand der relevantesten Kategorien. Um die Anonymität zu gewährleisten wurden die befragten Personengruppen bei Hinweisen auf Textpassagen aus den Interviews pseudonymisiert (Frauen W1-W9/Männer M1-M9).

2.1 Der erste Konsum von Opiaten

Betrachtet man bei den befragten jungen Frauen und Männern das jeweilige Durchschnittsalter beim Erstkonsum von Opiaten, so finden sich Abweichungen von den Ergebnissen der diesbezüglich bereits zitierten österreichischen Studien. Die arithmetischen Mittel aus den Altersangaben der achtzehn befragten Frauen und Männer liegen insgesamt weit unter den in den Studien angeführten Durchschnittswerten und eine weitere Abweichung von den Ergebnissen dieser Studien kommt durch die fehlende Altersdifferenz zwischen Männern und Frauen zustande, denn das Durchschnittsalter der befragten Frauen betrug zum Zeitpunkt des Erstkonsums von Opiaten 15,33 Jahre und das der befragten Männer 15,44 Jahre.

2.1.1 Vorwissen über die Substanz

Alle befragen Personen waren vor ihrer ersten aktiven Erfahrung mit Opiaten mit zumindest einer Applikationsform vertraut. Die meisten stützten ihr Wissen auf Beobachtungen und Erzählungen aus dem Bekanntenkreis, waren folglich mit bereits konsumierenden Personen in Kontakt. Jene, die nicht auf diesbezügliche Ressourcen zurückgreifen konnten, eigneten sich ihr Wissen durch gezielte Internetrecherche an. Bezugnehmend auf die Aufklärung hinsichtlich der Wirkung von Opiaten präsentierten sich die Frauen leicht informierter bzw. interessierter als die Männer (nichtsdestotrotz glaubte ca. die Hälfte aller Befragten krank zu sein, etwa eine Grippe zu haben, als die ersten Entzugssymptome auftraten). Auf die Risikoprophylaxe traf das Gegenteil zu, denn diesbezüglich holten sich die meisten Frauen keine bzw. kaum Informationen ein. Tatsächlich kann man die Mehrheit der Männer also als gut aufgeklärt hinsichtlich Anwendung, Wirkung und Risiken von Opiaten bezeichnen, während Frauen hinsichtlich der Aufklärung über die möglichen Risiken ein gewisses Desinteresse bzw. Manko aufweisen, wobei diese Tatsache für ein ausgeprägtes Risikoverhalten der Frauen sprechen könnte oder aber auch für die bewusste Aneignung des traditionell als fremdbestimmt verstandenen, weiblichen Risikos (vgl. Funk 2002: 133) und gleichsam als Abkehr von der daraus resultierenden Unmündigkeit hinsichtlich des Risikoverhaltens, die entsteht, wenn „Mädchen erleben „dass ihr Risiko nicht ihnen gehört“ (ebd.: 133). Diese Annahmen entsprechen nicht unbedingt der von Heino Stöver formulierten, gegenteiligen Tendenz, die da lautet: “Andererseits sind männliche Jugendliche bei explizit risikobezogenen Verhaltensweisen, bezogen auf Drogen ausgedrückt in Konsummustern und drogeninduzierten Verhaltensweisen, sehr viel stärker vertreten.“ (Stöver 2006: 28) Darum stellt sich in weiterer Folge die Frage, ob die jungen Männer gerade wegen der reizvollen Risiken zu konsumieren begannen, bzw. glaubten, diese kontrollieren zu können. Ein junger Mann äußerte, dass er vor dem Beginn seiner körperlichen Abhängigkeit geglaubt hatte, diesem Risiko durch bewussten bzw. kontrollierten Substanzgebrauch entgehen zu können:

“Ich war eben immer der Clevere und habe geglaubt, sobald irgendein Anfangssymptom von Sucht kommt, hör ich einfach damit auf und lass es sein. Ich habe die Warnungen nie so wirklich ernst genommen.“ (Int. M8: 1)

Alle anderen jungen Männer, waren sich der Risiken durchaus bewusst und beschrieben sich selbst als diesbezüglich sehr abgeklärt. Heino Stöver erklärt diese ablehnende Haltung gegenüber sachdienlichen Hinweisen hinsichtlich potentieller Gefahren mit der Funktionalisierung und Instrumentalisierung des männlichen Körpers. Dieser wird, ohne Beeinträchtigungen vorzubeugen, als Instrument zur Erschließung der Umwelt benutzt, wenn Schäden auftreten, werden diese im Nachhinein behoben (vgl. Stöver 2006: 26). Ergänzend zu dieser Annahme sollte der Einfluss der Peer-Group, die dieses Männerbild entweder zu unterstützen oder zu verwerfen vermag, nicht unterschätzt werden. Unterstützt die Peer-Group das traditionelle Männerbild, so kann das wissentliche Eingehen eines durchaus bekannten Risikos die Darstellung von Maskulinität und somit die Erfüllung von Rollenerwartungen bedeuten (vgl. Böhnisch 2010: 115ff). Dies wiederum hätte gesteigerte Anerkennung und Akzeptanz, also einen Zuwachs von Macht, innerhalb der Gruppe/Clique zufolge. Abwertung des Einzelnen und Machtverlust wären hingegen mögliche Konsequenzen im Falle unerfüllter Rollenerwartungen. Oft war es dieser starke Einfluss bzw. Druck der Peer Group, der (vorrangig) die befragten Männer dazu veranlasste, Opiate erstmalig zu probieren.

2.1.2 Setting

Der größte Teil der jungen Frauen erlebte den ersten Konsum von Opiaten im privaten Raum, während die meisten der befragten Männer von einem Erstkonsum im öffentlichen Raum berichteten (U-Bahnstationen, Straßenecken, Discotheken...), was vermutlich auf die geschlechtsspezifischen Unterschiede im Aneignungsverhalten bzw. der Raumaneignung zurückzuführen ist. Während bei Jungen die Aneignung der räumlichen Umgebung im Zuge der Sozialisation gefördert und unterstützt wird, ist bei Mädchen immer noch eine gewisse sozialräumliche Benachteiligung gegeben. Männliches Verhalten darf also Räume beanspruchend und einnehmend sein, während das Ausdrucksverhalten der Mädchen eher auf das Private und den eigenen Körper beschränkt bleibt (vgl. Böhnisch/Funk 2002: 89ff). Während die Frauen von eher gemischtgeschlechtlichen Personenanordnungen während des Erstkonsums berichteten, beschrieben die Männer vermehrt gleichgeschlechtliche Konstellationen. Eine geschlechtsbezogene Begründung für dieses Phänomen wäre die hohe Relevanz der gleichgeschlechtlichen Peer-Group für die unterschiedlichsten Formen adoleszenter Männlichkeitsinszenierungen (vgl. Flaake 2009: 24). Die gemischtgeschlechtlichen Konstellationen, in denen sich die befragten Mädchen aufhielten, könnten einen Hinweis darauf enthalten, dass junge Frauen, wenn sie experimentelle Jugendkultur ausleben oder abweichendes Verhalten praktizieren wollen, u. a. auf die Zugehörigkeit und den Schutz von Jugendcliquen angewiesen sind (vgl. u. a. Funk 2002: 134, Böhnisch 2010: 135). Eine weitere Funktion dieser Jugendcliquen besteht in der Möglichkeit, sich offen mit Gleichaltrigen zu messen und somit ebenfalls Wettbewerbssituationen erleben zu können, denn diese Option wird innerhalb klassischer Mädchenkultur nicht oft geboten (vgl. Funk 2002: 134). Spannend ist, dass sich die Erlebnisorientierung der jungen Frauen im Laufe des weiteren Substanzgebrauches durchaus bemerkbar machte und diese sich ebenfalls (im Zuge des Konsums) in den öffentlichen Raum vorwagten, wohingegen die Männer sich eher ins Private zurückzogen.

2.1.3 InitiatorInnen

Obgleich die Mehrheit der Frauen angab, den Konsum von Opiaten durch Eigeninitiative erwirkt zu haben, beispielsweise mit den folgenden Worten:

“Ich habe es selbst gemacht. Jeder ist für sich selbst verantwortlich, du musst es ja nicht nehmen“ (Int. W5: 3),so war dies lediglich bei einem jungen Mann der Fall. Alle anderen jungen Männer gaben an, entweder zum Konsum überredet worden zu sein, oder dem diesbezüglichen Druck der Peer-Group erlegen zu sein. Die Beobachtungen in der Frauengruppe könnte man auf die geschlechtstypische Sozialisation junger Mädchen zurückführen, von der „die Botschaft ausgeht, dass die Mädchen allerhand aushalten und schon mit sich selbst zurechtkommen“ (Böhnisch/Funk 2002: 101). „Immer wieder spüren sie (…) die Erwartung: Du bist verantwortlich für dich und das Wohlergehen der Personen in deinem Umfeld“ (Böhnisch/Funk 2002: 103). Analysiert man jedoch die erzählten Sequenzen rund um den Erstkonsum, so drängen sich weitere Komponenten auf, nämlich das Einwirken des aktiv konsumierenden Umfelds, der Wunsch nach Zugehörigkeit oder aber auch die erhofften Nebenwirkungen (u. a. Gewichtsreduktion) der Substanz. Zwar wurde oft beschrieben, dass die (konsumierende bzw. teilweise konsumierende) Clique kaum direkten Druck ausübte, jedoch große Neugier und den Wunsch nach mehr Zugehörigkeit weckte. Die Teilnahme am (oft ritualisierten) Substanzkonsum schien ein geeignetes Mittel, um diese Bedürfnisse zu befriedigen.

“Man hört Vieles. Einer sagt, man muss sich übergeben, ein anderer sagt wieder etwas Anderes und irgendwie muss man es selbst erleben, um zu wissen, was jetzt stimmt oder nicht. Ich habe nie geglaubt, dass man hängenbleiben kann, das muss man einfach selber erfahren.“ (Int. W1: 1)Die Bereitschaft der Frauen, die Verantwortung für den erfolgten Erstkonsum eher bei sich selbst zu verorten als innerhalb des bereits konsumierenden Umfelds, ist als eher hoch einzuschätzen. Dieser Umstand kann aus der traditionell von Mädchen abverlangten Innenorientierung resultieren, die ihnen unter anderem ein großes Maß an Selbstverantwortlichkeit hinsichtlich ihrer Befindlichkeiten und Handlungen abverlangt (vgl. Funk 2002: 132). Ergänzend dazu ist jedoch noch ein weiterer Aspekt zu erwähnen, der neue Perspektiven eröffnet. Junge Frauen erfahren innerhalb des Konstrukts aus Schutz und Kontrolle, von dem ihr Heranwachsen geprägt sein kann, dass ihr Risiko nicht ihnen alleine gehört, sondern fremdbestimmt ist. Das Risiko wird also nicht selbstbestimmt eingegangen, sondern wirkt von außen auf die jungen Frauen ein (vgl. Böhnisch/Funk 2002: 105, Funk 2002: 133); was als Risiko gilt und was nicht, wird demnach ebenfalls vom Umfeld vorgegeben. Folglich könnte die oben umschriebene Haltung der jungen Frauen auch als bewusste Strategie gegen diese Heteronomie gelesen werden.

2.1.4 Selbsteinschätzung möglicher Motive und Ursachen

Hierbei ließen sich folgende Prozesse ausmachen: Opiatkonsum als Reaktion auf einen (unerwünschten) Zustand der eigenen Person, Opiatkonsum als Reaktion auf Aktionen des amikalen Umfelds und Opiatkonsum als Reaktion auf eine problematische familiäre Situation. Innerhalb dieser genannten Prozesse ließen sich vorrangig drei Zielsetzungen ausmachen, nämlich der Wunsch nach Veränderung, der Wunsch nach Anpassung und der Wunsch nach Problemlösung. Die Analyse der Frauengruppe ergab, wie bereits erwähnt, dass Gründe für den (Erst-)Konsum vorrangig an bzw. innerhalb der eigenen Person verortet wurden. Wenn Frauen beispielsweise die Familiensituation erst an dritter Stelle nannten, so lag dies oft daran, dass Frauen ihre Befindlichkeiten zwar als Reaktion auf das familiale Umfeld beschrieben, dieses aber dennoch nicht als Grund angaben, sondern vielmehr ihre eigenen (reaktiven) Gefühlsregungen nannten. Äußere Einflüsse/Anreize wurden demzufolge als irrelevant für den Erstkonsum dargestellt, demgegenüber wurde der eigene Leichtsinn und/oder das eigene Interesse durchaus vermehrt als Begründung angeführt, was wiederum der bereits erwähnten Tendenz zur alleinigen Verantwortungsübernahme entspricht.

Bei den Männern wurde das amikale Umfeld am öftesten als Grund angegeben, danach die eigene Person und an dritter Stelle die Familie. Manche der jungen Männer wiesen im Laufe der Interviews vermehrt darauf hin, dass kein Zusammenhang zwischen ihren innerfamiliären Problemen und dem Opiatkonsum bestünde, grenzten sich also von ihrem diesbezüglichen Erfahrungen ab, obgleich sich der Zusammenhang zwischen Verlusterfahrungen und Opiatkonsum vielfach aufdrängte:

“Ja, ich habe eine schöne Kindheit gehabt, es war alles normal. Mein Vater ist halt gestorben, als ich dreizehn war. Naja, das kommt halt vor, aber das war nicht der Grund für die Drogen.“ (Int. M9: 3)

Heino Stöver schreibt zu diesem Thema, dass solche Verlusterfahrungen Unsicherheiten in der Konstruktion von Männlichkeit hervorrufen können und somit durchaus in Zusammenhang mit dem späterem Drogenkonsum als Bewältigungsstrategie zu sehen sind (vgl. Stöver 2006: 31f). Stellt man geschlechtsbezogene Überlegungen an, so liegt die Vermutung nahe, dass jene jungen Männer entweder lediglich während der Interviewsituation Maskulinität im Sinne von Abgeklärtheit demonstrieren wollten oder aber die biographischen Zusammenhänge im Zuge ihrer geschlechtstypischer Sozialisation so weit verloren hatten, dass die Herstellung oder Artikulation diverser Bezugspunkte kaum noch möglich schien. Heino Stöver (2006) führt dazu weiter an, dass „der Ansatz der Konstruktion sozialer Geschlechtlichkeit (doing gender) den Blick für einen Verstehens-Ansatz männlichen Drogenkonsums öffnen kann, nämlich Drogenkonsum weniger als Reaktion auf Problemlagen, sondern als bewusstes, gezielt eingesetztes und damit funktionales Instrument zur Herstellung von Geschlechtsidentitäten zu verstehen“ (vgl. ebd.: 29). Dieser Ansatz setzt keinesfalls das tatsächliche Fehlen von Problem- bzw. Bedarfslagen voraus, sensibilisiert jedoch für „männliche“ Erklärungsmodelle hinsichtlich des Substanzgebrauchs, die oft ohne Begründungen auf emotionaler Ebene (wie Ängste, Überforderungen, Trauer...) auskommen.

2.2. Das weitere Konsumverhalten

2.2.1 Nutzen der Substanz bzw. Motivation zum fortgesetzten Konsum

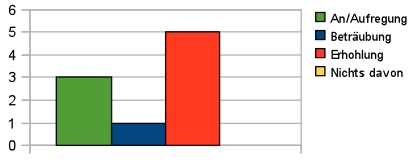

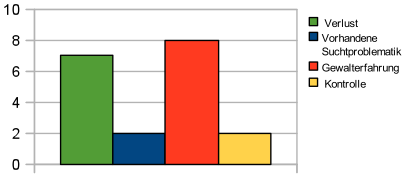

Folgende drei Kategoriedimensionen haben sich hierbei als relevant erwiesen: An- bzw. Aufregung, Betäubtheit und Entspannung/Erholung. Anhand zweier Grafiken sollen an dieser Stelle die unterschiedlichen Zuordnungen von Frauen und Männern präsentiert werden.

Abbildung 1: Nutzen/Zweck der Substanz_Frauen

Abbildung 2: Nutzen/Zweck der Substanz_Männer

Die Dimension „Anregung/Aufregung“ umfasst all jene Personen, die aufgrund des Konsums von Opiaten eine wechselwirkend positive Einflussnahme auf sich selbst und ihre Umwelt festgestellt haben. Hierbei ging es vorrangig um das Erlangen der Fähigkeit, mit dem Umfeld in positiven Austausch treten zu können und um das Gefühl einer gewissen psychischen und physischen Unversehrtheit bzw. Unverwundbarkeit. Die Grafiken zeigen, dass diese Dimension in der Gruppe der jungen Frauen dominiert. Hier steht also das gemeinsame Erleben von positiven Gefühlen im Vordergrund sowie der eher lustbetonte Gebrauch von Opiaten. Heide Funk schreibt über die Beziehungs-komponente des Substanzgebrauchs: „Diese Beziehungsintensität wird aber meist (...) nicht gesehen, sondern sofort abgewertet. Grenzüberschreitung im Drogenkonsum wird meist nur an Jungen thematisiert, das Intensivierungserlebnis bei Mädchen gar nicht beachtet. D.h. in der Diagnostik und pädagogischen Beurteilung wird den Mädchen eine solche positive Zuschreibung nicht oder selten in die Waagschale geworfen.“ (Funk 2002: 133) Wenn man davon ausgeht, dass jungen Frauen zwar Innenorientierung zugeschrieben wird, sie aber dennoch verstärkte Ausrichtung nach außen anstreben, so darf das daraus resultierende Spannungsfeld nicht unbeachtet bleiben (vgl. Böhnisch/Funk 2002: 102). Infolgedessen wäre die erlernte, aber belastende Innenorientierung als Prämisse für die Notwendigkeit des Drogengebrauches zu beurteilen, indem diese unter Substanzeinfluss erst „stillgelegt“ werden muss, damit extrovertiertes Verhalten überhaupt möglich werden kann.

Während die Mehrheit der Frauen ein eher erlebnisorientiertes Begründungsmodell formulierte, so bevorzugten die jungen Männer eher den Faktor der „Erholung“ bzw. „Entspannung“. Der Konsum wurde also vorrangig aufgrund der dämpfenden und beruhigenden Effekte von Opiaten fortgesetzt und um diversen Befangenheiten und/oder Ängsten entgegenzuwirken, die oft aus gesellschaftlichen Rollenerwartungen resultierten. Ein junger Mann äußerte sich dazu wie folgt:

“Irgendwie war es eine Belohnung, sag ich jetzt mal. Nach der Arbeit habe ich es mir gut gehen lassen und das war für meinen Körper und mein Gehirn eine Belohnung. Vorher war Cannabis die Belohnung, dann war es das Heroin. Wir haben uns sozusagen etwas gegönnt.“ (Int. M9: 3)

Hier wird Opiatkonsum als Belohnung für vollbrachte Leistungen definiert, deren Erbringung die unmittelbare Erholung von Körper und Geist einforderte. Was dieser junge Mann beschreibt, ist also eine gewisse psychische und physische Überforderung, der er mit Heroin entgegenwirken konnte. Zusätzlich fügen sich hier die unberechenbaren Risiken und Zwänge des Erwachsenenalters und der Erwerbstätigkeit in die Erzählung mit ein, die Lothar Böhnisch als weitere Herausforderungen in der männlichen Identitätsarbeit identifiziert (vgl. Böhnisch 2004: 177ff). Bemerkenswert ist, dass zwar viele der jungen Männer aufgrund ihrer Peer-Group und der innerhalb dieser Gruppe praktizierten Männlichkeitsinszenierungen mit dem Konsum begonnen hatten, jedoch im Laufe der Zeit eher den gegenteiligen Effekt, nämlich die bewusste Abkehr von Rollenerwartungen und idolisierter Männlichkeit, zu schätzen wussten. Alle Männer, die sich in der Kategorie „Erholung bzw. Entspannung“ wiederfanden, entsprechen nicht unbedingt den von Heino Stöver identifizierten Merkmalen des männlichen Rausches, die er als „Kollektiverfahrung, Regelverletzungen, Tabubruch, Abbau von Blockaden und Erhöhung der Risikobereitschaft“ identifizierte (Stöver 2006: 28), decken sich aber mit den Beschreibungen generellen Drogenerlebens bei Hans Joachim Schille, der Entspannung, Glück, Euphorie und Kick als häufigste Nennungen anführt und unter diesem oberflächlichen Erleben starke Defiziterlebnisse vermutet (vgl. Schille 2002: 101ff). Auch Jürgen Friedrichs merkt an, dass „der Gebrauch von Drogen nicht von der Suche nach Rausch und Lust und auch nicht von der Suche nach Entspannung, Ruhe und Rückzug zu trennen ist.“ (Friedrichs 2002: 35) Für andere junge Männer stellte der Substanzgebrauch ebenfalls ein Instrument zur Bewältigung ihrer eigenen Rollenunsicherheit dar, jedoch mit dem Nutzen, den Rollenerwartungen aktiv gerecht werden zu können. Ein junger Mann beschrieb beispielsweise, wie er mithilfe des Substanzgebrauches seine Zurückhaltung gegenüber Mädchen zu überwinden versuchte, um seinen Habitus den Rollenerwartungen des sozialen Umfelds (beispielsweise der Peer-Group) anpassen zu können (vgl. Ganahl 2010: 78). Zu diesem „Dilemma“ der Männlichkeit schreibt Lothar Böhnisch Folgendes: „Die innere Hilflosigkeit und Unsicherheit, ob man nun wirklich ein Mann ist, die Angst vor Schwäche, die diese Idole zerstört, bleiben bestehen. Deshalb müssen sich Jungen auch permanent in ihrer „äußeren“ Männlichkeit beweisen, Schwächen und Gefühle leugnen, den Idolen nahe kommen.“ (Böhnisch 2010: 132) Viele der befragten jungen Männer machten sich folglich die Wirkung der Opiate zunutze, um sich von ihren Rollenunsicherheiten befreien bzw. eine „Auszeit“ von den gängigen Rollenerwartungen erwirken zu können. Die jungen Frauen hingegen berichteten von zweckgebundenem Konsum in der Öffentlichkeit, inszenierten teilweise ihr abweichendes Verhalten und näherten sich so den eher männlich konnotierten Konsummustern durchaus an.

“Für mich war es cool, wenn jemand gewusst hat, dass ich als Mädel drauf bin. Als ich noch nicht gespritzt hab, bin ich trotzdem oft die Spritzen von FreundInnen tauschen gegangen. Das war für mich urtoll, wenn ich Spritzen tauschen konnte.“ (Int. W1: 4)Dies deckt sich nicht unbedingt mit den bereits erläuterten geschlechtstypischen Attributen hinsichtlich männlichen und weiblichen Drogengebrauchs, was wiederum dafür sprechen würde, vorausgesetzte geschlechtstypische Verhaltensweisen im Umgang und Gebrauch illegalisierter Substanzen im Kontext der Suchtarbeit und ihren AkteurInnen erneut zu reflektieren.

2.2.2 Veränderung des Konsummusters und Auswirkungen auf den Alltag

Insgesamt berichtete die Hälfte aller befragten Personen von zeitweisem oder vollständigem Strukturverlust. Dies bedeutet, dass diese Personen nicht mehr in der Lage waren, ihre bisherige Alltagsstruktur aufrechtzuerhalten. Wiederum die Hälfte dieser Gruppe berichtete von Hafterfahrungen, wobei davon mehr Frauen als Männer betroffen waren. Zu den Konsumverläufen ist zu sagen, dass sieben von neun Frauen zusätzlich und wenig überraschend (zumindest) Benzodiazepine konsumierten und Männer die höhere Wahrscheinlichkeit für einen sehr bunten Mischkonsum aufwiesen. In beiden Gruppen berichteten jeweils vier Personen von dauerhafter intravenöser Applikation. Interessant ist, dass zwei der jungen Männer durch ihre damaligen Beziehungspartnerinnen zum intravenösen Konsum gelangt sind. Wirft man einen Blick auf den ersten intravenösen Konsum der Frauen, so wird der Annahme widersprochen, dass diese oftmals durch ihre Partner animiert werden (vgl. Zenker 2009: 20ff, Evans et al. 2003: 123ff). Ebenfalls bemerkenswert ist, dass diese vier Frauen vor ihrem Opiatkonsum keinerlei Erfahrungen mit harten Drogen hatten. Es scheint also, als könne wenig Vorerfahrung die diesbezügliche Risikobereitschaft erhöhen. Ebenfalls die Hälfte aller befragten Personen berichtete von einer risikoreichen Finanzierung der Substanz und musste sich in weiterer Folge zumindest einmal vor Gericht für zumindest ein Delikt der Beschaffungskriminalität (Raub, Diebstahl, Handel, Körperverletzung...) verantworten. Hierbei viel auf, dass es diesbezüglich kaum Unterschiede zwischen Frauen und Männern gab. Setzt man die Annahme voraus, dass die Rollenaufteilung im „klassischen Suchtmilieu“, also im Wechselspiel zwischen Konsum und Beschaffungskriminalität, weitestgehend patriarchalen Strukturen entspricht – es gibt kaum Dealerinnen, der „versorgende“ Part liegt in Männerhand, Prostitution stellt eine gängige Maßnahme zur Beschaffung monetärer Mittel dar, die kontrollierenden Instanzen (Zuhälter) sind wiederum meist Männer (vgl. Stöver 2006: 30, Friedrichs 2002: 152ff) – so haben sich zumindest vier Frauen im Zuge der Substanzbeschaffung von ihren Rollenzuschreibungen entfernt. Solange davon ausgegangen wird, dass „die Szene“ nach patriarchalen Strukturen funktioniert, werden Themenkreise wie beispielsweise „Frauen und Aggression“ wenig Platz im fachlichen Diskurs finden, es sei denn als Erklärungsmodell für den Substanzgebrauch (Gefühlsregulation), nicht aber zur Konzeption entsprechender Angebote.

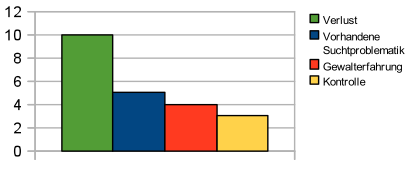

2.3 Sozialisationserfahrungen

Dieser Punkt beschäftigt sich mit einschneidenden Ereignissen im Leben der befragten Personen, die in der Familie und vor der Entwicklung der Suchterkrankung stattgefunden haben. Als zusammenfassende Themengebiete wären zu nennen: Drohender Verlust bzw. Verlust einer Bezugsperson (v. a. durch Scheidung/Krankheit/Tod), bestehende Suchtproblematik in der Familie, psychische/physische/sexuelle Gewalt und die Erfahrung von ausgeprägter Kontrolle. In Hinblick auf die berichteten Belastungen waren viele Personen mehreren (und oft allen) dieser Themenkreise zuzuordnen und vielfach traten Mehrfachnennungen innerhalb einer Kategorie auf (z. B.: mehrere Verlusterfahrungen in kurzer Zeit etc.). Die untenstehenden Grafiken sollen einen Überblick über die Anzahl der diesbezüglichen Angaben und deren Verteilung in den einzelnen Gruppen veranschaulichen.

Abbildung 3: Eregnisse Frauen

Abbildung 4: Ereignisse Männer

Fünf der befragten Frauen waren von einem dieser Ereignisse betroffen, wobei der Verlust der männlichen Bezugsperson durch Scheidung der Eltern am öftesten genannt wurde. Vier der befragten Frauen berichteten von diesbezüglichen Mehrfachbelastungen und in dieser Gruppe erwiesen sich die Belastungen durch Gewalterfahrungen (physische, psychische und/oder sexuelle Übergriffe) einheitlich als gegeben. Jene mehrfach belasteten Frauen wiesen außerdem das jüngste Einstiegsalter des Samples (Erstkonsum von Opiaten zwischen 14 und 15 Jahren) sowie eine hohe Wahrscheinlichkeit zum intravenösen Konsum auf. Der starke Zusammenhang zwischen Gewalterfahrungen und späterem Drogenkonsum wird in der suchtspezifischen Fachliteratur oft angeführt (vgl. u. a. Funk 2002: 137) und auch im Zuge dieser Untersuchung sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Irma Jansen schreibt zu diesem Thema, dass sich frühe Traumatisierungen von Mädchen (in der Herkunftsfamilie) u. a. durch Verzerrungen im Selbstbezug äußern würden und in weiterer Folge zu Bewältigungsversuchen durch Überanpassung, selbstschädigendes Verhalten, Drogengebrauch oder Gewaltbereitschaft führen könnten (vgl. Jansen 2006: 275f).

Zwei der jungen Männer berichteten von Belastungen durch eines der genannten Ereignisse. Einer erzählte von der Trennungs- bzw. Scheidungsphase seiner Eltern und ein anderer berichtete über einen sehr ausgeprägten Mechanismus aus Schutz und Kontrolle, der von seiner Mutter ausgehend auf ihn einwirkte:

“Später hatte ich durch meine Mutter keine Freiheiten mehr, durfte nichts mehr. Mit 16 Jahren musste ich immer um 21:00 zu Hause sein. Ich war der Einzige, bei dem das so war. Ich hatte auch damals als einziger aus meinem Freundeskreis fixe „Schlafengehzeiten“, zu denen ich ins Bett gehen musste (…) Somit konnte ich auch nie auf Partys, oder so, weil sich meine Mutter Sorgen gemacht hat.“ (Int. M4: 3)

Die anderen sieben jungen Männer berichteten durchwegs von Mehrfachbelastungen. Einige von ihnen hatten Verlusterfahrungen bzw. drohende Verluste durch schwere Krankheit durchlebt, Suchtmittelproblematiken in der Familie kennengelernt, wie auch physische und physische Gewalt erfahren. Die Verlusterfahrungen bezogen sich meist auf die Väter, die sich entweder von der Familie trennten, erkrankten, verstarben oder aber eine mehrjährige Haftstrafe zu verbüßen hatten. Viele dieser Ereignisse könnte man mit dem Suchtmittelgebrauch der jungen Männer in Zusammenhang bringen, da dieser in fast allen Fällen nur wenig später erfolgte. Ein junger Mann beschrieb seine Situation wie folgt:

“Da wo ich herkomme, trinkt jeder. (...) Jedes Kind war, glaub ich, mit seinen Eltern im Gasthaus und hat gesehen, wie die Bier gesoffen haben. Mein Vater war auch Trinker. (...) Sie haben oft wegen des Geldes gestritten, aber gewalttätig war er nie. Früher hatten wir ein Geschäft, aber das haben wir verloren, weil er soviel getrunken hat. Sie haben sich dann auch getrennt, weil er nicht damit aufgehört hat. Meine Mum war auch sehr krank, die hat Schilddrüsenkrebs gehabt und als sie dann gestorben ist, ist alles noch schlimmer geworden.“ (Int. M7: 6)

Auch bei den jungen Männern fällt auf, dass vorrangig die vielfach belasteten Befragten von einem später erfolgten i. v. Konsum berichteten. Folglich erhöht also eine Vielfachbelastungen bei KonsumentInnen die Wahrscheinlichkeit zu riskanten oder hochriskantem Konsum bzw. zur Wahl einer riskanten Applikationsform. Das Einstiegsalter der befragten Männer ließ keine Rückschlüsse auf die Wahl der späteren Applikationsform zu, da sich diesbezüglich keine auffälligen Tendenzen abzeichneten.

3. Fazit

Im Zuge der Untersuchung fanden sich einerseits Merkmale, die durchaus in gewisse Gender-Schemata einzuordnen sind und andererseits machten sich diesbezügliche Verschiebungen und Veränderungen bemerkbar. Manche klassischen Gender-Schemata transformieren und verändern sich also, während andere bestehen bleiben und weiter wirken.

Was nun die Pluralität der Geschlechter für die gendersensible Suchthilfe bedeutet, gilt es zu diskutieren.

Professionelles Denken und Handeln in der Suchtarbeit sollte sich dieser Modifikationen innerhalb der Stereotypisierungen der Geschlechter bewusst sein, denn wenn sich professionelle Unterstützungsangebote innerhalb bekannter Strukturen und erwarteter bzw. vertrauter Zuschreibungen und Etikettierungen orientieren, so kann es sein, dass die angebotenen Leistungen nicht angenommen bzw. boykottiert werden oder überhaupt am Ziel vorbei schießen. Dass männliche Klienten in den Einrichtungen der Suchthilfe übermäßig stark vertreten sind, wurde bereits erwähnt. Folglich könnte man zu dem Schluss gelangen, dass Drogenkonsum und Abhängigkeit vorrangig Männerthemen sind (vgl. Stöver 2006: 21) und dennoch mangelt es an männerspezifischen Ansätzen. Zwar werben viele Einrichtungen der Suchtarbeit mit Genderkonzepten und Diversityhandbüchern für die Pluralität ihrer Ansätze, dennoch finden sich keine männer- und kaum zeitgemäße frauenspezifische Angebote in der Suchtarbeit. Heino Stöver vermutet, dass die scheinbare Natürlichkeit bzw. Selbstverständlichkeit der Kombination „Männlichkeit und Rausch“ eine Grundlage für die hinnehmende, tolerierende Haltung gegenüber dieser Problematik darstellen könnte und somit auch Begründung für das Fehlen eines männerspezifischen Beratungs- bzw. Betreuungskonzepts in der Suchthilfe wäre (vgl. ebd.: 22). Aktuell werden als genderspezifische bzw. gendersensible Angebote meist frauenspezifische Angebote präsentiert und auch diese folgen oftmals tradierten Mustern und Zuschreibungen.

Gendersensibles Arbeiten in der Suchthilfe bedeutet jedoch mehr, als die Gewährleistung gleichgeschlechtlicher Beratungs-, Betreuungs- und Behandlungssituationen, sondern impliziert auch die Berücksichtigung der gegenteiligen, also gegengeschlechtlichen Interaktionsmöglichkeiten, wenn diese Vorteile für die KlientInnen und den Betreuungserfolg bergen bzw. wenn diese den Bedürfnissen der KlientInnen eher entsprechen würden. Elisabeth Vogel führt diesen Aspekt wie folgt aus: “Gemischtgeschlechtliche Gruppen bieten die Möglichkeit für reziproke Verständigungsprozesse zwischen Männern und Frauen, wenn für diese Perspektiven eine Bewusstheit besteht. Dann nämlich kann (...) ein (…) vielperspektivisches, die Vielfalt und Andersheit der Anderen wertschätzendes Miteinander-Sprechen zwischen den Geschlechtern stattfinden.“ (Vogel 2007: 73) Unter Berücksichtigung gewisser Vorbedingungen (wie z. B. Finanzierung, räumliche und zeitliche Ressourcen, Sensibilisierung der MitarbeiterInnen…) wäre es folglich im Sinne der Nachhaltigkeit durchaus empfehlenswert, die Geschlechterverhältnisse im Kontext der Suchtarbeit neu zu überdenken, um Angebotsstrukturen zu schaffen, die der Gratwanderung zwischen Geschlechternivellierung und Geschlechterdifferenzierung angepasst sind und dieser standhalten können. Gemischtgeschlechtliche Gruppensettings verlieren oft an (inhaltlichem) Potential, wenn sie lediglich auf gemeinschaftliche Freizeitaktivitäten beschränkt werden. Was es bräuchte, sind theoretische Konzepte und Angebotsstrukturen abseits stereotypisierter Rollenzuschreibungen, die auf eine verstärkte Reflexion und Implementierung des Genderaspektes abzielen, ohne dabei die ExpertInnenrollen der AngebotsnutzerInnen außer Acht zu lassen.

Literatur

Aronson, Elliot / Wilson, D. Timothy / Akert, M. Robin (2008): Sozialpsychologie. München: Pearson Studium.

BADO-Basisdokumentation (2009): IFES- Bericht KlientInnenjahrgang 2008. Wien: Sucht und Drogenkoordination Wien GmbH.

Bericht zur gesundheitlichen Situation von Frauen in Deutschland. Eine Bestandsaufnahme unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Entwicklung in West- und Ostdeutschland. Eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Jugend, Familie, Senioren und Frauen. Berlin: Kohlhammer.

Böhnisch, Lothar (2004): Männliche Sozialisation. Eine Einführung. Weinheim; München: Juventa Verlag.

Böhnisch, Lothar (2010): Abweichendes Verhalten. Eine pädagogisch-soziologische Einführung. Weinheim; München: Juventa Verlag.

Böhnisch, Lothar; Lenz, Karl; Schröer, Wolfgang (2009): Sozialisation und Bewältigung. Eine Einführung in die Sozialisationstheorie der zweiten Moderne. Weinheim; München: Juventa Verlag.

Böhnisch, Lothar / Funk, Heide / Lenz, Karl (Hrsg.) (2002): Soziale Arbeit und Geschlecht. Theoretische und praktische Orientierungen. Weinheim; München: Juventa Verlag.

Böhnisch, Lothar / Schille, Hans-Joachim (2002): Drogengebrauch als Risiko- und Bewältigungsverhalten. In: Arnold, Helmut / Schille, Hans Joachim (Hrsg.) (2002): Praxishandbuch Drogen und Drogenprävention. Handlungsfelder – Handlungskonzepte – Praxisschritte. Weinheim; München: Juventa Verlag. S. 41-50.

Busch, Martin / Grabenhofer-Eggerth, Alexander / Türscherl, Elisabeth / Weigl, Marion / Wirl, Charlotte (2012): Bericht zur Drogensituation 2012. Wien: Gesundheit Österreich GmbH. Online unter: http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/1/0/6/CH1040/CMS1164184142810/bericht_zur_drogensituation_2012_%280-fehler_pdf%291.pdf (download am 06.01.2013).

Busch, Martin / Grabenhofer-Eggerth, Alexander / Türscherl, Elisabeth / Weigl, Marion / Wirl, Charlotte (2011): Bericht zur Drogensituation 2011. Wien: Gesundheit Österreich GmbH. Online unter: http://www.praevention.at/upload/documentbox/drogensituation_2011_1.pdf (download am 06.01.2013).

Busch, Martin / Grabenhofer-Eggerth, Alexander / Kellner, Klaus / Kerschbaum, / Türscherl, Elisabeth (2011): DOKLI Bericht Klientenjahrgang 2010. Einheitliche Dokumentation der Klientinnen und Klienten der Drogeneinrichtungen (DOKLI). Wien: Gesundheit Österreich GmbH.

EMCDDA (2009): Jahresbericht 2009. Stand der Drogenproblematik in Europa. Luxemburg: EBDD. Online unter: http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2012 (download am 05.01.2013).

Evans, L. Jennifer et. al. (2003): Gender Differences in Sexual and Injection Risk Behavior Among Active Young Injection Drug Users in San Francisco. The UFO Study. In: Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine, Volume 80, issue 1 (March 2003). S. 137-146. Online unter: https://ufo.epi-ucsf.org/ufostudy/pdfs/Evans_2003.pdf (download am 05.01.2013).

Flaake, Karin (2009): Männliche Adoleszenz und Sucht. In: Jacob, Jutta; Stöver, Heino (Hrsg.): Männer im Rausch. Konstruktionen und Krisen von Männlichkeit im Kontext von Rausch uns Sucht. Bielefeld: transcript Verlag. S. 23-32

Flick Uwe (2004): Triangulation. Eine Einführung. Wiesbaden: VS-Verlag für Sozialwissenschaften.

Franke, Alexa / Sitzler, Franziska / Witte Maibritt (2001): Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit bei Frauen: Risiken und Widerstandsfaktoren. Weinheim; München: Juventa Verlag.

Friedrichs Jürgen (2002): Drogen und Soziale Arbeit. Opladen: Leske und Budrich.

Funk, Heide (2002): Drogengebrauch bei weiblichen Jugendlichen. In: Arnold, Helmut / Schille, Hans Joachim (Hrsg.) (2002): Praxishandbuch Drogen und Drogenprävention. Handlungsfelder – Handlungskonzepte – Praxisschritte. Weinheim; München: Juventa Verlag. S. 131-138.

Ganahl, Ines (2010): Opiatgebrauch als Bewältigungsstrategie und das Vor- bzw. Abhandensein gewohnter Gender-Schemata. Diplomarbeit. Wien

Hurrelmann, Klaus (2007): Lebensphase Jugend. Eine Einführung in die sozial-wissenschaftliche Jugendforschung. Weinheim; München: Juventa Verlag.

Jansen, Irma (2006): „Der Frauenknast“ – Entmystifizierung einer Organisation. In: Zander, Margherita / Hartwig, Luise / Jansen, Irma (Hrsg.): Geschlecht Nebensache? Zur Aktualität einer Gender-Perspektive in der Sozialen Arbeit. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. S. 271-290.

Lackinger-Karger, Ingeborg (2007): Perspektiven der weiblichen Suchtentwicklung. In: Bilitza, W. Klaus (Hrsg.) (2007): Psychodynamik der Sucht: Psychoanalytische Beiträge zur Theorie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Schille, Hans Joachim (2002): Drogenerleben. In: Arnold, Helmut / Schille, Hans Joachim (Hrsg.): Praxishandbuch Drogen und Drogenprävention. Handlungsfelder – Handlungskonzepte – Praxisschritte. Weinheim; München: Juventa Verlag. S. 101-104.

SDW (2007). Gender-Mainstreaming in der Sucht- und Drogenarbeit; im Sinne des Wiener Drogenkonzepts von 1999. Wien: Sucht- und Drogenkoordination Wien. Online unter: http://drogenhilfe.at/downloads/GenderMainstreamingGuidelines.pdf (download am 06.01.2013).

Stöver, Heino (2006): Mann, Rausch, Sucht. Konstruktionen und Krisen von Männlichkeit. In: Jacob, Jutta / Stöver, Heino (Hrsg.) (2006): Sucht und Männlichkeiten. Entwicklungen in Theorie und Praxis der Suchtarbeit. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. S. 21-39.

Vogel Elisabeth (2007): Ausgewählte Aspekte zur Geschlechterdifferenzierung in der ambulanten Suchtbehandlung und -beratung. In: Petzold Hilarion / Schay Peter / Ebert Wolfgang (Hrsg.): Integrative Suchttherapie. Theorie, Methoden, Praxis, Forschung. S. 53-76.

Vogt, Irmgard (2007): Doing Gender: Zum Diskurs um Geschlecht und Sucht. In: Dollinger, Bernd / Schmidt-Semisch, Henning (Hrsg.): Sozialwissenschaftliche Suchtforschung. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. S. 235-258.

Zenker, Christel (2009): Gender in der Suchtarbeit. Anleitung zum Handeln. Hannover: Fachverband Drogen und Rauschmittel.

Über die Autorin

Mag.ª (FH) Ines Ganahl, Jg. 1977

|