soziales_kapital

wissenschaftliches journal österreichischer fachhochschul-studiengänge soziale arbeit

Nr. 13 (2015) / Rubrik "Werkstatt" / Standort St. Pölten

Printversion: http://www.soziales-kapital.at/index.php/sozialeskapital/article/viewFile/363/627.pdf

Jenny Baron, Silvia Schriefers, Annette Windgasse & Peter Pantuček-Eisenbacher:

„Daten für Taten: Indikatoren für Inklusion“

Die flüchtlingsspezifische Inklusionschart (IC_flü)

1. Inklusion – ein soziales Menschenrecht

Eine unserer Aufgaben in der modernen Gesellschaft ist es, dafür zu sorgen, dass keiner unserer Mitmenschen ausgeschlossen oder an den Rand gedrängt wird. Wir müssen Bedingungen schaffen, die es jedem Menschen ermöglichen, sich unabhängig von der ethnischen oder sozialen Herkunft, der Religionszugehörigkeit, dem Geschlecht, dem Alter und auch den individuellen Fähigkeiten und Voraussetzungen gleichberechtigt am gesellschaftlichen Geschehen zu beteiligen. Dieses Recht auf „Inklusion“ – im Sinne einer umfassenden gesellschaftlichen Teilhabe – verstehen wir als ein Menschenrecht. Es gilt also universell, unveräußerlich und unteilbar. Dem Staat obliegt dabei eine Schutzpflicht: er ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Inklusion für jeden und jede vollständig verwirklicht werden kann. Es gibt also keine vordefinierte Normalität, die Menschen erfüllen müssen, um einer Gesellschaft anzugehören: Unterschiede gelten als Bereicherung und die Gesellschaft muss Strukturen dafür schaffen, dass sich alle in ihrer Verschiedenheit, mit ihren je eigenen Potenzialen und Grenzen barrierefrei in ihr bewegen können.

Die Realität ist von einer inklusiven Gesellschaft noch weit entfernt. Die Debatte um Inklusion und Inklusionsförderung beschränkt sich derzeit noch vorwiegend auf die Inklusion von Menschen mit Behinderung, die häufig besondere Barrieren in Bezug auf die Möglichkeiten gesellschaftlicher Teilhabe vorfinden. Barrieren, auf die z. B. Geflüchtete1 durch Arbeitsverbote, Heimunterbringung und einen eingeschränkten Zugang zum Gesundheits- und Sozialsystem treffen, werden nur selten und meist nur innerhalb eines eng begrenzten Spektrums von AkteurInnen thematisiert. Im wissenschaftlichen Diskurs führt die soziale Situation dieser Personengruppe bislang noch ein Schattendasein. Instrumente, die die psychosoziale Situation Geflüchteter im Exil erfassen, existieren nicht und es gibt keine Befunde zu Art und Umfang der Inklusion von Geflüchteten in die verschiedenen Funktionssysteme europäischer Aufnahmegesellschaften.

Die Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer (BAfF e.V.) nahm dies 2014 zum Anlass, ein Pilotprojekt zur Entwicklung von Indikatoren für die Inklusion Geflüchteter in Deutschland zu initiieren. Das einjährige Projekt „Daten für Taten: Indikatoren für Inklusion“ wurde gefördert durch den Europäischen Flüchtlingsfond (EFF), Amnesty International, medico international und die Katholische Arbeitsgemeinschaft Migration (KAM). Es wurde in Kooperation mit ExpertInnen aus der psychosozialen Arbeit mit Geflüchteten – der BAfF sowie den Psychosozialen Zentren Refugio München, Refugio Bremen und dem PSZ Düsseldorf – durchgeführt und von Forscherinnen der Charité Universitätsmedizin Berlin sowie dem Entwickler der Inklusionschart (IC), Prof. Dr. Pantuček-Eisenbacher, wissenschaftlich begleitet.

Dieser Beitrag reflektiert die Entwicklungsarbeit des Projektes vor dem Hintergrund der Lebensbedingungen, auf die Geflüchtete in Deutschland treffen (Kapitel 2). Er überprüft etablierte Diagnose- und Klassifikationssysteme hinsichtlich ihrer Passung für die soziale Diagnostik in der Arbeit mit Geflüchteten (Kapitel 3) und stellt dabei das sozialdiagnostische Instrument des Inklusions-Charts (IC) als Ausgangspunkt der Projektarbeit in den Mittelpunkt (Kapitel 4). Die Analyse, Modifikation und Ergänzung des IC zu einem flüchtlingsspezifischen Inklusionschart (IC_flü) wird beschrieben (Kapitel 5) und mit Blick auf den Nutzen des Instruments für die Flüchtlingssozialarbeit im aktuellen gesellschaftlichen Kontext diskutiert (Kapitel 6).

2. Exklusion von Geflüchteten aus zentralen gesellschaftlichen Bereichen

Viele Geflüchtete haben in ihren Heimatländern Folter oder andere Formen extremer Gewalt erlebt. Etwa 40% der Menschen, die zu uns kommen, sind durch diese Erlebnisse schwer traumatisiert (vgl. Gäbel et al. 2006: 18) und benötigen dringend Schutz sowie eine angemessene medizinische und psychosoziale Versorgung. Oftmals aber finden Geflüchtete sich hier in Deutschland (und analog gelten diese Aussagen auch für Österreich und andere Länder der Europäischen Union) in Lebenssituationen wieder, in denen ihr Leben ihnen wie ein Warteraum erscheint. Sie wissen nicht genau, was am nächsten Tag passieren wird, ob sie hier bleiben können oder möglicherweise wieder abgeschoben werden. Sie finden nur eingeschränkt Zugang zu Arbeit, Studium und Ausbildung und dürfen ihr Bundesland bzw. ihren Landkreis nicht verlassen. Der Zugang zu Systemen gesundheitlicher und psychosozialer Versorgung wird ihnen in Deutschland u. a. durch das Asylbewerberleistungsgesetz2 erschwert. Die fehlende Anerkennung des erlittenen Unrechts durch die Gesellschaft, der Stress der unsicheren Aufenthaltssituation, finanzielle Abhängigkeit, Heimunterbringung oder auch rassistische Übergriffe tragen dazu bei, dass sich die Erfahrungen des Ausgeliefertseins und des Kontrollverlusts, wie Geflüchtete es in extremster Form durch Folter und Krieg erlebt haben, im Lebensalltag immer wieder wiederholen. Die ständige Unsicherheit macht es schwer, zur Ruhe zu kommen, die vergangenen Erlebnisse hinter sich zu lassen und sich mit den je eigenen Potenzialen und Fähigkeiten in die neue Gesellschaft einzubringen.

Geflüchtete sind also in mehreren zentralen Funktionssystemen von weitreichenden Ausschlussmechanismen betroffen. In vielen der Funktionssysteme funktionieren diese Exklusionsprozesse bereits basal auf strukturell-rechtlicher Ebene. Damit kommt Deutschland trotz einem vergleichsweise hohen Umsetzungsniveau der sozialen Menschenrechte für Staatsangehörige seiner Gewährleistungspflicht gegenüber Nicht-Staatsangehörigen nicht in angemessener Weise nach. Das Menschenrecht auf Gesundheit3 beispielsweise wird auf dem Versorgungsgebiet der BRD für Asylsuchende nur eingeschränkt eingelöst: ihnen wird lediglich eine Akutversorgung im Notfall gewährt, Leistungen wie Psychotherapie sind ihnen kaum zugänglich.

Vor diesem Hintergrund haben sich in Deutschland psychosoziale Zentren gegründet, die auf die komplexe Bedürfnislage Geflüchteter spezialisiert sind. Sie arbeiten seit über 30 Jahren daran, die Exklusion von Geflüchteten aus den Gesundheits- und Sozialsystemen zu kompensieren. Die Behandlungszentren, die unter dem Dach der Bundesweiten Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer (BAfF) vernetzt sind, bieten in vielen größeren Städten niedrigschwellig eine integrierte Versorgung an. Ihre Leistungen werden jedoch nicht durch die Gesetzlichen Krankenkassen finanziert – sie stehen außerhalb der Gesundheitsregelversorgung. Damit bilden sie eigene „Substitutierende Systeme“. Sie heben strukturelle Exklusion damit nicht auf, können aber – in begrenztem Maße – Einfluss nehmen auf den Grad der Inklusion, können negative Auswirkungen von Exklusion möglicherweise abmildern oder verändern. Auch dies allerdings nur für einen kleinen Teil der Geflüchteten, die Hilfe suchen: mangels stabiler struktureller Finanzierung übersteigt die Nachfrage das Angebot der Psychosozialen Zentren um ein Vielfaches. In vielen Gebieten Deutschlands gibt es keinerlei oder nur sehr vereinzelt Beratungs- und Betreuungsangebote.4

Die Konsequenzen dieser Missachtung des Rechtsanspruchs auf Gesundheitsversorgung sind besonders verheerend, da das Menschenrecht auf Gesundheit ein empowerment right ist: Seine Gewährleistung ist Voraussetzung dafür, auch die anderen Menschenrechte wahrnehmen zu können. Das heißt, Exklusionsprozesse von Geflüchteten gehen hier nicht nur mit einem Verstoß gegen die menschenrechtlichen Prinzipien der Nichtdiskriminierung und Chancengleichheit einher, sondern ebenso mit weitreichenden Einschränkungen ihrer Partizipationsmöglichkeiten.

Wie kann man jenseits der Benennung ausgrenzender Strukturen Inklusion fassbar machen? Wie kann man messen, zu welchem Grad Geflüchtete inkludiert sind? Können empirische Daten zur Inklusion von Geflüchteten erhoben werden? Wohin führt die Feststellung, dass jemand aus bestimmten Funktionsbereichen ausgeschlossen ist, im Bereich der Sozialarbeit? Wie kann dies für die konkrete Berufspraxis in der Interventionsplanung und -bewertung genutzt werden?

3. Die Vermessung des Sozialen

Um die psychosoziale Situation von Menschen zu erfassen, gibt es im Bereich der Sozialen Arbeit keine Standards für Diagnostik oder „Messinstrumente“, die mit medizinischen bzw. psychodiagnostischen Klassifikationssystemen wie der ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) und dem DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) vergleichbar wären. Dabei wurden Diskussionen darüber bereits vor fast 100 Jahren geführt (vgl. Forgber 2013). Für eine Ermittlung und Klassifizierung sozialer Faktoren im klinischen Kontext finden sich daher zahlreiche Vorschläge. Den meisten dieser Ansätze ist aber gemeinsam, dass sie zwar soziale Kontextualisierung in den Vordergrund des Interesses stellen, dabei aber kleinräumig bleiben. So sind z. B. Person-Person-Beziehungen und der Stadtteil Gegenstand der Analyse und Intervention. Die Schwachstelle dieser Konzepte ist, dass sie ein wesentliches Element, nämlich den Zugang zu den Ressourcen und Produkten der hochgradig global arbeitsteilig organisierten Gesellschaft ausklammern bzw. nicht systematisch abbilden und „in den Begriff bekommen“ können. Das soziale Wohlbefinden, die Lebensmöglichkeiten, hängen eben zwar auch, aber nicht nur von den Person-Person-Beziehungen und der Struktur des sozialen Nahraums ab. Ihnen ist die gesellschaftliche Arbeitsteilung ebenso vorgegeben wie nicht-lokal bestimmte Möglichkeiten des Zugangs zur materiellen und nicht-materiellen gesellschaftlichen Infrastruktur: zum Beispiel zu Arbeitsplätzen, Geld, medizinischer Versorgung und der Rechtsdurchsetzung auf Basis der geltenden Gesetze. Lokale Communities, Familien und andere kleinräumige soziale Strukturen können nur unter den überlokal bestimmten Voraussetzungen (allenfalls, wie versucht wird, kompensatorisch) tätig werden und ihnen ist eingeschrieben, was durch sie nicht gestaltbar ist.

Psychosoziale Programme bzw. Interventionen, die an einer Bearbeitung des Faktors des „Sozialen“ interessiert sind, benötigen Instrumentarien, um auch jenseits eines Alltagsverständnisses die individuelle Position der KlientInnen in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und den Zugang von Individuen zu den Leistungen der gesellschaftlichen Infrastruktur sichtbar und bearbeitbar zu machen.

3.1 Die Ausgestaltung des Sozialen in der Arbeit mit Geflüchteten

In der Rehabilitation von Folterüberlebenden und traumatisierten Geflüchteten spielt die individuelle Position bzw. die soziale Lage eine zentrale Rolle. So wies Nentwig (2013) in einer Studie im PSZ Düsseldorf die Auswirkungen der Wohnsituation auf die Symptomschwere der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) nach: Die BewohnerInnen von Sammelunterkünften zeigten eine schwerere PTBS-Symptomatik als die in privaten Wohnungen untergebrachten Geflüchteten. Gerlach und Pietrowsky (2012) verglichen in einer anderen Studie die Symptomschwere bei PTBS zwischen Geflüchteten mit sicherem vs. unsicherem Aufenthaltsstatus: sie war signifikant höher in der Gruppe der Personen mit unsicherem Aufenthaltsstatus.

Psychotherapie, vor allem Traumatherapie ist oft notwendig, um die Folgen schwerer Gewalterlebnisse überwinden zu können. Eine Stunde Psychotherapie pro Woche kann aber 7x24-Stunden Wohnheim mit mehreren fremden Menschen im gleichen Zimmer, Enge, Lärm, Miterleben von Abschiebungen etc. nicht aufwiegen.

Dabei bestände eigentlich Grund zu verhaltenem therapeutischem Optimismus. Der Kinderpsychiater Hans Keilson wies in einer Studie (vgl. Keilson 1979: 430) nach, dass nicht so sehr die Schwere traumatischer Erfahrungen ausschlaggebend dafür ist, wieweit ein Mensch sie überwinden kann, sondern dass es vor allem auf die Lebensumstände in der Zeit nach diesen Erlebnissen ankommt. Lebensbedingungen, die Schutz, Sicherheit, Geborgenheit bieten, die Möglichkeit sinnvoll erfahrener Tätigkeiten und sozialer Kontakte, Zugang zu unterschiedlichen Bereichen der Aufnahmegesellschaft, um Fremdheit zu überwinden – dies alles sind Voraussetzungen für die Rehabilitation traumatisierter Geflüchteter.

Solche Lebensbedingungen für Menschen zu realisieren, die neu im Aufnahmeland ankommen, ist vor allem eine Aufgabe der Sozialarbeit. Es gilt, Geflüchteten die Kontakte zu vermitteln, die die Inklusion in gesellschaftliche Strukturen unterstützen. Damit verbunden ist auch ein Kompetenzzuwachs von Geflüchteten im Umgang mit der Aufnahmegesellschaft – Empowerment –, der sich positiv auf die gegenseitige Wahrnehmung beider Seiten auswirkt. Doch wie werden diese nötigen Interventionen ausgestaltet? Erfassen sie den Bedarf ihrer Zielgruppe? Und erzielen sie die geplante Wirkung?

3.2 Evaluation der eigenen Arbeit

Die Befundlage zur Frage, ob vorhandene Erhebungs- und Diagnoseinstrumente die Angemessenheit der Versorgung Geflüchteter valide erfassen, ist aktuell noch unzureichend (Jaranson/Quiroga 2011: 102). Es existieren allenfalls einige wenige Wirksamkeitsstudien zu einzelnen pharmakologischen und psychotherapeutischen Interventionen. Diese jedoch verwenden meist ausschließlich biomedizinisch definierte Indikatoren, die den sozialen, kulturellen, politischen, rechtlichen und ökonomischen Kontext als Determinanten von Gesundheit ausblenden. Sie werden damit weder den Bedürfnissen der Überlebenden, noch der Verpflichtung, als Aufnahmegesellschaft Inklusion und Partizipation zu fördern, gerecht (vgl. Bittenbinder 2012: 112). Die Versorgung von Geflüchteten ist höchst komplex und bisher gibt es kein Evaluationsinstrument, das sie in ihren Wirkungen angemessen erfasst (Montgomery/Patel 2011: 143f). Zur Entwicklung adäquater Monitoring- und Evaluationsinstrumente müssen kontextspezifische Indikatoren entwickelt werden, die über die Wirkung rein therapeutischer Interventionen hinausgehen und auch die vielfältigen Versorgungsangebote im psychosozialen Bereich in den Blick nehmen: sozial- und (asyl-)rechtliche Beratung, Bildungsangebote, MentorInnenprogramme, etc.

4. Inklusionsdiagnostik mit dem Inklusions-Chart

In der Sozialen Arbeit wurde am Ilse Arlt Institut für Soziale Inklusionsforschung der Fachhochschule St. Pölten mit dem „Inklusions-Chart“ (IC) ein Instrument entwickelt, mit dem die soziale Lebenssituation von Menschen erfasst und mit der anderer Personengruppen verglichen werden kann. Die Erstveröffentlichung erfolgte 2005 (vgl. Pantuček 2005). Seitdem wurde das IC konsequent weiterentwickelt. Die Entwicklungsarbeit zur flüchtlingsspezifischen Inklusionschart nahm das IC3 zum Ausgangspunkt. Version 4 (IC4) ist derzeit in Vorbereitung.

4.1 Das Inklusions-Chart (IC3): Struktur und Funktion

Das Inklusions-Chart (IC3; vgl. Pantuček 2012: 239ff) ist ein kompaktes System der Sozialen Diagnose bzw. der Klassifikation für die Sozialarbeit. Es ist ein Instrument, in dem der soziale Status einer Person auf drei Achsen erfasst wird. Abgebildet wird der Grad der Inklusion in den wichtigsten „Funktionssystemen“ (Achse 1), Status und Qualität der „Existenzsicherung“ (Achse 2) sowie Aspekten der „Funktionsfähigkeit“ (Achse 3). Diese Einschätzungen bilden die Grundlage für Interventionsentscheidungen, z. B. bezogen auf die Dringlichkeit und Reihenfolge von Interventionen in den einzelnen Funktionssystemen. Der soziale Status des/der KlientIn wird dabei nicht über individuelle Abweichung definiert. Diese kommt lediglich sekundär in den Blick, wenn und insoweit sie Exklusion zur Folge hat – nie also bloß als Eigenschaft der Person, stets als Teil eines Verhältnisses von gesellschaftlichen Bedingungen und individuellen Möglichkeiten. Der Anspruch ist die Erfassung der sozialen Ausgangssituation, in der eine Person ihr Leben zu führen versucht. Das soll in einer handhabbaren Weise geschehen.

Gleichzeitig ist das IC3 als Heuristik, als Rechercheleitfaden zu verstehen. Es entfaltet erst dann seine Möglichkeiten, wenn Eintragungen nicht nur entlang der ohnehin bereits als „Probleme“ erkannten Themen erfolgen, sondern wenn es als kooperatives anamnestisches Instrument verwendet wird, mit dem nicht nur Problemfelder, sondern auch funktionierende Aspekte (Ressourcen) erfasst werden.

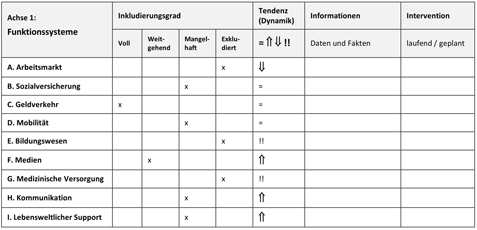

In diesem Beitrag geht es vor allem um die Achse 1 des IC, die im engeren Sinne eine Einschätzung von Inklusion/Exklusion in die verschiedenen Funktionssysteme ermöglicht: auf ihr wird dokumentiert, inwieweit eine Person die gesellschaftliche Infrastruktur in den Dimensionen „Arbeitsmarkt“ (A), „Sozialversicherung“ (B), „Geldverkehr“ (C), „Mobilität“ (D), „Bildungswesen“ (E), „Medien“ (F), „medizinische Versorgung“ (G), „Kommunikation“ (H) und „lebensweltlicher Support“ (I) nutzen kann und nutzt. (vgl. Abbildung 1)

Abbildung 1: Achse 1 des IC 3. Der Inklusionsgrad einer Person wird als „voll“, „weitgehend“ „mangelhaft“ oder „exkludiert“ eingeschätzt sowie in seiner Tendenz beurteilt. Dies geschieht anhand der vorliegenden Informationen zu den Funktionssystemen A bis I als Grundlage für die durchzuführende Intervention.

Hier ist anzumerken, dass die Möglichkeiten, die volle Inklusion bietet, vom aktuellen Entwicklungsstand der gesellschaftlichen Infrastruktur abhängig sind. Das Manual zum Inklusions-Chart enthält für jedes Item eine Definition dessen, was als „volle Inklusion“ verstanden werden kann – bezogen auf europäische Gesellschaften im beginnenden 21. Jahrhundert. Die Einschätzung auf einer Skala von Inklusion/Exklusion bezeichnet dabei ein Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft.

Kartographiert wird nicht die formale, sondern die tatsächliche Möglichkeit der Nutzung der Infrastruktur. Das bedeutet, dass auch eine Selbstexklusion als Exklusion aufscheint. So wird bei einer adipösen türkischen Frau, die sich aufgrund demütigender Erfahrungen mit medizinischer Versorgung nicht mehr traut, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, eine weitgehende Exklusion in der Dimension der medizinischen Versorgung zugeschrieben. Man kann die weitgehende Exklusion nun einerseits der Frau selbst zurechnen – schließlich hätte sie es in der Hand, ihre Angst zu überwinden. Man kann sie aber auch der Realität respektloser Behandlung – auf Grund der Herkunft der Patientin oder ihres Übergewichts – durch RepräsentantInnen des Systems der medizinischen Versorgung zurechnen und läge damit auch nicht ganz falsch. Interventionsstrategien zielen in der Regel auf beide Seiten, die das Verhältnis konstituieren. Kompetente Fachkräfte werden der Frau bei der Überwindung ihrer Ängste helfen, sie gegebenenfalls „bei der Hand nehmen“ – und sie werden eine Ärztin suchen und eventuell vorinformieren, von der eine respektvolle Behandlung der Patientin zu erwarten ist. Im Erfolgsfall resultiert ein Schritt in Richtung Inklusion und die medizinische Behandlung kann beginnen.

4.2 Varianten und Ableitungen des IC

Obwohl das Instrument von seinem Anspruch her universell ausgerichtet und nicht auf ein bestimmtes Teilgebiet des Sozial- und Gesundheitswesens zugeschnitten ist, zeigen sich in einigen Anwendungsfeldern Probleme. Diese bestehen vor allem darin, dass bestimmte NutzerInnen systematisch bzw. per definitionem von der Teilhabe an den Leistungen bestimmter Funktionssysteme ausgeschlossen sind (z. B. Asylsuchende aus dem Gesundheitssystem), oder dass sie auf längere Zeit auf Systeme der stellvertretenden Inklusion angewiesen sind (z. B. die Psychosozialen Zentren). Die klinische Praxis und die Gestaltung aussichtsreicher Unterstützungsarrangements brauchen auch in diesen Fällen aussagekräftige Einschätzungen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, auf der Basis des Grundmodells, das wegen der Vergleichbarkeit unbedingt beibehalten werden sollte, Varianten zu entwerfen, die der Funktionsweise der spezifisch für die Zielgruppe gebildeten „Substituierenden Systeme“ Rechnung tragen.5

Der wesentliche Schritt vom IC3 zum in Entstehung begriffenen IC4 bzw. zu den IC-Varianten für verschiedene Zielgruppen, hier dem IC_flü, besteht darin, dass der Achse 1, die die Inklusion in die gesellschaftlichen Funktionssysteme kartographiert, eine Achse 1b hinzugefügt wird. Auf der Achse 1b werden jene stellvertretenden Systeme abgebildet, die für Personen bereitgestellt werden, für die die Leistungen der Funktionssysteme nicht zugänglich sind. Die „stellvertretende“ Inklusion in solche substituierende Systeme kann die Lebens-Chancen verbessern, ihre Voraussetzung ist jedoch in aller Regel die Verweigerung des Zugriffs auf die Leistungen jener Funktionssysteme, die gesellschaftliche Ressourcen für die Mehrheit der Bevölkerung zugänglich machen. Stellvertretende Inklusion (vgl. Baecker 1994) ist also einerseits ein Merkmal von Exklusion, andererseits kann sie im günstigen Fall die Voraussetzungen für Inklusion schaffen. Die Kartographierung der „stellvertretenden Inklusion“ im IC4 bzw. im IC_flü auf der Achse 1b ist daher geeignet, die basale Exklusion aufzuzeigen und trotzdem erkennbar zu machen, ob Personen über stellvertretende Inklusionen ihre Chancen verbessern können.

5. Das flüchtlingsspezifische Inklusions-Chart IC_flü

Nach dem Prinzip der sozialen Gerechtigkeit6 sollte als Ziel Sozialer Arbeit für jeden Klienten, jede Klientin gelten, dass sie unabhängig von Merkmalen wie Alter, Geschlecht, Herkunftsland, sozioökonomischem Status, politischer Überzeugung, Hautfarbe, sexueller Orientierung oder spiritueller Überzeugung so weit wie möglich inkludiert sind. Dabei sollte der Inklusionsgrad für alle Menschen einer Gesellschaft an den gleichen Kriterien bemessen werden. Nach Analyse des IC3 wurde dennoch deutlich, dass für ein in der Sozialarbeit mit Geflüchteten nutzbares Diagnose- und Erhebungsinstrument an bestimmten Stellen Modifikationen unumgänglich sind.

Geflüchtete sind faktisch, per Gesetz, aus verschiedenen gesellschaftlichen Funktionssystemen exkludiert. Aus ebendiesem Grund haben sich vor etwa 30 Jahren mit den Psychosozialen Behandlungszentren für Flüchtlinge und Folteropfer (PSZ) sowie weiteren flüchtlingsspezifischen Initiativen „Substitutierende Systeme“ gebildet. Die Psychosozialen Zentren unterstützen die Inklusion im Bereich der gesundheitlichen Versorgung (durch unterschiedliche Therapieangebote), des lebensweltlichen Supports (z. B. durch MentorInnenprojekte), aber auch in den Bereichen Arbeit, Wohnen, Mobilität, etc. durch sozialarbeiterische Beratung und Betreuung. So entstehen z. B. im Funktionssystem „Arbeitsmarkt“ trotz des gegebenenfalls geltenden Arbeitsverbotes oder Nachrangprinzips in geringem Umfang Möglichkeiten der Teilnahme an gesellschaftlicher Arbeitsteilung, die von den Zentren gefördert werden können. Um auch diese Systeme abzubilden, entschieden wir uns dafür, die Funktionsebenen des IC3 um flüchtlingsspezifische substituierende Systeme zu ergänzen sowie die anderen Bereiche, insbesondere die Indikatoren zur Einstufung des Inklusionsgrads an einigen Stellen zu modifizieren. Dabei sollte zum einen die besondere Situation, in der sich Geflüchtete auf Grund ihrer Erlebnisse und ihrer Lebenssituation im Exil befinden, erfasst werden können. Zum anderen wollten wir nur möglichst geringfügige Veränderungen des bestehenden IC3 vornehmen, damit eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit anderen Personengruppen möglich bleibt.

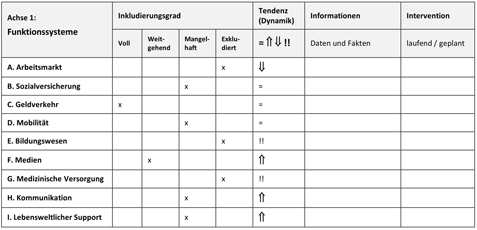

Mit Hilfe eines praxisorientierten Ansatzes wurde das IC3 dem rechtlichen und sozialen Lebenskontext Geflüchteter angepasst. In Kooperation mit ExpertInnen der psychosozialen Arbeit aus dem PSZ Düsseldorf, Refugio München und Refugio Bremen hat die BAfF zusammen mit wissenschaftlichen Expertinnen der Charité Universitätsmedizin Berlin und Prof. Pantuček-Eisenbacher zunächst eine theorie- sowie erfahrungsbasierte Überprüfung, Modifikation und Ergänzung des Indikatorensets vorgenommen. In einem zweiten Schritt wurden das so modifizierte Chart und die Indikatoren anhand von Praxistests hinsichtlich der Angemessenheit der einzelnen Facetten für die Arbeit mit Geflüchteten überprüft. Nach einer weiteren Anpassung durchlief das IC dann einen zweiten Praxistest. Die Rückmeldungen wurden ausgewertet und flossen in die Entwicklungsarbeit zurück. Abbildung 2 veranschaulicht die Achse 1 des so entstandenen IC_flü.

Abbildung 2: Achse 1 des IC_flü. Der Inklusionsgrad einer Person ist anhand der vorliegenden Fakten zu den Funktionssystemen A bis I einzuschätzen. In Bereichen, in denen Geflüchtete bereits strukturell Exklusionsprozessen unterliegen (E. Bildungswesen, G. Medizinische Versorgung, I. Lebensweltlicher Support), wird die Inklusion in die entsprechenden „Substituierenden Systeme“ E1, G1 und I1 erfasst.

Zur Verdeutlichung der Einstufung hier ein Beispiel aus dem Anwendungsmanual:

Jakob ist aufgrund seiner Traumatisierung durch den Bürgerkrieg in Syrien im Psychosozialen Zentrum für Flüchtlinge an seinem Wohnort in psychotherapeutischer Behandlung. Dort nimmt er wöchentliche Termine in Anspruch. Im Krisenfall erhält er kurzfristig Kriseninterventionstermine. Er nimmt zusätzlich an Gruppenangeboten zu Entspannungstechniken teil. Da die Therapie durch Spenden und Projektmittel finanziert wird, ist dies unabhängig von einer Krankenkassenmitgliedschaft und ihm selbst entstehen keine Kosten. Bei der Therapie wird ein Sprach- und Kulturmittler hinzugezogen.

Jakob ist damit als „voll inkludiert“ im substituierenden System „Flüchtlingsspezifische Gesundheitseinrichtung“ (G.1) einzuordnen. Trotz fehlender Versicherung bei einer Krankenkasse ist Jakob durch die Anbindung an ein PSZ die volle Inklusion in die psychotherapeutische Versorgung gegeben. Ihm sind die angebotenen Leistungen zugänglich, ihre Finanzierung ist für ihn sichergestellt, er nimmt die entsprechenden Angebote im Bedarfsfall an und es kann so eine adäquate Unterstützungsleistung erwartet werden.

Sein Bruder Elias hingegen lebt infolge einer Umverteilung in einem kleinen Dorf. Auch er ist traumatisiert. Aufgrund seiner psychischen Beschwerden hat eine engagierte Ehrenamtliche für ihn vermittelt, dass ein Psychiater in der Kreisstadt ihm unentgeltlich einen Gesprächstermin gibt. Ein Mitbewohner aus dem Heim übersetzt.

Elias ist damit nur als „mangelhaft inkludiert“ einzuordnen. „Mangelhaft inkludiert“ ist eine Person, deren Zugang zu Leistungen der medizinischen, therapeutischen und pflegerischen Versorgung beeinträchtigt ist, z. B. durch das Fehlen geeigneter Dienste in erreichbarer Nähe, durch Angst vor der Nutzung, durch Sprachprobleme etc. Damit Elias als voll inkludiert in das Funktionssystem Gesundheit einzuordnen wäre, müsste er über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, um sich im System der öffentlichen Gesundheitsversorgung bewegen zu können, er müsste Mitglied einer Krankenversicherung sein und außerdem über genügend finanzielle Mittel verfügen, um Fahrtkosten zu zahlen. Wenn er die benötigten Leistungen dann entsprechend seines Bedarfs in Anspruch nehmen würde, ohne weitere innere oder äußere Barrieren, gälte er als voll inkludiert. Ein weiter, steiniger Weg für einen Geflüchteten in Deutschland.

Dies als Illustration, wie das IC3 im Bereich der Gesundheitsversorgung (G) überarbeitet und mit der Einführung eines substituierenden Systems (G.1) ergänzt wurde. In ähnlicher Weise sind wir im Bereich Arbeitsmarkt (A) vorgegangen. Da viele Geflüchtete einem Arbeitsverbot unterliegen und es wenig differenziert und für die Interventionsplanung nicht hilfreich wäre, sie allesamt als „exkludiert“ einzuordnen, haben wir eine weitere substituierende Kategorie „Bei Arbeitsverbot: Teilnahme an gesellschaftlicher Arbeitsteilung“ (A1; z. B. über 1-Euro-Jobs) eingeführt. So lässt sich trotz eingeschränkter Ausgangsbedingungen die spezifische soziale Situation von Geflüchteten abbilden, Handlungsmöglichkeiten können ausgeleuchtet und Entwicklungsverläufe erhoben werden.

6. Diskussion und Ausblick

Mit dem Projekt „Daten für Taten: Indikatoren für Inklusion“ wollte die BAfF ein Instrument entwickeln, das MitarbeiterInnen der Flüchtlingssozialarbeit dabei unterstützt, Interventionen zur Förderung der Inklusion ihrer KlientInnen zu planen, durchzuführen und ihre Arbeitsfortschritte nachvollziehbar zu beurteilen. Inklusion als Ergebnis der Interventionen psychosozialer Arbeit mit Geflüchteten sollte messbar gemacht werden. Das Inklusions-Chart IC3 als praxiserprobtes, validiertes Diagnose- und Erhebungsinstrument war Grundlage für unser Vorhaben. In einem praxisorientieren Forschungsansatz entwickelten wir Kriterien, an Hand derer bestimmt werden kann, in welchem Umfang ein Geflüchteter in Deutschland bezogen auf einen bestimmten Bereich in die Gesellschaft eingegliedert ist bzw. wo Exklusion vorherrscht und entsprechender Interventionsbedarf besteht. Auf diese Weise wurde mit dem IC_flü ein Instrument geschaffen, das eine bedarfsorientierte Diagnostik unterstützt und zugleich eine gezielte Veränderungs- und Wirkungsbeobachtung ermöglicht.

Mit dem IC_flü wird die besondere rechtliche, biographische und soziale Situation von Geflüchteten berücksichtigt. Im Sinne eines salutogenetischen Gesundheitsbegriffes erfasst es neben Indikatoren mit Symptomfokus auch Faktoren wie die Förderung von Selbstbestimmung, Empowerment und gesellschaftlicher Teilhabe als Ergebnisse erfolgreicher Interventionen. Es ist prozessbegleitend einsetzbar und ermöglicht kooperativ-dialogische Unterstützungsprozesse, die KlientInnen auf eine Weise in den Prozess der Diagnostik einbeziehen, die ihr Wissen über die eigene Situation und damit auch ihre Handlungsmöglichkeiten erweitert. Neben diesem auf die praktische Sozialarbeit bezogenen Ansatz kann die BAfF durch die Aufbereitung der aggregierten Daten über die verschiedenen KlientInnengruppen hinweg belastbare Aussagen zu Inklusion bzw. Exklusion auch in einem breiteren gesellschaftlichen Kontext treffen.

Die systematische Erfassung von Inklusion und Exklusion mit dem Inklusions-Chart macht sichtbar, in welchem Ausmaß Geflüchtete aus gesellschaftlichen Funktionssystemen exkludiert sind. Im Praxistest wurde deutlich, dass Exklusion in den seltensten Fällen selbst gewählt, auch weniger durch Sprachprobleme oder auch psychische Belastungen bedingt, sondern meist abhängig von aufenthaltsrechtlichen Restriktionen ist. Erst mit Absicherung des Aufenthalts wird in den meisten Funktionssystemen eine weitergehende Inklusion möglich.

Die möglichst weitgehende Exklusion von Geflüchteten aus gesellschaftlichen Funktionssystemen ist Teil einer migrationspolitischen Strategie, die Anreize für Fluchtbewegungen minimieren will. Diese Strategie sollte nicht nur aus menschenrechtlichen und humanitären Motiven hinterfragt werden, sondern auch, weil die Realität zeigt, dass sie nicht funktioniert: Durch exkludierende Bedingungen werden lediglich die Ausgangs- und längerfristigen Lebensbedingungen von Geflüchteten verschlechtert. Armut und Marginalisierung werden chronifiziert und belasten das System nicht nur auf individueller Ebene, sondern auch volkswirtschaftlich: die Ressourcen und Potentiale Geflüchteter sind der Gesellschaft nicht zugänglich und es entstehen hohe Folgekosten durch unbehandelte körperliche und psychische Erkrankungen.

6.1 Begrenzungen und offene Fragen

In der Anwendung des IC_flü zeigten sich im Forschungsprozess an verschiedenen Stellen Stolpersteine und Diskussionspunkte. Im Praxistest wurde deutlich, dass die mittleren Kategorien zur Einstufung des Inklusionsgrads („weitgehende“ vs. „mangelhafte“ Inklusion) möglicherweise nicht ausreichend trennscharf sind. Es bereitete den AnwenderInnen Schwierigkeiten hier eine „richtige“ Einordnung vorzunehmen, was der Komplexität der Funktionsbereiche geschuldet ist und sich möglicherweise auch nicht differenzierter operationalisieren lässt ohne wiederum das Kriterium der Handhabbarkeit zu beeinträchtigen. Auch ergaben sich Diskussionen zur Einschätzung der Inklusion einer Person in Bezug auf die Gewichtung von „äußeren Bedingungen“ und „subjektiven Merkmalen der Person“, die ihrerseits zu „selbst gewählten“ Exklusionsprozessen führen können, wie z. B. der Fokussierung der Aktivitäten einer Person auf den Kontext ihrer Herkunfts-Community. Relevant ist hier jedoch jeweils der faktische Status, egal wie er zustande gekommen ist. Das schwierige Vermittlungsverhältnis von gesellschaftlichen Beschränkungen und subjektiver Beschränktheit lässt sich nicht einseitig in eine Richtung auflösen.

Ein zentraler Punkt der Auseinandersetzung betraf die Handhabbarkeit des Charts angesichts der begrenzten Ressourcen in der Flüchtlingsarbeit: Lohnt sich eine solch ausgefeilte Diagnostik, wo es ohnehin schon wenig Zeit für den Einzelnen/die Einzelne gibt? Kann das Chart in einen vollen, hektischen Arbeitstag integriert werden, der von vielen Krisen und „Feuerwehreinsätzen“ geprägt ist? In einem der Zentren wurde diese Frage bereits jetzt positiv beantwortet. Das PSZ führt das Chart standardmäßig in allen Erstgesprächen mit KlientInnen ein und plant regelmäßige Erhebungen:

„Wir bemerkten, dass wir Fragen zu Lebensbereichen stellten, die wir sonst nicht unbedingt abgefragt hätten, da es drängendere Themen gibt. Aber in diesen anderen Bereichen zeigten sich erstaunliche Ressourcen, die uns sonst niemals aufgefallen wären. Das war wirklich erstaunlich.“

Ein weiterer Diskussionspunkt betraf die Frage, ob es sich lohne, den Inklusionsgrad von Personen zu messen, von denen wir klar wissen, dass sie strukturell exkludiert sind. Hier sei betont, dass diese strukturellen Bedingungen im Rahmen individualisierter Unterstützung nicht beeinflussbar sind. Man könnte dem aber auch entgegnen, dass Soziale Arbeit sich dann ihrer Ansprüche selbst entledige, wenn es ihr nur mehr darum gehe, marginalisierte Zustände zu verwalten. Ist es nicht vielmehr auch Aufgabe von Sozialarbeit, Missstände aufzudecken und öffentlich zu machen? Oder lassen sich vielleicht „Hintertüren“ aufspüren, die über Umwege Teilhabe mittelfristig ermöglichen? Wir befinden uns hier in einem gesellschaftlich vermittelten Spannungsfeld, in dem die konkreten Handlungsmöglichkeiten gut auszuleuchten sind.

Es verbleiben noch viele offene Forschungsfragen zum Einsatz des Charts in der Praxis bzw. dem Nutzen in einem breiteren gesellschaftlichen Zusammenhang. Interessant wären hier Langzeitstudien, die Veränderungen in den verschiedenen Funktionssystemen – z. B. in Abhängigkeit vom Aufenthaltsstatus – empirisch erheben. Wünschenswert wäre auch eine europäische Vergleichsstudie, die Inklusion im Ländervergleich ins Verhältnis zur bestehenden nationalen Gesetzgebung setzt und damit juristisch festgehaltene Exklusionsmomente konkretisiert. Von hohem Nutzen wären zudem Studien, welche die konkrete Wirkung der Arbeit mit dem Chart überprüfen: Verbessert sich die Interventionsplanung und damit auch die Unterstützungsleistung für Geflüchtete durch den Einsatz des Charts?

Für die Praxis wäre ein Einsatz des IC_flü auch als Instrument für das Übergangsmanagement vom substituierenden System (dem PSZ) in das Regelsystem (z. B. ambulante Psychotherapie) denkbar. Hier könnte es insofern von Nutzen sein, als Einrichtungen der öffentlichen Gesundheitsversorgung bzw. niedergelassene ÄrztInnen und PsychotherapeutInnen in der Regel nicht darauf eingerichtet sind, die rechtliche und soziale Situation von Geflüchteten in Anamnese und Behandlung einzubeziehen. Für derartige Kooperationen erscheint das IC_flü ein geeignetes Instrument, um für alle Beteiligten transparent den Stand der Inklusion sowie den jeweiligen Handlungsbedarf zu erfassen und über die Disziplinen und Hilfssysteme hinweg zu kommunizieren.

Die Entwicklung des Inklusions-Charts IC_flü war ein erster wichtiger Schritt. Weitere werden hoffentlich folgen.

Verweise

1 Wir definieren Geflüchtete – unabhängig vom Aufenthaltstitel – als Menschen, die aufgrund von Folter, Vergewaltigung oder sonstigen Formen extremer Gewalt, Verfolgung, Vertreibung, Krieg sowie existentieller Bedrohung ihr Heimatland verlassen haben und nach Schutz suchen.

2 Das Asylbewerberleistungsgesetz regelt die Höhe und Form von Leistungen für AsylbewerberInnen, Geduldete und Ausländer, die vollziehbar ausreisepflichtig sind. Es wurde 1993 mit dem Ziel eingeführt „Anreize für Wanderungsbewegungen durch ein im internationalen Vergleich eventuell hohes Leistungsniveau zu vermeiden“ (BVerfG, 1 BvL 10/10 vom 18. Juli 2012). Das Bundesverfassungsgericht hat dies mit seinem Urteil vom 18.07.2012 für verfassungswidrig erklärt. „Die Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren“ (AsylbLG-Urteil des BVerfG v. 18. Juli 2012, Rn 121). Dies führte zwar zu einer Anhebung der finanziellen Leistungen, weitere wichtige gesellschaftliche Funktionssysteme wie der Zugang zu Gesundheitsversorgung, angemessene Unterbringungs- bzw. Wohnformen oder ein gleichberechtigter Arbeitszugang blieben davon aber unberührt.

3 Niedergelegt im UN-Sozialpakt (Art. 12), in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (Art. 25), in der Europäischen Sozialcharta (Art. 11) sowie in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (Art. 35).

4 Insbesondere die ländlichen Gegenden, Norddeutschland sowie aus historischen Gründen die neuen deutschen Bundesländer.

5 So wurde bereits die „integrachart“ für das Case Management bei arbeitsfähigen MindestsicherungsbezieherInnen entwickelt (vgl. Hausegger 2012) sowie eine Weiterentwicklung des Instruments für BewohnerInnen von PensionistInnen-Wohnhäusern vorgenommen.

6 S. dazu „Ethik in der Sozialen Arbeit – Erklärung der Prinzipien“ der International Federation of Social Workers (IFSW), International Association of Schools of Social Work (IASSW).

Literatur

Bittenbinder, Elise (Hg.) (2012): Beyond statistics: sharing, learning and developing good practice in the care of victims of torture. Karlsruhe: Loeper.

Forgber, Julia (2013): Diagnostik in der Sozialarbeit und Sozialpädagogik: Grundlinien und Diskurse. In: Gahleitner, Silke B. / Hahn, Gernot / Glemser, Rolf (Hg.): Psychosoziale Diagnostik. Köln: Psychiatrie Verlag, S. 49-60.

Gäbel, Ulrike / Ruf, Martina / Schauer, Maggie / Odenwald, Michael / Neuner, Frank (2006): Prävalenz der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD) und Möglichkeiten der Ermittlung in der Asylverfahrenspraxis. In: Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 35. Jahrgang, Heft 1, 2006, S. 12-20.

Gerlach, Christian / Pietrowsky, Reinhard (2012): Trauma und Aufenthaltsstatus: Einfluss eines unsicheren Aufenthaltsstatus auf die Traumasymptomatik bei Flüchtlingen. In: Verhaltenstherapie und Verhaltensmedizin, 33. Jahrgang, Heft 1, 2012, S. 5-19.

Hausegger, Trude (Hg.) (2012): Arbeitsmarktbezogene Diagnostik und Wirkungsorientierung. Wien: Böhlau.

International Federation of Social Workers / International Association of Schools of Social Work (2014): Global Definition of the Social Work Profession. http://ifsw.org/get-involved/global-definition-of-social-work/ (04.02.2015).

Jaranson, James M. / Quiroga, José (2011): Evaluating the services of torture rehabilitation programmes: History and recommendations. In: Torture, 21. Jahrgang, Heft 2, 2011, S. 98-140.

Keilson, Hans (1979): Sequentielle Traumatisierung bei Kindern. Deskriptiv-klinische und quantifizierend-statistische follow-up-Untersuchung zum Schicksal der jüdischen Kriegswaisen in den Niederlanden. Gießen: Psychosozial-Verlag. 2001.

Montgomery, Edith / Patel, Nimisha (2011): Torture rehabilitation: Reflections on treatment outcome studies. In: Torture, 21. Jahrgang, Heft 2, 2011, S. 141-145.

Nentwig, Amanda (2013): Einfluss der Wohnsituation und der sozialen Unterstützung auf die Symptomschwere einer PTBS bei Flüchtlingen. Masterarbeit Psychologie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

Pantuček, Peter (2012): Soziale Diagnostik. Verfahren für die Praxis Sozialer Arbeit (3. aktualisierte Auflage). Wien: Böhlau.

Pantuček, Peter (2005): Soziale Diagnostik. Verfahren für die Praxis Sozialer Arbeit. Wien: Böhlau.

Über die AutorInnen

|

Jenny Baron

ist Diplom-Psychologin und Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Bundesweiten Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer (BAfF e.V.) seit 2011. Sie hat im Bereich der psychosozialen Beratung und Behandlung von Flüchtlingsfrauen gearbeitet, forscht zur Versorgung von Geflüchteten in Deutschland und leitet das Filmprojekt „(Un-)Sichtbare Grenzen – In Szene gesetzt!“ mit jungen Flüchtlingen.

|

|

Silvia Schriefers

ist Sozialpädagogin und Psychologische Psychotherapeutin (i.A.) mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie (Schematherapie). Seit 2006 ist sie Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Bundesweiten Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer (BAfF e.V.). Ihre berufspraktischen Tätigkeiten liegen im Bereich Psychotherapie, Psychiatrie, psychosoziale Beratung und Betreuung, Forschung, Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit und Projektarbeit. Als Psychologin und Therapeutin arbeitet sie u. a. im Bereich der Einzel- und Gruppentherapie mit traumatisierten Flüchtlingen.

|

|

Annette Windgasse

ist Diplom-Sozialwissenschaftlerin und Systemische Traumatherapeutin.

Seit 1987 ist sie als Therapeutin im Psychosozialen Zentrum Düsseldorf, einer Beratungs- und Therapieeinrichtung für traumatisierte und psychisch belastete Flüchtlinge tätig. Seit 2002 ist sie dort Leiterin und zuständig für Konzept- und Projektentwicklung, Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit.

|

|

Prof. Dr. Peter Pantuček-Eisenbacher

ist Sozialarbeiter, Soziologe und Supervisor. Er leitet den Fachbereich Soziales an der Fachhochschule St. Pölten. Arbeitsschwerpunkte: Soziale Diagnostik, Methodik und Theorie der Sozialarbeit, Case Management in der Kinder- und Jugendhilfe.

|