Abbildung 1: Stufen der Partizipation der Gesundheitsförderung nach Wright/Block/Unger 2007 (Netzwerk Gesunde Kita Brandenburg o.J.)

soziales_kapital

wissenschaftliches journal österreichischer fachhochschul-studiengänge soziale arbeit

Nr. 14 (2015) / Rubrik "Werkstatt" / Standort St. Pölten

Printversion: http://www.soziales-kapital.at/index.php/sozialeskapital/article/viewFile/420/745.pdf

Sonja Faltin & Michaela Huber:

1. Einleitung

Der nachfolgende Artikel entstand im Rahmen des Forschungsprojekts „Innovative Partizipationskonzepte“, welches im Auftrag der Armutskonferenz am Ilse Arlt Institut für Soziale Inklusionsforschung an der Fachhochschule St. Pölten durchgeführt wurde1. Als Zusammenschluss von über 40 sozialen Organisationen in Österreich ist es der Armutskonferenz ein Anliegen, aktuelle Entwicklungen hinsichtlich der stärkeren Einbeziehung von Klient_innen und Selbstvertreter_innen in die Konzipierung und Umsetzung von Armuts- und Ausgrenzungsbekämpfungsmaßnahmen näher zu beleuchten. In diesem Sinne stand eine erste Exploration zu Konzepten und Umsetzungsmöglichkeiten von Partizipation und Selbstvertretung von Betroffenen im Fokus der Forschung. Obwohl Teilhabe und Selbstbestimmung aktuell viel diskutierte Themen sind, wurde dazu noch wenig geforscht. Dieses Projekt sollte deshalb einen Beitrag dazu leisten, Zusammenhänge, bspw. zwischen Bedürfnissen sowie Ressourcen auf Klient_innenseite und vorhandenen strukturellen bzw. rechtlichen Rahmenbedingungen auf organisationaler Seite, zu finden, um in weiterer Folge daraus Konzepte zu entwickeln. Dabei galt es, das Thema großflächig aufzugreifen und einen ersten Einblick in die partizipative Praxis in Österreich zu gewinnen. Um einer partizipativen Forschung Rechnung zu tragen, werden die gewonnenen Daten in einem nächsten Schritt an Betroffene und Fachkräfte übermittelt/zurückgespielt und wiederum einer fundierten Interpretation unterzogen. Insofern sind die nachfolgend dargestellten Ergebnisse als work in progress zu verstehen.

Der Umfang des Projektes erlaubte es nicht, das Thema in seiner vollen Breite aufzugreifen. Daher sei darauf hingewiesen, dass dieser Artikel nur einen kleinen Ausschnitt des vorhandenen Datenpools darzustellen vermag.

2. Forschungsprozess

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, war das Ziel der Forschung, einen umfassenden Überblick über die Bemühungen um partizipative Leistungen und Konzepte in der Praxis der Sozialen Arbeit zu erhalten. Die leitende Forschungsfrage wurde daher folgendermaßen formuliert:

Welche praktischen Ansätze zu Betroffenenpartizipation und Beteiligungsformen sozialer Einrichtungen in Österreich gibt es?

Zusätzlich zu dieser Frage wurde der Einfluss von ausgewählten Faktoren auf den Grad von Partizipation, in Form von zuvor formulierten Kausalhypothesen, überprüft (vgl. dazu Ebermann 2010).

Das Forschungsdesign war jenes einer methodologischen Triangulation mit partizipativem Forschungsansatz (vgl. dazu Flick 2011: 12ff). D. h. es wurde versucht, Betroffenen eine tragende Rolle in dieser Forschung einzuräumen und sie sowohl in die Erhebung als auch in die Auswertung der generierten Daten einzubinden. In einem ersten Schritt fand ein gemeinsamer Projekt-Kick-Off-Workshop mit Selbstvertreter_innen und Klient_innen Sozialer Arbeit statt, in dem zentrale Inhalte der Forschung entwickelt wurden. Auf Grundlage dieser Inputs konnte ein österreichweiter Fragebogen für in der Praxis Sozialer Arbeit tätige Fachkräfte erstellt werden, welcher auch 461 Mal ausgefüllt wurde2.

Parallel zur quantitativen Erhebung wurden zwei Fokusgruppen mit Klient_innen und Selbstvertreter_innen durchgeführt. Insgesamt 13 Teilnehmer_innen erarbeiteten hierbei differenzierte Aussagen zu Inhalt, Grenzen und Verbesserungsmöglichkeiten von Partizipation. Ausgewertet wurden diese Daten mithilfe einer synoptischen Gegenüberstellung der Moderator_innenprotokolle (vgl. dazu Ruddat 2012: 198f). Am Social Work Science Day der Fachhochschule St. Pölten im Mai 2015 konnten dem Klient_innenbeirat der Fachhochschule St. Pölten dann bereits erste Ergebnisse für das Bundesland Niederösterreich präsentiert und diskutiert werden.

3. Ergebnisse

Die nachfolgend dargestellten Ergebnisse stellen, wie eingangs angeführt, ein Zwischenprodukt dieses Forschungsprojekts dar. In diesem Sinne sind Leser_innen dazu aufgefordert, einzelne Punkte mit der eigenen praktischen Arbeit abzugleichen und gleichzeitig kritisch zu hinterfragen.

Zur Gliederung der Ergebnisse: In einem ersten Schritt werden grundsätzliche Fragen, wie bspw. das Verständnis von Partizipation dargestellt. In einem zweiten Schritt wird dann auf die Rahmenbedingungen von Klient_innenpartizipation eingegangen und im letzten Abschnitt der Fokus auf die Klient_innen selbst gelegt. Für das Verständnis der Ergebnisse vorab noch eine Merkmalsbeschreibung aus der Fragebogenerhebung: Durch die Abfrage des jeweiligen Praxisfeldes der Sozialen Arbeit konnten aus den 461 ausgefüllten Fragebögen die folgenden vier Dominantesten gefiltert werden: Am stärksten vertreten war das Praxisfeld Kinder, Jugendliche und Familie mit einem Anteil von 26%, darauf folgte mit 21% der Bereich Gesundheit, mit 16% Bildung und Beruf und mit 10% die Wohnungslosenhilfe. Der Rest verteilt sich auf die Sektoren alte Menschen, Justizbereich, Migration/Integration, Existenzsicherung, Gemeinwesenarbeit, Gender und betriebliche Sozialarbeit.

3.1 Was ist Partizipation?

Abbildung 1: Stufen der Partizipation der Gesundheitsförderung nach Wright/Block/Unger 2007 (Netzwerk Gesunde Kita Brandenburg o.J.)

Mithilfe des Stufenmodells nach Wright, Block und Unger (2007) wurde unter den Fachkräften ihr persönliches Verständnis von Partizipation in der Sozialen Arbeit ermittelt. Es zeigte sich, dass die beiden höchsten Grade an Partizipation „Selbstorganisation“ und „Entscheidungsmacht übertragen“ mit 11% und 13% der Stimmen die geringsten Nennungen aufweisen. Gleichzeitig entspricht auch „Informieren“, die niedrigste Stufe von Partizipation, mit 11% nicht dem Verständnis der Fachkräfte. „Mitbestimmung zulassen“ weist hingegen mit 18% die häufigsten Nennungen auf. Sowohl von Praktiker_innen als auch von Klient_innen wurde darauf hingewiesen, dass das persönliche Verständnis wie auch die Definition von Partizipation variieren würden und daher eine Konkretisierung des Begriffs innerhalb der Organisationen oder eine gesetzliche Verankerung gewünscht werde (vgl. FG1 2015: min. 17:32-18:05, 56:43-59:48).

Die an den Fokusgruppen beteiligten Klient_innen verorten Partizipation am Beispiel obigen Stufenmodells fast durchgängig in den Ebenen „Mitbestimmung“, „Teilweise Entscheidungskompetenz“ sowie „Entscheidungsmacht“ und nennen dazu konkrete Beispiele, wie es dies am besten umzusetzen gilt – z. B. durch die Installierung einer Selbstvertretung (vgl. FG1 2015: min. 25:10-25:23). Sie führen außerdem aus, dass ihrer Erfahrung nach Partizipation derzeit „bei der Stufe Mitreden enden würde“ (FG1 2015: min. 59:49-01:00:00), welche vergleichsweise der Stufe Fünf „Einbeziehen“ entspricht.

Eine weitere sehr klare Trennung wurde von den Klient_innen vorgenommen, indem sie darauf verwiesen, dass selbstbestimmtes Leben nicht in der Definition von Partizipation inkludiert sein solle (vgl. FG1 2015: min. 10:20-11:10). Selbstbestimmtes Leben und Partizipation sollten demnach zwei getrennte und voneinander unabhängig existierende Rechte sein (vgl. FG1 2015: min. 10:20-11:40), wie sie auch bereits in der UN-Konvention für Menschen mit Behinderung gesondert deklariert sind3.

In diesem Zusammenhang wiesen die Teilnehmer_innen der Fokusgruppe auch auf wichtige Rahmenbedingungen für Partizipation hin. So sei der barrierefreie Zugang zu Informationen, Materialen o. ä. unabdingbar, damit die Chance auf Teilhabe auch tatsächlich wahrgenommen werden könne (vgl. FG2 2015: min. 18:44-18:52). Dies impliziere etwa die Vermittlung von Inhalten in leichter Sprache oder auch Gebärdensprache.

Einig waren sich die Diskutant_innen darin, dass Teilhabe und Mitbestimmung in gut funktionierenden Systemen mit bereits etablierten partizipativen Strukturen vermehrt möglich sei (vgl. FG2 2015: Z. 3f, 13-15). Gleichzeitig wurde von einem Teilnehmer betont, dass Entscheidungsmacht und Mitbestimmung stark vom Praxisfeld abhängig seien. Dabei bezog er sich aufgrund eigener Erfahrungen auf den Suchtbereich (Rehabilitation), der seines Erachtens ein strafferes Reglement erfordere als bspw. die Wohnungslosenhilfe (vgl. FG2 2015: Z. 71). Eine weitere Rolle hinsichtlich des Partizipationsgrades spiele außerdem die Dimension der Entscheidungskompetenzen. Mitspracherecht in „trivialen“ Kontexten – wie etwa das Wählen des Arbeitsbereiches in einem Beschäftigungsprojekt – stehe in keinem Verhältnis zur Mitsprache in organisatorischen Fragen – wie das Erstellen der Hausordnung, Sanktionen oder Ähnliches.

„…aber die Frage ist halt immer, um was geht’s. Ob ich jetzt den Gang unten putze oder oben putze, oder ob ich im Garten die Karotten gieße“ (FG2 2015: Z. 65).

3.2 Voraussetzungen von Partizipation

Relevant für die Umsetzung von Teilhabe und Mitbestimmung von Klient_innen in der Praxis sind auch die Rahmenbedingungen, die Mitarbeiter_innen im Feld vorfinden. Mit der Frage nach den Voraussetzungen, welche in der jeweiligen Organisation gegeben sind, sollte ermittelt werden, wie diese institutionellen Begebenheiten mit dem Grad an Partizipation korrelieren. Die statistische Analyse ergab einen signifikanten Zusammenhang, mit dem Ergebnis, dass Klient_innen mehr partizipieren können, je besser die Voraussetzungen in der Organisation erfüllt sind. Ausreichende Zeitressourcen für partizipatives Arbeiten inkl. Zeit für die jeweilige Vor- und Nachbereitung, Transparenz innerhalb der organisationalen Hierarchie, Mitspracherecht der Mitarbeiter_innen in organisationalen Fragen, demokratische Regeln und Förderung von partizipativen Entscheidungen im eigenen Team sind dabei jene Voraussetzungen, die es für gelingende Teilhabe und Zusammenarbeit braucht.

Weiterführend wurden in den Fokusgruppen die beiden Aspekte „demokratische Regeln“ und „Mitspracherecht der Mitarbeiter_innen“ diskutiert. Es zeigte sich, dass die Mitsprache der Fachkräfte über Struktur, interne Abläufe, Informationsfluss usw. in einer Organisation essenziell ist, um in weiterer Folge ein funktionierendes Konzept für Klient_innenpartizipation installieren zu können (vgl. FG1 2015: min. 39:05-39:30).

Außerdem wurde von Seiten der Nutzer_innen vermehrt auf die beschränkten finanziellen Ressourcen der Organisationen hingewiesen, welche Partizipation sowohl für die Fachkräfte als auch für die Klient_innen erschweren würden. Als Beispiel wurde angeführt, dass u. a. viel zu wenige Dolmetscher_innen für gehörlose Menschen zur Verfügung stünden (vgl. FG2 2015: Z. 230/231).

Aber nicht nur strukturelle Rahmenbedingungen haben einen Einfluss auf den Grad an Partizipation. Auch intrinsische Voraussetzungen und Motivation spielen eine große Rolle, wenn es um die konkrete Umsetzung von Klient_innenbeteiligung geht. So wurde in den Fokusgruppen und im Klient_innenbeirat die Haltung bzw. „Grundempathie“ (vgl. KB 2015: Z. 43f) besprochen, die auf Seiten der Fachkräfte wie auf Seiten der Klient_innen gegeben sein müsse, um eine funktionierende Zusammenarbeit sicherzustellen. „Zuhören, respektvoll sein, Dinge ansprechen und aussprechen und Informationen weiter geben“ (KB 2015: Z. 71-74) wurden demnach als die Grundsäulen jeglicher Teilhabe beschrieben. Ebenso die Fähigkeit der Professionist_innen, nicht nur die Klient_innen zu empowern, auszubilden und zu stärken, sondern auch die Bereitschaft, die eigene Macht zu teilen (vgl. KB 2015: Z. 15-17). An „Soft Skills“ werden von den Fachkräften u. a. das Beherrschen leichter Sprache, Einfühlungsvermögen, Begegnung auf Augenhöhe, die Trennung von Privatem und Beruflichem sowie betriebliche Fachkenntnisse (vgl. FP 2014: 7) erwartet.

3.3 Praxis versus Theorie

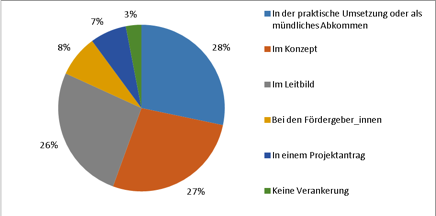

Durch die in den letzten Jahren zunehmende Bedeutung von Partizipation wurden entsprechende Richtlinien vermehrt in verschiedene Organisationspapiere sozialer Einrichtungen aufgenommen. Die in der Praxis am häufigsten vorkommende Verankerung ist jene der praktischen Umsetzung oder in Form eines mündlichen Abkommens (28%), gefolgt von Konzepten (27%) und Leitbildern (26%), in denen partizipatives Arbeiten festgehalten wird. In lediglich 3% der Fälle gibt es keine Verankerung. Abbildung 2 stellt die Verankerung partizipativer Konzepte in Organisationen Sozialer Arbeit dar:

Abbildung 2: Verankerungen von Partizipation (eigene Darstellung)

Sowohl von Klient_innen als auch von Fachkräften Sozialer Arbeit wurde kritisch angemerkt, dass hinsichtlich Teilhabe und Selbstvertretung bundesweit keine entsprechenden bzw. einheitlichen Regelungen gelten. Derzeit liege ausschließlich in Oberösterreich eine entsprechende gesetzliche Verankerung vor4, in Wien gäbe es nur Empfehlungen durch eine großen Dachorganisation5 (vgl. FG1 2015: min. 56:40-57:30), die allerdings – den Diskutant_innen zufolge, in der Praxis eher „beliebig interpretiert“ (FG1 2015: min. 57:29-57:43) werden.

In jenen Organisationen, in denen partizipatives Arbeiten in irgendeiner Form vereinbart wurde, wurde mittels einer weiteren Frage erhoben, inwieweit diese jeweilige theoretische Verankerung partizipativer Konzepte in der Praxis auch wirklich Anwendung findet. Auf einer Skala von eins bis zehn sollten die Fachkräfte daher den Deckungsgrad zwischen Theorie und praktischer Umsetzung bewerten. Die Daten zeigen, dass verankerte Partizipation zu einem Großteil zwischen 70-80% verwirklicht wird. Keine oder eine 100%ige Realisierung kommt hingegen nur in wenigen Fällen vor.

Dass die Praxis nicht immer zur Theorie passt, bestätigen auch die Teilnehmer_innen der Fokusgruppen und des Klient_innenbeirates. Am Beispiel eines neuen Stegs über die Donau in Wien veranschaulichten sie, dass der als barrierefrei ausgewiesene, den Bauordnungen entsprechende neue Übergang (Judith-Deutsch-Steg in 1020 Wien) nicht den Anforderungen von Personen im Rollstuhl oder mit Kinderwägen entspreche (vgl. KB 2015: Z. 44/45). An ihren Ausführungen wurde deutlich, dass sich die Klient_innen zumindest Anhörung oder Einbeziehung in der Planungsphase gewünscht hätten.

„Wenn aber eine Grundempathie dagewesen wäre und man berücksichtigt hätte, wie es denen geht, wenn sie es ausprobiert hätten, wäre es wahrscheinlich ganz anders geworden“ (KB 2015: Z. 45-47).

Diese in vielen Bereichen stattfindende Alibi-mäßige Umsetzung des Partizipationsgedankens (vgl. FG1 2015: min. 17:38-18:31) bzw. der UN-Konvention für Menschen mit Behinderung führe bei Klient_innen zu erhöhtem Frust und Resignation (vgl. FG2 2015: Z. 36). Dies gelte ebenso für die Zusammenarbeit mit Fachkräften. Mehrfach vorgebrachte, jedoch stets ignorierte Anliegen würden letztendlich „Gift für die Gemeinschaft sein“ (FG2 2015: Z. 40). Überdies hat die statistische Auswertung ergeben, dass eine Verankerung partizipativer Konzepte in schriftlicher oder teilweise auch mündlicher Form zu einer deutlich verbesserten Teilhabemöglichkeit der Betroffenen führt.

3.4 Partizipation – was bringt’s?

Dennoch werden die positiven Aspekte einer partizipativen Haltung von der Praxis anerkannt, welche in den Auswertungsergebnissen eine durchwegs gleichmäßig prozentuelle Verteilung ergaben. Bspw. zählen die wachsende Verbindlichkeit gegenüber Entscheidungen (17%) und die Verantwortungsübertragung an Klient_innen (17%) zu den am häufigsten genannten Vorteilen. Aber auch die Förderung von Engagement der Klient_innen (15%) und ihre durch die Teilhabe verbesserte Lebensqualität (13%) sowie die Stärkung eines demokratischen Grundgedankens (11%) und der erhöhte Grad an Integration (9%) zählen zu den Vorteilen, die Partizipation mit sich bringt. In diese Kategorien lassen sich auch die gesammelten qualitativen Aussagen einordnen. So findet sich etwa „erhöhtes Engagement“ in den Ausführungen einer Professionist_in, die von den Schulungen für Selbstvertreter_innen bei der Caritas berichtet. Sie nehme demnach sehr wohl Veränderungen bei den Klient_innen wahr, da diese beginnen würden, Systeme, Regeln, Hausordnungen usw. aktiv zu hinterfragen. Für sie stelle diese Form der Wissensweitergabe eine Art von Empowerment dar, die anschlussfähig sei (vgl. KB 2015: Z. 1-7).

Zum „erhöhten Grad an Integration“ berichtete eine Klientin mit Psychiatrie-Erfahrung von einem Gespräch mit einem Psychiater, der vor der Entlassung aus dem Krankenhaus den Patient_innen ihre Krankengeschichte aushändige und gemeinsam mit ihnen bespreche (vgl. KB 2015: Z. 28-30). Das Machtverhältnis Arzt/Ärztin-Patient_in bzw. der vorhandene Wissensvorteil des medizinischen Personals werden in diesem Fall aktiv, als eine Art Bringschuld, an die Patient_innen weiter gegeben.

Zusätzlich wurde noch ein weiterer wichtiger Vorteil von den Diskutant_innen angesprochen: Partizipatives Arbeiten würde „Barrieren in den Köpfen aufheben“ (FG1 2015: min. 25:38-25:40) und somit zur Entstigmatisierung beitragen (vgl. FG1 2015: min. 25:38-25:41).

Eine weitere Fragestellung in der quantitativen Erhebung konzentrierte sich auf etwaige Veränderungen nach der Implementierung eines Partizipationskonzeptes (o. ä.). Als eindeutige Vorteile wurden gesehen, dass Klient_innen von der Selbstermächtigung und vom Angebot (je 83% Zustimmung) profitierten und sich das Klima (79%) deutlich besserte. Hingegen konstatierten die Fachkräfte, dass dafür mehr Zeitressourcen (71%) investiert werden müssen, da bspw. Entscheidungsfindungsprozesse länger dauern würden (62%).

3.5 Partizipation und ihre Herausforderungen

Wie weiter oben bereits dargestellt, werden Klient_innen Teilhabemöglichkeiten vermehrt in jenen Organisationen zuteil, in denen Partizipation in irgendeiner Form verankert wurde. Dies bedarf jedoch einer guten Vorbereitung sowie einer strukturierten Umsetzung mit entsprechend bereitgestellten Ressourcen zur Deckung der Bedürfnisse von Klient_innen, Fachkräften sowie relevanten Umwelten. Dass mit der Förderung von Partizipation auch Herausforderungen zu bewältigen sind, ist unumstritten. Daher werden im nächsten Absatz die Grenzen von Beteiligung dargestellt.

3.5.1 (Mangelndes) Interesse der Klient_innen?!

Die Auswertung der quantitativen Erhebung ergab, dass Fachkräfte vor allem das mangelnde Interesse von Klient_innen mit 21%, gefolgt von psychischen (17%), kognitiven (15%), sowie kommunikativen (12%) Einschränkungen als größte Hürde empfinden. Statistisch gesehen findet sich hier allerdings kein Zusammenhang mit dem erhobenen Grad an Partizipation.

Im Klient_innenbeirat wurde dies gemeinsam diskutiert, wobei insbesondere der hohe Prozentsatz des Punktes „mangelndes Interesse“ als „erschreckend“ wahrgenommen wurde. Es sei eher auf fehlende Informationen von Seiten der Fachkräfte zurückzuführen, dass Klient_innen ihr Recht auf Beteiligung nicht oder nur unzureichend in Anspruch nehmen (vgl. KB 2015: Z. 10-16). Eine Diskussionsteilnehmerin beschreibt die Situation folgendermaßen:

„Es ist so, wie es ist und ich kenne nichts anderes“ (KB 2015: Z. 8).

Erst der dargelegte Rahmen an Möglichkeiten und Chancen würde demnach auch zu mehr Interesse führen. Das Gleiche gelte auch für Personen, die Mitbestimmung „verlernt“ haben und erst wieder zur aktiven Teilnahme an Entscheidungsprozessen befähigt werden müssen (vgl. FG1 2015: min. 01:00:40-01:00:46).

So war z. B. einer Diskussionsteilnehmerin nicht bewusst, dass sie um Einsicht in ihre Krankengeschichte hätte bitten können. Sie berichtete, ihr Anliegen letztendlich an das Pflegepersonal herangetragen und infolgedessen Auskunft erhalten zu haben. Für die Fachkräfte sei demnach eindeutig klar gewesen, dass Patient_innen ein Recht auf Akteneinsicht haben. Ein konkreter Hinweis auf die Möglichkeit, die Krankenakte einzusehen, sei nach Aussagen der Klientin allerdings ausgeblieben (vgl. KB 2015: Z. 10-15). Der Appell und die Kritik, die darauf folgten, sind sehr deutlich:

„Partizipation ist nur dann möglich, wenn sie die Institution anbietet […].Teilen die Fachleute ihr Wissen mit den Betroffenen? Die machen Zusatzausbildungen, Weiterbildung, Supervision, ich als Betroffene hab‘ Therapie gehabt“ (KB 2015: Z. 15-19).

In Bezug auf psychische Einschränkungen von Klient_innen legen die Diskussionsteilnehmer_innen zuerst dar, dass es sich ihrer Erfahrung nach um eine Gruppe handle, welche wenig Gehör rund um das Thema „Partizipation“ finde (vgl. FG1 2015: min. 23:38-24:20). Eingehend auf die Problematik, die sich vor allem Personen mit einer Suchterkrankung stellt, berichteten zwei Teilnehmer, dass sie sich am Anfang ihres Entzuges nicht in der Lage fühlten, sich an Teilhabeprozessen zu beteiligen. Für sie sei es jedoch als gutes Zeichen zu werten, wenn sich Interesse für Mitbestimmung einstelle bzw. damit begonnen werde, die Rahmenbedingungen, Regelungen usw. zu hinterfragen. Erst in dieser Phase sei für sie Klient_innenpartizipation möglich (vgl. FG2 2015: Z. 264-267).

Wie lassen sich diese Daten nun interpretieren? Der nicht bestehende statistische Zusammenhang zwischen dem vorhandenen Grad an Partizipation und von Fachkräften als Hindernissen wahrgenommenen persönlichen Einschränkungen von Klient_innen ergibt insofern einen interessanten Anhaltspunkt, als dass psychische, soziale, physische, kognitive und ökonomische Einschränkungen zwar eine Rolle spielen, jedoch keine hinreichende Begründung dafür darstellen, gelingende Klient_innen-Partizipation umzusetzen. In welcher Form und welche Einschränkungen Partizipationsmöglichkeiten minimieren und wie dem am wirksamsten gegengesteuert werden kann, sollte folglich mit im Zentrum weiterer qualitativer Forschung stehen.

3.5.2 (Fehlende) organisationale Rahmenbedingungen?!

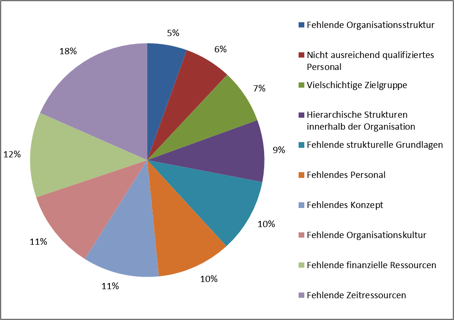

In einer weiteren Frage wurden jene Hindernisse erhoben, die Fachkräfte in ihrer täglichen Arbeit wahrnehmen und welche in Abbildung 3 dargestellt sind:

Abbildung 3: Organisationale Hindernisse (eigene Darstellung)

Im Rahmen der quantitativen Erhebung konnte lediglich bei den Variablen „Fehlendes Konzept“, „Fehlende Organisationsstruktur“, „Fehlende Organisationskultur“ und „Hierarchische Strukturen innerhalb der Organisation“ ein tendenzieller Zusammenhang mit dem Grad an Partizipation festgestellt werden. Alle anderen Faktoren nehmen, nach statistischer Auswertung, keinen Einfluss auf die Teilhabemöglichkeiten. Auch dieses Ergebnis muss nun in einem nächsten Auswertungsschritt im Kontext der sozialarbeiterischen Praxis weiter interpretiert werden. Von Seiten der Klient_innen nahm vor allem die „fehlende Organisationskultur“ einen prominenten Stellenwert in der Diskussion ein, wobei hier insbesondere auf die Work-Attitude der Fachkräfte, die keine partizipativen Arbeitsansätze zulassen würde, eingegangen wurde. Einen möglichen Lösungsansatz sehen die Diskussionsteilnehmer_innen hier in einem weitestgehend altersheterogenen Team, was darauf hinweist, dass partizipative Arbeitsansätze auch als Generationenfrage gesehen werden. (vgl. FG1 2015: min. 01:19:05-01:19:19).

Der zweite Faktor, welcher einen statistischen Zusammenhang mit dem Grad an Partizipation aufweist und ebenfalls in einer Klient_innengruppe besprochen wurde, ist jener des fehlenden Konzepts. Ein Klient benennt diesen Zustand in seiner Organisation folgendermaßen:

Es ist so, dass „dort Partizipation de facto scheitern muss. Und wenn, dann würde es in einem heillosen Chaos enden. Und ich fürchte, das dürfte ein generelles Phänomen sein in der ganzen Causa nach dem Prinzip ‚viele Köche verderben den Brei‘“ (FG1 2015: min. 01:27:14-01:27:39).

In diesem Fall gäbe es zwar oftmals das Bemühen um eine aktive Klient_inneneinbindung, es würde aber meistens bei einem Versuch bleiben (vgl. FG1 2015: min. 01:26:10-01:27:10). Positiv formuliert nehmen Fachkräfte demnach sehr wohl einen Bedarf wahr, den es zu decken gilt, sehen sich aber gleichzeitig mit der Herausforderung konfrontiert ihre Kräfte hierfür zu bündeln und in strukturierte Bahnen zu lenken.

3.6 Selbstvertreter_innen

Da in verschiedenen Bereichen Sozialer Arbeit zunehmend auch Selbstvertreter_innen bzw. Interessensvertreter_innen auf verschiedenen Ebenen aktiv sind, wurde im Fragebogen abgefragt, ob und in welchen Funktionen in der jeweiligen Einrichtung Interessensvertretung ausgeübt wird. Die Auszählung hierfür ergab, dass Selbstvertreter_innen am häufigsten in der Peer-Beratung eingesetzt (30%) werden. Die zweitwichtigste Funktion betrifft die Vernetzung mit anderen Selbstvertreter_innen (26%), danach folgt die Teilnahme an Teamsitzungen (20%). Positionen auf der Leitungsebene oder der Geschäftsführung werden hingegen selten besetzt. Zusätzlich zu dieser Frage interessierte weiterführend, welche Unterstützung diesen Selbstvertreter_innen zuteil wird. Es zeigte sich, dass alle Selbstvertreter_innen in irgendeiner Form Hilfestellungen erfahren. In erster Linie handelt es sich dabei um Hilfe in administrativen Belangen sowie um internen, regelmäßigen Austausch mit professionellen Helfer_innen. Externer Austausch mit Professionist_innen findet hingegen seltener statt. Jedoch haben die Klient_innen mit Vertretungsfunktion die Möglichkeit, sich mit Selbstvertreter_innen aus anderen Einrichtungen oder Zweigstellen zu vernetzen. Im Hinblick auf Weiterbildungen werden diese vorwiegend intern vorgenommen, externe Fortbildungen werden wenig angeboten.

In den Gruppendiskussionen mit Klient_innen Sozialer Arbeit wurden ebenfalls verschiedene Variationen der Einbindung, Fort- und Weiterbildung angesprochen. Ein Teilnehmer berichtete in diesem Kontext von seiner Tätigkeit im Vorstand, somit in der höchst möglichen Position einer Organisation. Seines Erachtens herrschen dort Ängste vor der Tätigkeit der Selbstvertreter_innen vor, sodass eine Arbeit auf Augenhöhe noch nicht funktioniere (vgl. FG1 2015: min. 01:02:47-01:02:55) insbesondere dann, wenn „das Ziel [des Vorstandes] ist, eine Klient_innenvertretung nach eigenem Schnittmuster zu haben“ (FG1 2015: min. 01:04:32-01:04:36). Hingegen führten die an der Diskussion beteiligten gehörlosen Personen an, dass Selbstbestimmung im Gehörlosenverband sehr gut funktioniere. Es gebe zwar einerseits eine Obfrau/einen Obmann in den Verbänden, die die Entscheidungen treffen und darüber hinaus genaue Strukturen sowie Anweisungen für die Aufgabenverteilung. Andererseits erfolge die Mitarbeit und deren Umfang jedoch ausschließlich auf freiwilliger Basis – d. h. das Mitbestimmungsrecht sei allen Mitgliedern und Mitarbeiter_innen vorbehalten und beziehe sich sowohl auf gehörlose als auch auf hörende Mitglieder bzw. Mitarbeiter_innen (vgl. FG2 2015: Z. 107-109).

Zusätzlich zu der Frage nach der Selbstvertretung und ihren Aufgaben wurde die Hypothese überprüft, ob der Grad an Partizipation in jenen Organisationen höher ist, in denen auch Selbst- bzw. Interessensvertreter_innen tätig sind. Die statistische Auswertung zeigt, dass ein nachweisbarer Zusammenhang zwischen diesen beiden Komponenten besteht. Da außerdem eine positive Korrelation festgestellt werden konnte, kann der Schluss gezogen werden, dass der Grad an Partizipation ansteigt, sobald eine Selbst- bzw. Interessensvertretung in einer Organisation installiert wurde. Ein Teilnehmer der Fokusgruppe merkte allerdings an, dass es eine lange Vorlaufzeit benötige, um diese Form der Partizipation zu ermöglichen (vgl. FG1 2015: min. 01:02:15).

4. Schlussbemerkungen

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, handelt es sich bei diesem Artikel um eine Zwischenpräsentation zur umfangreichen Thematik von Klient_innenpartizipation in der Sozialen Arbeit in Österreich. Um dem Anspruch einer partizipativen Forschung weiter gerecht zu werden, werden die bisherigen Ergebnisse in einem nächsten Schritt an Klient_innen und Organisationen rückgespielt, mit ihnen interpretiert und mit bereits vorhandenen Theoriesträngen verknüpft. Nur so können profunde Verbesserungsvorschläge bzw. die Ausformung zu innovativen Konzepten von Betroffenenbeteiligung möglich werden. Vorerst gilt es, besonders in Hinblick auf die oben genannten Herausforderungen bezüglich der Rahmenbedingungen und der von Fachkräften als maßgebliches Hindernis wahrgenommenen Einschränkungen bei Klient_innen, zu eruieren, wie dies in Bezug auf die sozialarbeiterische Praxis zu deuten ist. Welche Bedeutung und gleichzeitige Konsequenzen ergeben sich bspw. aus dem Ergebnis, dass die als „hemmend“ wahrgenommenen Rahmenbedingungen keinen inhärenten Einfluss auf den Grad der Partizipation haben? Welche Faktoren sind ausschlaggebend für einen hohen Grad an gelebter Partizipation? Wie wirken sich vorhandene Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Klient_innen und Helfer_innen auf die Beteiligungsstrukturen aus? Klient_innen betonten in diesem Zusammenhang etwa, aus Sorge, den Wohn- oder Therapieplatz verlieren zu können, Kritik nicht zu äußern (vgl. FG2 2015: Z. 326-328). Diese und weitere Fragen gilt es daher im weiteren Projektverlauf und in Folgeprojekten zu beantworten.

4.1 Anregungen zu weiterer Forschung und Verbesserungsvorschläge

Notwendig sind zudem weitere Projekte, die vor allem Fragen zu Macht und Abhängigkeit, die im Prozess von Klient_innenbeteiligung eine große Rolle spielen, nachgehen. Etwa nach dem Beitrag, den „Empowerment“ leisten kann oder wie mit der Divergenz in der Einstellung/Haltung/Meinung zwischen allen Fallbeteiligten umzugehen ist. Diese Aspekte wurden auch von den Fachkräften aufgegriffen, die im Kommentarteil des Fragebogens darauf hinweisen, dass die Akzeptanz von partizipativen Ansätzen bei Kolleg_innen, Angehörigen usw. gestärkt werden sollte.

Von Seiten der Klient_innen wurden hingegen mehr Fortbildungsangebote bzw. Sensibilisierungen für Fachkräfte gefordert, um den Diskurs zum Thema „Klient_innenpartizipation und Selbstvertretung“ zu fördern. Und das nicht nur in der praktischen Arbeit selbst, sondern auch im Bereich der Forschung und Ausbildung zum Thema „User Involvement“ (FG1 2015: min. 01:17:35-01:18:18). Besonders das ressourcen- und fähigkeitsorientierte Arbeiten der Praktiker_innen Sozialer Arbeit war den Diskussionsteilnehmer_innen dabei ein Anliegen (vgl. FG1 2015: min. 01:41:24-01:41:52).

In Punkto „Selbstvertretung“ kam von Betroffenen der Wunsch nach vermehrtem Aufbau und Stärkung der bestehenden Strukturen. Dies beinhalte, nach Ansicht der Klient_innen, die Chance, das sozialarbeiterische Tun bzw. das Konzept einer Einrichtung einer Evaluierung zuzuführen und etwaige neue Projekte unter das Monitoring von Betroffenen zu stellen (vgl. FG1 2015: min. 22:05-22:11)

Eine generell wichtige Anmerkung kam zur Thematik der gesellschaftlichen und politischen Teilhabe als einem Teil von Inklusion. Barrierefreiheit (akustische Ampeln, visuelle Anzeigen im öffentlichen Verkehr für Gehörlose, das Recht auf Unterricht in der Muttersprache usw.) war dabei die zentrale Forderung (vgl. FG2 2015: Z. 278-285, FP2 2014: 5) zur Verbesserung gesellschaftlicher Teilhabe, die als relevanter Kontext jegliche Art der Beteiligung beeinflusst.

Verweise

1 Das Projekt wurde von den Autorinnen unter Begleitung von FH-Prof.in Mag.a Dr.in Michaela Moser und FH-Prof.in Mag.a Dr.in Monika Vyslouzil umgesetzt.

2 Die Befragung wurde über ein Online-Tool mittels digitalem Fragebogen durchgeführt. Der Link dazu konnte über verschiedene Verteiler an nahezu 2500 Adressen per E-Mail verschickt werden (systematische Auswahl aus dem Register amtsbekannter Einrichtungen auf der Plattform „Österreich Sozial“ des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz; Einladung an alle Sozialarbeitsstudiengänge in Österreich; Verwendung zusätzlicher eigener Kontaktlisten, Verteilung von schriftlichen Einladungen auf diversen Großveranstaltungen).

3 Dabei wurde augenscheinlich die im Stufenmodell angeführte „Selbstorganisation“ mit „Selbstbestimmt Leben“ gleichgesetzt und nicht als Organisationsform identifiziert. Eine mögliche Erklärung dafür kann in dem geringen bzw. nur in gewissen Sektoren vorhandenen Bekanntheitsgrad des Terminus „Selbstorganisation“ liegen.

4 Referiert wurde dabei auf das – jedoch nur für einige Sektoren zutreffende – Oberösterreichische Chancengleichheitsgesetz (vgl. Land Oberösterreich o.J.)

5 Gemeint waren hier die Förderrichtlinien des Fonds Soziales Wien (FSW)

Literatur

Ebermann, Erwin (2010): Grundlagen statistischer Auswertung – von der Fragestellung zur statistischen Analyse, Institut für Kultur- und Sozialanthropologie, http://www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/quantitative/quantitative-titel.html (02.08.2015).

Flick, Uwe (2011): Triangulation. Eine Einführung. 3., aktualisierte Auflage, Wiesbaden.

Land Oberösterreich (o.J.) Oö. Chancengleichheitsgesetz. https://www.land-oberoesterreich.gv.at/39501.htm (27.9.2015).

Netzwerk Gesunde Kita Brandenburg (o.J.): Gleichberechtigte Zusammenarbeit zwischen Projekt, Zielgruppe und Geldgebern. http://www.gesunde-kita.net/Partizipative-Qualitaetsentwicklung.466.0.html (27.9.2015).

Ruddat, Michael (2012): Auswertung von Fokusgruppen mittels Zusammenfassung zentraler Diskussionsaspekte. In: Schulz, Marlen / Mack, Birgit / Renn, Ortin (Hg.): Fokusgruppen in der empirischen Sozialwissenschaft. Von der Konzeption bis zur Auswertung, Wiesbaden, 195-206.

Wright, M.T. / Block, M. / Unger, H. v. (2007): Stufen der Partizipation in der Gesundheitsförderung: Ein Modell zur Beurteilung von Beteiligung. In: Infodienst für Gesundheitsförderung, 3, S. 4-5.

Daten

FG1: Fokusgruppe 1, geführt mit Klient_innen Sozialer Arbeit am 11.06.2015, Audiodatei.

FG2: Fokusgruppe 2, geführt mit Klient_innen Sozialer Arbeit am 10.07.2015, Audiodatei & Transkript.

KB: Diskussion, geführt mit dem Klient_innenbeirat der FH St. Pölten am 21.05.2015, Transkript.

FP: Fotoprotokoll, aufgenommen beim 4. Klient_innenbeirat der FH St. Pölten am 27.10.2014

FP2: Fotoprotokoll, aufgenommen beim 3. Klient_innenbeirat der FH St. Pölten am 02.04.2014

Über die Autorinnen

Sonja Faltin, MA

|

|

Michaela Huber, BA

|