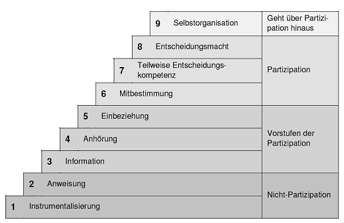

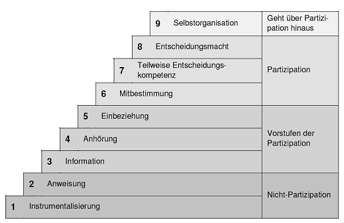

Abbildung 1: Stufenmodell der Partizipation (Wright et al. 2010: 42, zit. in Unger 2012: o. S.)

soziales_kapital

wissenschaftliches journal österreichischer fachhochschul-studiengänge soziale arbeit

Nr. 15 (2016) / Rubrik "Thema" / Standort Salzburg

Printversion: http://www.soziales-kapital.at/index.php/sozialeskapital/article/viewFile/438/796.pdf

Eva Neußl-Duscher:

Der vorliegende Artikel basiert auf der Masterarbeit „Die Bedeutung transkultureller Gemeinschaftsgärten für die gesellschaftliche Integration von Menschen mit Migrationshintergrund“ von Mag. Eva Neußl-Duscher, M.A., betreut von Mag. Mag (FH) Heiko Berner, eingereicht am Studiengang Innovationsentwicklung im Social-Profit Sektor an der FH Salzburg, 2014.

1. Einleitung

Der Diskurs um Migration und Integration bewegt gerade in den letzten Monaten aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation in Europa die breite Öffentlichkeit. Große Uneinigkeit herrscht dabei bezüglich der Sichtweise gegenüber Menschen mit Migrationshintergrund, aber auch hinsichtlich der Frage, ob Integration überhaupt die Antwort auf Einwanderung sein soll. Während Teile der Bevölkerung in Österreich eine Willkommenskultur leben und die Hilfsbereitschaft groß ist, werden andererseits Menschen mit Migrationshintergrund kollektiv problematisiert. In jedem Fall sind Politik und Gesellschaft aufgerufen, adäquate Konzepte und Maßnahmen zu entwickeln, die ein konstruktives soziales Miteinander ermöglichen.

Integrationsprojekte, aber auch private Initiativen setzen an unterschiedlichen Ebenen an, mit dem Ziel, die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund zu fördern. So haben etwa sogenannte interkulturelle Gemeinschaftsgärten das Ziel, durch die gemeinsame Tätigkeit des Gärtnerns zur Integration beizutragen. Es handelt sich dabei um Gärten im öffentlichen und halb-öffentlichen Raum, die von einer Gruppe von Menschen mit oder ohne Migrationsgeschichte gemeinsam betrieben und bewirtschaftet werden (vgl. Gartenpolylog o.J.). Inwieweit der Salzburger „Stadtteilgarten Itzling – zum selber pflanzen“ einen Beitrag zur gesellschaftlichen Integration von Menschen mit Migrationshintergrund leistet, wird im vorliegenden Artikel untersucht.

Das Forschungsdesign kombinierte quantitative und qualitative Methoden. So wurde eine rein quantitative Auswertung des anonymisierten Datenmaterials der GärtnerInnen vorgenommen, um einen Überblick über die im Garten tätigen AkteurInnen und ihre demografische Struktur zu gewinnen. Die qualitativen Forschungsmethoden umfassten eine teilnehmende Beobachtung im Garten über einige Monate hinweg sowie insgesamt neun Leitfadeninterviews mit GärtnerInnen und ProjektleiterInnen. Es wurden sechs GärtnerInnen, die Projektleiterin des Stadtteilgartens Itzling und zwei ProjektkoordinatorInnen anderer Gemeinschaftsgärten („Pflanzerei“ in Schallmoos, Salzburg-Stadt und „Christines Bunter Garten“ in Happing, Rosenheim) befragt. Die Befragung dieser beiden Personen aus den anderen Gärten diente dem Zweck, ein breiteres Verständnis für Gemeinschaftsgärten im Allgemeinen zu entwickeln und die Forschungsergebnisse aus dem Stadtteilgarten Itzling besser einordnen zu können.

Um die Wirkung des Gemeinschaftsgartens im Hinblick auf Integration feststellen zu können, wurde zunächst der Integrationsbegriff diskutiert und eine eigene kritisch-reflexive Definition von Integration bzw. Inklusion entwickelt. Dieses Integrationsverständnis, das auf den wesentlichen Elementen von Inklusion und Partizipation aufbaut, bildet gemeinsam mit der Sozialraumtheorie von Pierre Bourdieu und dem Konzept der kollektiven Zugehörigkeiten von Arnd-Michael Nohl die theoretische Rahmung sowie den Analyseraster für die Forschungsarbeit.

1.1 Der Stadtteilgarten Itzling – zum selber pflanzen

Der Gemeinschaftsgarten im Salzburger Stadtteil Itzling ist ein Projekt im Rahmen der Stadtteil-Kulturarbeit ABZ Itzling der Katholischen Aktion Salzburg und bezeichnet sich selbst als interkultureller Garten (vgl. ABZ – Haus der Möglichkeiten o.J.a). Der Stadtteilgarten hat das Ziel, die Menschen dabei zu unterstützen, Bezüge und Beziehungen untereinander herzustellen. Gärtnerisches Wissen soll ausgetauscht werden und Bekanntschaften und Kontakte sollen entstehen. Das gemeinsame Thema des Gartens „fördert Dialoge und gelebte Integration – anstatt verordneter Assimilation.“ (ABZ – Haus der Möglichkeiten o.J.c) Der Itzlinger Garten gibt als Ziel auch „Inklusion“ an (vgl. ABZ – Haus der Möglichkeiten o.J.a). Die zentrale Forschungsperspektive wird daher vom Begriff der Inklusion umrahmt, der mit dem Begriff der Integration, der in der öffentlichen Debatte dominiert, kontrastiert wird.

Im Garten sind über 30 Menschen aus dem Stadtteil Itzling oder der näheren Umgebung, die selbst keinen Garten haben, in Einzel- und Gemeinschaftsbeeten gärtnerisch tätig (vgl. Gartenpolylog o.J., ABZ – Haus der Möglichkeiten o.J.a). Die Lebensentwürfe, sozialen Milieus, Altersgruppen und ethnisch-kulturellen Hintergründe der GärtnerInnen sind vielfältig, was von den InitiatorInnen als zusätzlicher Pluspunkt verstanden wird (vgl. ABZ – Haus der Möglichkeiten 2008).

2. Begrifflichkeiten

2.1 Migration und Menschen mit Migrationshintergrund

Als Migration wird üblicherweise die Wanderung von einem Herkunftsland A in ein Zielland B verstanden (vgl. Perchinig 2010: 3 f.), wobei die Dauer des Wohnortswechsels mindestens ein Jahr betragen muss, damit gemäß UNO von Migration gesprochen werden kann (vgl. Han 2010: 6). Oswald (2007) fasst den Begriff weiter als nur eine Ortsveränderung von A nach B und definiert Migration als „Prozess der räumlichen Versetzung des Lebensmittelpunktes (…) an einen Ort, der mit der Erfahrung sozialer, politischer, und/oder kultureller Grenzen einhergeht.“ (Oswald 2007: 13) Diese Definition meint nicht nur die Wanderung zwischen nationalstaatlichen Grenzen, sondern auch andere räumliche Grenzen wie Sprach- und Wissensräume und kulturell-ethnische Grenzen (vgl. ebd.: 14). Zum Lebensmittelpunkt zählt Oswald (ebd.: 15) die fünf Bereiche Wohnung, Familie, Arbeit/Einkommen, soziales Netz, kulturelle und politische Orientierungen.

Menschen mit Migrationshintergrund sind laut Statistik Austria (2012: 22) „alle Personen, deren Eltern im Ausland geboren sind, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit.“ Dazu gehören die erste MigrantInnengeneration, die selbst im Ausland geboren ist, sowie die zweite MigrantInnengeneration, deren Eltern im Ausland geboren ist (vgl. Statistik Austria 2012: 22f).

MigrantInnen sind keine homogene Gruppe – es gibt nicht den/die MigrantIn, denn die Gründe für Migration sind vielfältig (vgl. Schönig 2008: 149f). Folgende Motive für Migration werden vom Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft (2010: 1) genannt: Krieg, Umweltkatastrophen, Hungersnöte, politische oder religiöse Verfolgung, die Suche nach besseren Lebensbedingungen, aber auch Studium, Spracherwerb sowie die Nutzung von Karrierechancen und beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten.

2.2 Interkulturalität und Transkulturalität

Gemeinschaftsgärten mit dem Ziel der Integration bzw. Inklusion von Menschen mit Migrationshintergrund bezeichnen sich selbst meist als „interkulturelle“ Gärten. Der Begriff der „Interkulturalität“ betrachtet die Verhältnisse zwischen Gesellschaften und geht daher von kulturellen Grenzen aus (vgl. Tielking/Fietz 2013: 78). Interkulturelles Handeln bedeutet, die Pluralität der Kultur anzuerkennen, und die Vielfalt der Gesellschaft wird als Ressource wahrgenommen. Doch gerade diese Betonung der kulturellen Besonderheiten kann zu einer Einteilung der Menschen nach Religion oder Zivilisationen in bestimmte Gruppen führen, wodurch wiederum Exklusion begünstigt werden kann (vgl. ebd.).

„Transkulturalität“ hingegen distanziert sich von einer eindeutigen Zuordnung der Menschen zu Kulturen und geht von einer Durchmischung und Verschmelzung der Kulturen aus (vgl. Welsch 1995). Dem liegt ein Kulturverständnis zugrunde, das Kulturen nicht als homogene Entitäten versteht, sondern das die vielschichtigen und ambivalenten kulturellen Hintergründe der Menschen anerkennt (vgl. Tielking/Fietz 2013: 78).

Da die zentrale Analyseperspektive der vorliegenden Studie im Inklusionskonzept liegt, erscheint der Begriff „transkulturell“ und „Transkulturalität“ für Gemeinschaftsgärten mit der Zielsetzung der Integration/Inklusion eher angebracht, denn wie unten beschrieben geht es auch bei Inklusion nicht um das Trennende, sondern das Gemeinsame.

3. Theoretische Rahmung

3.1 Diskussion des Begriffes „Integration“

Es gibt keine allgemeingültige Definition des Begriffes „Integration“. Die große Unklarheit und hohe Komplexität des Begriffes erschwert die politische Debatte darüber, wie mit Einwanderung umgegangen werden soll. Perchinig (2010: 8) bezeichnet Integration als „Containerbegriff“, der alles Mögliche und Unmögliche beinhalten kann, jedoch nichts zur Erkenntnis beiträgt. Geißler (2004) betont, dass sich der Integrationsbegriff „gleichzeitig auf den Prozess und den Zustand der Eingliederung als Ergebnis dieses Prozesses, meist aber auch noch auf das erwünschte Ziel, den erwünschten Endzustand der Eingliederung“ (Geißler 2004: 287) in die Gesellschaft bezieht.

Je nach Interessenslage und politischer Richtung stehen im Diskurs um die Integration andere Aspekte im Vordergrund (vgl. Perchinig 2010: 7), die sich auf dem weiten Spektrum zwischen Assimilation und kulturellem Pluralismus bewegen (vgl. Geißler 2004: 287).

Im Folgenden werden zentrale Integrationskonzepte in Kürze dargestellt:

3.1.1 Ebenen der Integration

Im Integrationsdiskurs ist meist von der Ebene der „Sozialintegration“ die Rede, die sich auf die individuellen AkteurInnen und ihre Einbindung in ein soziales System (Gesellschaft) bezieht (vgl. Esser 2001a: 1, Lockwood 1970).

„Systemintegration“ hingegen bezeichnet den Zusammenhalt eines sozialen Systems als Ganzes (vgl. Esser 2001a: 1, Esser 2001b: 3).

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Ebene des Individuums, also mit der Sozialintegration.

Im Bereich der Sozialintegration unterscheidet Geißler (2004: 288) die beiden Dimensionen Sozialstruktur und Sozialkultur. Zur sozialstrukturellen Integration gehören die sechs Bereiche „rechtliche Integration, politische Integration, Bildungsintegration, Arbeitsweltintegration, materielle Integration und institutionelle Integration.“ (ebd.)

Sozialkulturelle Integration ist die Eingliederung in die „differenzierte Vielfalt der Kultur und sozialen Beziehungen.“ (ebd.) Das inkludiert beispielsweise Werte, Kulturfertigkeiten wie Sprache, Bräuche etc.

3.1.2 Integration als Assimilation

Hartmut Esser geht davon aus, dass Integration nur als Assimilation möglich ist (vgl. Geißler 2004: 290), das heißt die Anpassung der ImmigrantInnen an die Aufnahmegesellschaft, wobei die Verbundenheit mit der Herkunftskultur als vorübergehend angesehen (vgl. Berner 2013: 1) und eigene kulturelle, religiöse und ethnische Identitäten aufgegeben werden (vgl. Schröer 2013: 250).

Im deutschsprachigen Raum besteht heute ein Verständnis von Integration, dessen Ursprung im Assimilationskonzept von Hartmut Esser gesehen werden kann (vgl. Perchinig 2010: 7).

3.1.3 Integration als Inklusion

Diese den EinwanderInnen einseitig abverlangte Anpassungsleistung, wie auch die duale Denkstruktur des Diskurses, in der es das Wissen um eine Zugehörigkeit und eine Nicht-Zugehörigkeit gibt, bereitet vielen VertreterInnen der Sozialen Arbeit und der Pädagogik zunehmendes Unbehagen am Integrationskonzept (vgl. Schröer 2013: 249). Aus diesem Grund gibt es zunehmend die Forderung nach Inklusion statt Integration in der Migrationsgesellschaft (vgl. ebd.).

Inklusion bedeutet „Einschluss“ oder „Enthaltensein“ und bezeichnet den Zustand der selbstverständlichen Zugehörigkeit aller Menschen zur Gesellschaft. Das bedeutet auch die uneingeschränkte Teilhabe in allen Bereichen der Gesellschaft ohne die Bringschuld des Einzelnen, sich eingliedern zu müssen (bildungsserver berlin brandenburg 2013, zit. in Schröer 2013: 251).

Der Vorteil des Inklusionskonzepts gegenüber dem Integrationsbegriff ist die Betonung des Verbindenden und des Gemeinsamen unter den Menschen, wodurch das Trennende in den Hintergrund rückt. Leiprecht (2008: 136f) weist darauf hin, dass mit dem Bewusstmachen von kulturellen Hintergründen oder Unterschieden die Gefahr nationaler oder kultureller Stereotypen einhergehen kann, die dazu führe, dass einzelne Menschen nicht als Individuum, sondern als Zugehörige eines Großkollektivs mit bestimmen zugeschriebenen Eigenschaften oder Fähigkeiten gesehen werden.

In diesem Zusammenhand definiert Leiprecht (2008) Kultur als ein

„bestimmtes Repertoire von Verhaltensmustern und Zeichensystemen (Werte, Normen, Bräuche und andere Verhaltensregeln, allgemeine Wissensbestände und ‚Selbstverständlichkeiten‘, Traditionen, Rituale, Routinen, Glaubensvorstellungen, Mythen usw.) über das Gruppen oder Gesellschaften verfügen.“ (Leiprecht 2008: 142)

Er betont aber gleichzeitig, dass Kultur nicht auf Nationalkultur reduziert werden dürfe, denn innerhalb einer Kultur existieren stets „verschiedene kulturelle Bedeutungsmuster/Zeichensysteme und Lebensweisen“ (ebd.: 143) , die nicht immer eindeutig seien, und Raum für verschiedene Deutungen ließen und zusätzlich einem ständigen Transformationsprozess unterliegen, also nicht statisch seien. (vgl. ebd.)

Ein weiteres wesentliches Merkmal von Inklusion ist für Urban (2005: 1) Partizipation (Teilhabe) – die Beteiligung von Einzelnen und Gruppen an Entscheidungen und Entscheidungsprozessen. Für Schröer (2013: 251) geht das Inklusionskonzept davon aus, dass die Gesellschaft alles tun muss, um die Teilhabe der Einzelnen zu ermöglichen.

Partizipation ist ein graduelles Konzept und die Form und das Ausmaß der Beteiligung können unterschiedlich sein. Wright et al. (2010: 42, zit. in Unger 2012: o. S.) unterscheiden in ihrem Model folgende neun Stufen der Partizipation (siehe Abbildung 1):

Abbildung 1: Stufenmodell der Partizipation (Wright et al. 2010: 42, zit. in Unger 2012: o. S.)

Unger (2012: o. S.) sieht Partizipation nur dann als gegeben an, wenn Personen mit Entscheidungsmacht ausgestattet sind, und befähigt sind oder werden, Entscheidungen auch tatsächlich zu treffen. Wenn dies nicht der Fall ist, ist die Befähigung zur Mitgestaltung, also Empowerment notwendig.

Braye und Preston-Shoot (1995: 48) definieren Empowerment folgendermaßen:

3.2 Inklusionsverständnis der vorliegenden Studie

Zwar sind sich im Grunde die UrheberInnen der unterschiedlichen Ansätze einig – seien es Assimilations-, Integrations- oder Inklusionskonzepte –, dass die Gleichstellung aller Menschen beim Zugang zu wichtigen Ressourcen grundsätzlich außer Frage steht, lediglich die Wege dorthin sind strittig (vgl. Geißler 2004: 288), denn Chancengleichheit ist ein heftig umstrittenes Thema in der Integrationsdebatte. Der Diskurs dreht sich darum, inwieweit bestehende Ungleichheiten in der Gesellschaft durch Maßnahmen ausgeglichen werden sollen, um allen die gleichen Chancen zu gewähren. Hier sehen die einen die Verantwortung über das Gelingen von Integration beim Individuum, während die anderen die Verantwortung in der Struktur sehen, die Inklusion verhindern oder begünstigen kann.

Für die vorliegende Arbeit wurde das beschriebene Integrationsverständnis ersetzt durch folgendes Konzept der Inklusion und bildet die Basis der Forschungsarbeit:

3.3 Pierre Bourdieu – Sozialer Raum

Der Soziologe Pierre Bourdieu befasst sich mit den Mechanismen der sozialen Welt und der Machtverteilung darin, die dazu führen, dass

„bestimmte Gruppen von Menschen sich [im sozialen Raum, Anm. d. Verf.] von bevorzugten und andere von benachteiligten Positionen aus für ihre Interessen einsetzen können und müssen.“ (Barlösius 2004: 116)

Für Bourdieu besteht die soziale Welt aus einem mehrdimensionalen Raum, der ein „Ensemble objektiver Kräfteverhältnisse“ (Bourdieu 1985, zit. in Schroer 2006: 83) ist, und die sozialen AkteurInnen und Gruppen definieren sich aufgrund ihrer relativen Stellung in diesem Raum (vgl. ebd.). Das Machtmittel, durch das die Position im sozialen Raum „erkauft“ wird, ist das Kapital, wobei Bourdieu drei Grundformen von Kapital unterscheidet:

Die für diese Forschungsarbeit relevante Kapitalsorte ist das soziale Kapital, das laut Bourdieu durch „nützliche“ soziale Netzwerke geschaffen wird. Als nützlich gelten für Bourdieu in diesem Zusammenhang jene Netzwerke, die den AkteurInnen Vorteile verschaffen und ihnen so zu einer Verbesserung ihrer sozialen Position verhelfen können (vgl. Gefken 2011: 24), d. h., Vorteile in Form von Ressourcen und Informationen, die den Lebensstandard und die Lebensqualität von Menschen erhöhen (vgl. Franzen/Freitag 2007, zit. in Gefken 2011: 13).

3.4 Arnd-Michael Nohl – Konzept der kollektiven Zugehörigkeiten

Im Zentrum von Nohls Konzept kollektiver Zugehörigkeiten steht ein erweiterter Kulturbegriff, in dem Kulturen nicht nur als ethnisch, sondern auch als generationale, geschlechtsspezifische, regionale und „andere kollektive Einbindungen“ (Nohl 2010: 145) anerkannt werden. (vgl. ebd.) Der von Nohl als „Milieu“ bezeichnete erweiterte Kulturbegriff meint die gelebten, kollektiven Gemeinsamkeiten der Erfahrungen, d. h., die gleichartigen Erfahrungen, die von unterschiedlichen Menschen gemacht werden, allerdings nicht unbedingt gemeinsam (vgl. Nohl 2010: 148). Die einem Milieu zugehörigen Menschen betrachten Dinge auf die gleiche Art und Weise (vgl. Mannheim 1980: 225, zit. in Nohl 2010: 148).

Milieus sind mehrdimensional, sie haben mehrere Erfahrungsdimensionen wie Geschlecht, Generation, Migration, Lebenszyklus oder Bildung (vgl. Nohl 2010: 166f). Milieus sind somit heterogen, was in weiterer Folge bedeutet, dass es auch Gemeinsamkeiten zwischen den Milieus gibt und sie sich dadurch überlappen. So lassen sich zum Beispiel Gemeinsamkeiten zwischen Einheimischen und MigrantInnen finden, wenn man die Erfahrungsdimension „Adoleszenz“ betrachtet. Einheimische Jugendliche und Jugendliche mit Migrationshintergrund können somit viele Gemeinsamkeiten haben (vgl. ebd.: 167).

Durch das Aufgreifen weiterer Dimensionen können diese für Sozialisation, Lernen und Bildung (vgl. ebd.: 145), aber auch für die Untersuchung des transkulturellen Gemeinschaftsgartens nutzbar gemacht werden. So spielten bei der Auswahl der InterviewpartnerInnen für die vorliegende Untersuchung folgende Merkmale nach Nohl eine Rolle: Alter, Bildung, Geschlecht, Lebenszyklus, Schicht und Migrationslagerung.

Nohl (2010: 237) befasst sich auch mit den unterschiedlichen Formen von Diskriminierung in Organisationen und konstatiert, dass sich diese durch Partizipation diskriminierter Milieuangehöriger verhindern lasse. Er ist überzeugt, dass durch die Beteiligung möglichst vieler VertreterInnen schlecht inkludierter Milieus an den Organisationen und vor allem an ihren Entscheidungsprozessen und dem Festlegen formaler Regeln Diskriminierung entgegen gewirkt werden kann (vgl. ebd.: 238).

4. Forschungsergebnisse

Um die Forschungsfrage nach der Wirkung des Stadtteilgartens Itzling im Hinblick auf seinen Beitrag zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund zu beantworten, wurden zunächst folgende Teilfragen behandelt:

Wie eingangs beschrieben, beinhaltete das empirische Forschungsdesign eine teilnehmende Beobachtung im Stadtteilgarten Itzling sowie leitfadengestützte Interviews mit neun Personen (GärtnerInnen und ProjektleiterInnen). Die Auswertung der empirischen Forschung ergab folgende Resultate.

4.1 Welche intendierte Wirkung hat der Stadtteilgarten Itzling?

Die Ziele des Stadtteilgartens Itzling werden vom ABZ – Haus der Möglichkeiten (o.J.b) folgendermaßen zusammengefasst:

Die Projektleiterin betonte im Interview die Wichtigkeit besonders jener Ziele, die auf das Entstehen sozialer Kontakte ausgerichtet sind:

4.2 Inwieweit erreicht der Garten die von den InitiatorInnen festgelegten Ziele?

Aus der Sicht der Projektleiterin des Stadtteilgartens Itzling werden die Ziele zum Großteil erreicht. Das beinhaltet, soziale Bindungen und Freundschaften im Stadtteil herzustellen und die Anonymität unter den Menschen aufzubrechen. Auch wenn es im Garten durchaus AußenseiterInnen gebe, so habe sich doch eine Gemeinschaft gebildet, die den Menschen ein Gefühl der Zugehörigkeit und des Zusammenhaltes vermittle. Insgesamt beurteilt die Projektleiterin die Wirkung und den Nutzen des Gartens als sehr groß und schätzt die Zielerreichung auf etwa 80%.

4.3 Welches Integrationskonzept liegt dem Stadtteilgarten zugrunde?

Die Projektleiterin beschreibt Integration als ein Lebensgefühl der Zugehörigkeit. Hauptsächlich gehe es darum, Hilfe und Unterstützung in Gemeinschaft zu erfahren.

Im Interview mit der Projektleiterin wird klar, dass ihr Verständnis von Integration/Inklusion mit jenem der vorliegenden Arbeit weitgehend übereinstimmt. Sie sieht Konflikte nicht unbedingt als negativ, sondern als Chance für die Entwicklung der Gemeinschaft, was dem Ansatz von Imbusch und Heitmeyer (2012: 16) entspricht, demgemäß bewältigte Konflikte als förderlich für eine inkludierende Gesellschaft gelten.

4.4 Wie nützlich ist der Garten im Hinblick auf das in dieser Arbeit erarbeitete Integrationsverständnis?

Den Forschungsergebnissen zufolge ist der Stadtteilgarten Itzling im Hinblick auf folgende Aspekte nützlich:

4.4 Wie nützlich ist der Garten im Hinblick auf das in dieser Arbeit erarbeitete Integrationsverständnis?

Den Forschungsergebnissen zufolge ist der Stadtteilgarten Itzling im Hinblick auf folgende Aspekte nützlich:

4.5.1 Entstehen von Kapital gemäß Bourdieu

Da im Garten weder finanzielle Mittel noch formale Bildung hervorgebracht werden, kann gesagt werden, dass der Stadtteilgarten Itzling nicht direkt zum Entstehen von ökonomischem oder manifestem kulturellen Kapital (in Form von Bildungsabschlüssen) beiträgt.

Die Bildung von sozialem Kapital im Sinne Bourdieus, das heißt, Vorteile durch „nützliche“ soziale Netzwerke, wie zum Beispiel das Vermitteln einer Arbeitsstelle oder einer Wohnung, konnten im Garten nicht bzw. kaum festgestellt werden. Keine der interviewten Personen gab an, über entsprechende Kontakte oder Informationen zu verfügen, die den GärtnerInnen eine machtstärkere Position im sozialen Raum verschaffen würde.

Möglicherweise hat der Garten in Kombination mit dem benachbarten, regelmäßig stattfindenden „Café der Kulturen“ eher das Potenzial, konkretes soziales Kapital zu bilden.

4.6 Zusammenfassung der Forschungsergebnisse

Die Zusammenschau aus Literatur und Forschungsergebnissen lässt schließen, dass transkulturelle Gemeinschaftsgärten im Bereich der sozialen Beziehungen ihre größte Wirkung entfalten und dort für die GärtnerInnen einen großen Nutzen haben. Die Frage nach der Wirkung auf Inklusionsprozesse kann nicht allgemein beantwortet werden, da transkulturelle Gärten in ihrer Ausprägung und Zielsetzung sehr unterschiedlich sind. Aus diesem Grund wurde vor der Untersuchung ein eigener normativer Rahmen gespannt (Inklusion), anhand dem die Resultate bewertet wurden.

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie lassen den Schluss zu, dass der positive Nutzen eines solchen Gartens für die Inklusion der GärtnerInnen von folgenden Faktoren abhängt:

Diese Faktoren bestimmen das Potenzial des Gartens, auf soziale und gesellschaftliche Prozesse Einfluss zu nehmen.

5. Fazit: Beantwortung der Forschungsfrage

Inwieweit eignet sich der Stadtteilgarten Itzling als Maßnahme, die soziale Inklusion von Menschen mit Migrationshintergrund im Garten sowie im Stadtteil Itzling zu fördern bzw. zu unterstützen?

Die Untersuchung hat gezeigt, dass der Stadtteilgarten Itzling lediglich in einem geringen Maß direkt zur Inklusion von Menschen mit Migrationshintergrund beiträgt. Gleichzeitig wurde aber auch klar, dass der Garten einen großen Nutzen für die GärtnerInnen hat – unabhängig ihres Migrationshintergrundes – denn er trägt zur Entstehung sozialer Kontakte und Beziehungen bei, auch wenn diese Beziehungen im strengen Sinne kein soziales Kapital nach Bourdieu darstellen. Die Menschen haben im Garten einen Ort, an dem sie Gemeinsamkeit, Unterstützung und die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft erfahren können. Dieser Aspekt wurde von den befragten Personen als der für sie wertvollste Nutzen angegeben – die GärtnerInnen gaben an, sich als Teil einer Gemeinschaft zu fühlen. Dennoch stößt der Garten an seine Grenzen, wenn es darum geht, langfristige verbindlichere Beziehungen zu gründen.

Weiters ist das positive Bearbeiten von Spannungen und Konflikten ein wichtiger Faktor, der inkludierend auf die Gemeinschaft wirkt, denn durch die Auseinandersetzung der GärtnerInnen miteinander und die produktive Bewältigung entstehen Zusammenhalt und Inklusion.

Interkulturelles Lernen und Partizipationserfahrungen werden lediglich in geringem Maß gefördert.

Insgesamt eignet sich der Garten weniger, um ein höheres Niveau der Inklusion der GärtnerInnen in die Gesellschaft zu erreichen. Durch den Garten werden von den GärtnerInnen keine wesentliche Besserstellung im Lebensstandard oder der Lebensqualität erreicht, da dort die Dimension der sozialstrukturellen Inklusion gemäß Geißler (2004: 288) – d. h., rechtliche Inklusion, politische Inklusion, Bildungsinklusion, Arbeitsweltinklusion, materielle und institutionelle Inklusion – nicht verbessert wird.

Aufgrund der positiven Wirkung im sozialen Bereich ist die Entstehung weiterer Gemeinschaftsgärten mit der Zielsetzung der Inklusion, Partizipation und des Empowerments in Verbindung mit den entsprechenden Maßnahmen sehr wünschenswert und sinnvoll, da sie so das Potenzial haben, zu einer inkludierenden Gesellschaft beizutragen. Außerdem könnte versucht werden, durch Synergien mit anderen Angeboten – das „Café der Kulturen“ wurde oben als Beispiel genannt – einen Beitrag zur sozialstrukturellen Inklusion herbeizuführen.

Literatur

ABZ – Haus der Möglichkeiten (2008): Initiative Stadtteilgarten Itzling – zum selber pflanzen. http://stadtteilgartenitzling.files.wordpress.com/2008/09/presseunterlagen_stadtteilgarten_160708.doc (07.06.2014).

ABZ – Haus der Möglichkeiten (o.J.a): Stadtteilgarten Itzling – zum selber pflanzen. http://www.stadtteilgarten-itzling.at (07.06.2014).

ABZ – Haus der Möglichkeiten (o.J.b): Interkultureller Gemeinschaftsgarten. Initiative Stadtteilgarten Itzling – zum selber pflanzen.

ABZ – Haus der Möglichkeiten (o.J.c): Einführung. Stadtteilgarten Itzling – zum selber pflanzen.

Braye, Suzy / Preston-Shoot, Michael (1995): Empowering Practice in Social Care. Buckingham: Open University Press.

Barlösius, Eva (2004): Kämpfe um soziale Ungleichheit. Machttheoretische Perspektiven. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Berner, Heiko (2013): Integration im Stadtteil. Gesellschaftliche Integration aus sozialräumlicher Perspektive. https://zfzsalzburg.wordpress.com/2013/06/25/integration-im-stadtteil-gesellschaftliche-integration-aus-sozialraumlicher-perspektive/ (27.12.2015).

Esser, Harmut (2001a): Integration und Ethnische Schichtung. Zusammenfassung einer Studie für das „Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung“. http://library.fes.de/pdf-files/akademie/online/50366.pdf (29.12.2015).

Esser, Harmut (2001b): Integration und Ethnische Schichtung. http://www.mzes.uni-mannheim.de/publications/wp/wp-40.pdf (29.12.2015).

Gartenpolylog (o.J.): Was sind Gemeinschaftsgärten? https://gartenpolylog.org/de/gartenpolylog-gemeinschaftsgarten/was-sind-gemeinschaftsgarten (26.12.2015).

Gefken, Andreas (2011): Gut vernetzt – Gut integriert? Soziales Kapital und seine Bedeutung für türkische Migranten. Marburg: Tectum Verlag.

Geißler, Rainer (2004): Einheit in Verschiedenheit. Die interkulturelle Integration von Migranten – ein humaner Weg zwischen Assimilation und Segregation. In: Berliner Journal für Soziologie, 3/2004, Bd. 14, S. 287-298.

Han, Petrus (2010): Soziologie der Migration. 3. Aufl., Stuttgart: Lucius & Lucius Verlagsgesellschaft.

Imbusch, Peter / Heitmeyer, Wilhelm (2012): Dynamiken gesellschaftlicher Integration und Desintegration. In: Imbusch, Peter / Heitmeyer, Wilhelm (Hg.): Desintegrationsdynamiken. Integrationsmechanismen auf dem Prüfstand. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, S. 9-23.

Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft (2010): Thema: Integration und Arbeitswelt. http://www.bic.at/downloads/at/themen/migration_und_arbeitswelt.pdf (29.01.2016).

Leiprecht, Rudolf (2008): Kulturalisierungen vermeiden – Zum Kulturbegriff interkultureller Pädagogik. In: Rosen, Lisa / Farrkokhzad, Schahrzad (Hg.): Macht – Kultur – Bildung. Münster u.a.: Waxmann, S. 129-146.

Lockwood, David (1970): Soziale Integration und Systemintegration. In: Zapf, Wolfgang (Hg.): Theorien des sozialen Wandels. Köln/Berlin: Wiepenheuer und Wisch, S. 124-137.

Nohl, Arnd-Michael (2010): Konzepte interkultureller Pädagogik. Eine systematische Einführung. 2. erw. Aufl., Bad Heilbrunn: Klinkhardt Verlag.

Oswald, Ingrid (2007): Migrationssoziologie. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft.

Perchinig, Bernhard (2010): Migration, Integration, Staatsbürgerschaft – was taugen die Begriff noch? In: Langthaler, Herbert (Hg.): Integration in Österreich. Sozialwissenschaftliche Befunde. Innsbruck: Studienverlag, S. 13-33.

Schönig, Werner (2008): Sozialraumorientierung. Grundlagen und Handlungsansätze. Schwalbach/Ts.: Wochenschau Verlag.

Schröer, Hubertus (2013): Inklusion versus Integration – Zauberformel oder neues Paradigma? In: Migration und Arbeit, 3/2013, 35. Jg., Beltz Juventa Verlag, S. 249-255.

Schroer, Markus (2006): Räume, Orte, Grenzen. Auf dem Weg zu einer Soziologie des Raums. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.

Statistik Austria (2012): Migration & Integration. Zahlen. Daten. Indikatoren 2012.

Tielking, Knut / Fietz, Henning (2013): Transkulturalität. Theoretische Implikationen zur Transkulturalität als dialogischem Ansatz zur Begegnung der Vielfalt in Gesellschaften. In: Migration und Soziale Arbeit. Soziale Sicherung, Armut und Stadtgesellschaft, 1/2013, 35. Jg., Beltz Juventa Verlag, S. 77-81.

Unger, Hella von (2012): Partizipative Gesundheitsforschung: Wer partizipiert woran? http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/download/1781/3299 (10.07.2014).

Urban, Ulrike (2005): Partizipation. Einführung. http://blk-demokratie.de/fileadmin/public/dokumente/Bausteine/bausteine_komplett/partizipation_baustein.pdf (10.07.2014).

Welsch, Wolfgang (1995): Transkulturalität. Zur veränderten Verfaßtheit heutiger Kulturen. In: Zeitschrift für Kulturaustausch, 1, S. 39-44.

Über die Autorin

Mag. Eva Neußl-Duscher, M.A.

|