Abbildung 1: Organisation paraprofessioneller Hilfen (Bräutigam/Müller 2014: 205)

soziales_kapital

wissenschaftliches journal österreichischer fachhochschul-studiengänge soziale arbeit

Nr. 15 (2016) / Rubrik "Nachbarschaft" / Standort Eisenstadt

Printversion: http://www.soziales-kapital.at/index.php/sozialeskapital/article/viewFile/446/804.pdf

Matthias Müller:

1. Gesund, Land, Soziale Arbeit

Ausgangspunkt meiner Ausführungen zu Strategien der Gesundheitsförderung von Kindern, Jugendlichen und deren Familien ist das programmatische Bemühen des Landes Mecklenburg-Vorpommern mit den Gesundheitszielen für Kinder und Jugendliche im Programm „Chancengleich gesund aufwachsen in Mecklenburg-Vorpommern“ (Aktionsbündnis Gesundheit MV 2013) systematisch die Gesundheitsförderung im Land zu entwickeln. In einem Flächenbundesland wie Mecklenburg-Vorpommern, das mit einer Einwohnerzahl von 1,6 Mio. Menschen auf einer Fläche von 23.210 km2 und mit durchschnittlich 69 Einwohnern je Quadratkilometer (Statistisches Amt MV 2012) eher dünn besiedelt ist, steht dann auch recht schnell die Frage im Raum, wie Menschen in ländlichen/peripheren Räumen erreicht werden können. Diese Frage ist aber letztlich leichter gestellt als beantwortet. Der folgende Beitrag wird vor diesem Hintergrund versuchen, Strategien für den ländlichen Raum zu entfalten, mit denen es aus meiner Sicht möglich wäre, das Fehlen von Infrastruktur im ländlichen/peripheren Raum sozialarbeiterisch unterstützt zu kompensieren. Dafür werde ich zuerst (2) auf einige Transferprobleme von politischen Programmen für den ländlichen/peripheren Raum eingehen und dies beispielhaft an den Gesundheitszielen Mecklenburg-Vorpommerns verdeutlichen. Danach (3) werde ich die besondere Bedeutung von ehrenamtlichen Helfer_innen und Multiplikator_innen hervorheben – nicht zuletzt, weil sie am ehesten in ländlichen/peripheren Räumen aktiv sind. Darauf folgen (4) zwei Vorschläge dafür, wie Hilfen in ländlichen Räumen gestaltet werden könnten, um den dort lebenden Menschen überhaupt die Möglichkeit zu geben, an der Gesellschaft teilzunehmen. Des Weiteren soll deutlich werden, wie die Soziale Arbeit unterstützen kann, dass Menschen von den Leistungsversprechen moderner Gesellschaft überhaupt erst profitieren. Abschließend (5) werde ich einige Aspekte zur Hilfestruktur in ländlichen/peripheren Räumen diskutieren.

2. Die Schlüsselfrage: Gesund oder nicht gesund?

Eine wesentliche Schwierigkeit von politischen Programmatiken ist, dass sie im allgemeinen Sinne Relevantes für die Menschen formulieren, aber in einer Art deduktiven Überformung vorab festgelegt wird, was gut für die Menschen ist bzw. was den Menschen ein besseres Leben bescheren soll. Die programmatische Erfassung der Menschen geschieht also in allgemeiner Manier und schließt nicht an ihre individuellen Selbstkonstruktionen an. Auch wenn ich nicht sehe, dass eine andere Vorgehensweise als die der Programmformulierung für die Politik möglich ist, so möchte ich diesen Umstand an den Kindergesundheitszielen ein wenig genauer beschreiben und das aus meiner Sicht bestehende Spannungsverhältnis zwischen Wunsch und Wirklichkeit genauer darstellen.

Der politisch-programmatische Wille ist ein Wunsch, der Ziele formuliert und definiert, in welchem gesundheitlichen Zustand die Kinder und Jugendlichen in Mecklenburg-Vorpommern sein sollten bzw. durch welche Maßnahmen das Gesundheitsverhalten der Menschen im Sinne des Programms gefördert werden soll. Dort sind z. B. Zielformulierungen zu finden, die wie folgt lauten:

„Das ausgewogene Ernährungsverhalten von Kindern und Jugendlichen ist kontinuierlich gefördert“ (Aktionsbündnis Gesundheit MV 2013: 9).

Hier geht es um Aspekte, die hinsichtlich des Gesundheitszustandes der Menschen von Relevanz, aber letztlich nicht mit den Menschen rückgekoppelt sind. Solche Zielformulierungen sind i. d. R. durch die Expertisen von Professionellen (z. B. der Medizin oder den politischen Fachabteilungen) bestimmt. Diese Expert_innensicht schließt nicht mit ein, dass etwa die Frage der Gesundheit und insbesondere die der Gesunderhaltung eine zutiefst individuelle und eine eigene Wirklichkeitskonstruktion der Menschen ist. Die Gesundheitsziele sind also mit dem lebensweltlichen Eigensinn der Menschen konfrontiert, die ihre eigenen Ideen – ihre eigene Praxis – von ihrer Gesundheit und Gesunderhaltung haben.

Das Spannungsfeld aus Wunsch und Wirklichkeit erfordert bei der Umsetzung von politischen Programmen von den umsetzenden Akteur_innen einen Spagat, in dem sie die programmatischen – offiziellen – Ziele verfolgen und zugleich lebensweltliche Subziele finden, formulieren und umsetzen müssen, wenn sie denn erfolgreich sein wollen. Etwas anders formuliert ließe sich auch sagen, die Gesundheitsziele sollten so verfolgt werden, dass getan werden kann, was die Menschen wollen. Somit gestaltet sich die Praxis der Programmumsetzung als eine Harmonisierung oder auch Annäherung von politisch-programmatischem Wunsch und lebensweltlicher Wirklichkeit vor Ort. Dieser Harmonisierungsprozess führt für den ländlichen/peripheren Raum einige Besonderheiten mit – aber dazu mehr im 4. Kapitel zur aufsuchenden gemeinwesenorientierten Arbeit in ländlichen Regionen.

Für die praktische Umsetzung von politisch-programmatischen Zielen – in unserem Falle der Gesundheitsziele – scheint es mir zunächst reichlich unattraktiv, Menschen mit den Vorzügen eines eher medizinisch-statistisch geprägten und damit abstrakten Gesundheitsbegriff zu belagern. So sollte doch den meisten Rauchern klar sein, dass ihr Rauchen ungesund ist und dass sie das Rauchen lieber einstellen sollten und dass Sport prinzipiell gesünder ist als kein Sport usw. Wenn sich Raucher oder eher sportferne Menschen aber gegenwärtig gesund fühlen, dann sind sie nur schwer über ein abstraktes Gesundheitsverständnis erreichbar. Sinnvoller scheint mir, den Nutzen für die Menschen zu verdeutlichen, von dem sie gegenwärtig profitieren, wenn sie sich gesundheitsbewusst verhalten. Wenn dieses dann auch langfristig positive gesundheitliche Effekte hat, dann ist dies sicher gut. Jedenfalls scheint es mir wahrscheinlicher, dass Menschen sich in der Gegenwart nutzenorientiert um ihre Gesundheit bzw. um die Gesundheit ihrer Kinder kümmern, als um eine zukünftige Gesundheit, die darüber hinaus für den Einzelfall trotz gesunder Lebensweise nicht erhalten bleiben muss, weil man auch trotz gesunder Lebensweise krank werden kann. Ein eher induktives Vorgehen, das von der Lebenssituation der Menschen ausgeht, um dann eine Passung zu den politisch-programmatischen Zielen herzustellen, könnte wie folgt aussehen:

In einem solchen Verständnis wird an das Problembewusstsein (1.) der Menschen – in unserem Beispiel die Gesundheit bzw. die Gesunderhaltung – angeschlossen, um zunächst erst einmal zu erfahren, was diejenigen, die von einer politischen Programmatik erfasst werden, beschäftigt. Da ein solches Problembewusstsein nicht gleich zu einem Veränderungswunsch bzw. -bestreben führt, ist es entscheidend, dass sich eine Individualisierung des Problems (2.) vollzieht. Neben der personenbezogenen Veränderungsbereitschaft sollte in den Blick genommen werden, ob es Rahmenbedingungen gibt, die die Veränderungswünsche der Menschen blockieren (3.). Diese sind nach Möglichkeit als erstes zu fokussieren und ggf. zu verändern, denn um Problemgruppenetikettierung zu vermeiden, gilt es gerade im ländlichen/peripheren Raum Strukturdefizite zu kompensieren (4.). Erst danach folgen individuelle Hilfen – wenn sie dann überhaupt noch nötig sind (5.).

3. Landpartien: Multiplikatoren und Paraprofessionelle

Im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern werden als Handlungsfelder der Gesundheitsziele drei Bereiche definiert (vgl. Aktionsbündnis Gesundheit MV 2013). Das erste Handlungsfeld ist die Kindertagesförderung/Kindertagespflege, über die die Kinder im Alter von 0-6 Jahren erreicht werden sollen. Das zweite Handlungsfeld fokussiert Schule/Ausbildung/Studium. Über diese Felder sollen die 6- bis 25-Jährigen erreicht werden. Bei dem dritten Handlungsfeld handelt es sich um die Kommune und den Freizeitbereich, die alle Altersgruppen (0-25 Jahre) einschließt. Mit den Handlungsfeldern werden also einerseits Handlungsbereiche definiert, in denen die programmatische Aufgabe nahe gelegt wird, an der Gesundheit bzw. dem Gesundheitsbewusstsein junger Menschen zu arbeiten, und es werden andererseits altersspezifische Differenzierungen vorgenommen bzw. die Alterspanne junger Menschen definiert, wobei die Altersgruppen eher durch die beteiligten Institutionen (z. B. die Kindertagesförderung) definiert werden und nicht durch biografisch-sozialisatorische Entwicklungsaufgaben der Kinder und Jugendlichen selbst.

Neben diesen eher handlungsfeld- und altersspezifischen Realisierungsebenen bieten die Gesundheitsziele aber eine weitere Differenzierung der Realisierungsebenen an, die ich im Folgenden kurz darstelle, weil diese für die Praxis im ländlichen/peripheren Raum wichtige Facetten enthalten, die berücksichtigt werden sollten. Erstens sind die Gesundheitsziele so formuliert, dass Institutionen (z. B. die Schule) etwas umsetzen sollen und dies gewöhnlich durch professionelle Fachkräfte geschieht. Wir haben es hier mit einer relativ unkomplizierten Realisierungsebene zu tun, weil Institution und Fachkräfte über den Anschluss an ihr professionelles Selbstverständnis und die Steuerung von Geldströmen relativ einfach zu erreichen, zu beeinflussen und bestenfalls sogar zu steuern sind. Letztlich handelt es sich bei den Institutionen aber auch um die Realisierungsebene, die in ländlichen/peripheren Räumen tendenziell auf dem Rückzug ist. Zweitens fokussieren die Gesundheitsziele für die Umsetzung Ehrenamtliche. Dabei handelt es sich zwar im weiteren Sinne auch um Organisationen, wie z. B. Sportvereine, Freiwillige Feuerwehren usw., aber die direkte Einflussnahme auf die Organisationen ist deutlich geringer, weil Vereine, die über ehrenamtliches Engagement getragen sind, sich doch wesentlich an den Motivationen der Ehrenamtlichen für ihr ehrenamtliches Engagement orientieren müssen, wenn sie ihren Betrieb aufrecht erhalten wollen. Darüber hinaus sind die Interessen der Ehrenamtlichen nicht so leicht über professionelle und damit beruflich gemeinsam geteilte Identitäten zu erreichen und auch die Institutionen sind deutlich schlechter über Geldflüsse steuerbar – selbst wenn dies politisch gewollt wäre, ist dies bei Vereinen wohl eher seltener der Fall. Das alles sind Argumente, die es gerechtfertigt erscheinen lassen, die ehrenamtlich Tätigen als eigene Realisierungsebene zu verstehen. Die dritte Realisierungsebene der Gesundheitsziele ist die der Eltern. Den Eltern – als primärer Sozialisationsort der Kinder und Jugendlichen – wird hier also ein wichtiges Einflusspotenzial bei der Gesundheitsförderung der Kinder zugeschrieben. Diese sicher richtige Auffassung entzieht sich aber dem politisch programmatischen Zugriff und auch solche Aspekte wie Steuerung über Institutionen oder Geldströme fallen darauf bezogen weitestgehend weg. Dieser Aspekt von Intimität und Selbstverantwortung für die Gestaltung des eigenen Lebens liegt üblicherweise in demokratischen Gesellschaften bei den Menschen selbst, ist rechtlich abgesichert und bestimmt nicht zuletzt die Autonomie der Menschen – es handelt sich also um ein hohes Kulturgut, in das die Politik aber dennoch hineinsteuern will. Das ist für politische Programme im Sozial-, Gesundheits- und Bildungsbereich nicht ungewöhnlich, es ist mir aber wichtig, dass auf dieser Differenzierungsebene eigentlich keine Zugriffsmöglichkeit auf die Menschen besteht und letztlich der Zugang nur über die Eigenkonstruktionen der Zielgruppe – also bezogen auf die Gesundheitsziele und auf die Gesundheitskonstruktionen der Menschen selbst – zu finden ist. Die vierte Realisierungsebene der Gesundheitsziele ist die der Kinder und Jugendlichen selbst. Hier soll also die Aufmerksamkeit auf die Gesundheit von der Zielgruppe selbst umgesetzt werden. In diesem Fall liegt eine weitere Zuspitzung der zuvor beschriebenen Unzugänglichkeit für politische Programme vor. Denn hier geht es letztlich nur noch darum, dass die Menschen sich intrinsisch verändern, diese Veränderung ein Bestandteil ihrer Eigenkonstruktionen wird, denen sie dann auch folgen. Ein direkter Zugriff auf die intrinsischen Motivationen der Menschen ist politisch-programmatisch allerdings nicht möglich.

Vor dem Hintergrund der zuvor differenzierten Realisierungsebenen lassen sich die Gesundheitsziele zum einen in Ziele unterscheiden, die durch professionelle Fachkräfte/Institutionen umgesetzt werden sollen. Diese werden i. d. R. von den professionellen Fachkräften/Institutionen verantwortlich und ohne aktive Entscheidung der Eltern, Kinder und Jugendlichen umgesetzt. Zum anderen gibt es Ziele, die von den Eltern, Kindern und Jugendlichen umgesetzt werden sollen. Diese benötigen eine aktive Entscheidung von den Menschen selbst. Für die Umsetzung von politisch programmatischen Zielen scheint das Zusammenspiel dieser beiden Zielebenen hoch relevant. Für den ländlichen oder peripheren Raum kann davon ausgegangen werden, dass es wenig oder ggf. gar keine professionelle/institutionelle Unterstützung für die Umsetzung solcher programmatischer Ziele gibt.

Es lässt sich somit für den ländlichen/peripheren Raum ein Leck in der psychosozialen Infrastruktur benennen, das ggf. verhindert, dass politische Programme überhaupt vor Ort relevant werden. Für die Umsetzung politischer Programme, aber auch für die Aufrechterhaltung der psychosozialen Infrastruktur in ländlichen/peripheren Räumen sind daher Multiplikatoren (z. B. ehrenamtlich Tätige oder informelle Multiplikatoren) sowie Paraprofessionelle (z. B. In-Gang-Setzer® vgl. Greiwe 2012: 297-298 oder Opstapje vgl. Strobel 2012: 186-192) von besonderer Bedeutung. Wie die Soziale Arbeit mit diesen Menschen Strukturen aufbauen kann, die für ländliche Regionen relevant sein können, soll im nächsten Kapitel geklärt werden.

4. Praxis: Aufsuchende gemeinwesenorientierte Arbeit in ländlichen Regionen

Bevor ich zwei aus meiner Sicht denkbare Varianten der Organisation einer aufsuchenden, gemeinwesenorientierten, sozialarbeiterisch organisierten Arbeit im ländlichen Raum darstelle, möchte ich zunächst einige Beispiele für den Organisationsgrad von zumeist ehrenamtlichen Multiplikator_innen in Mecklenburg-Vorpommern benennen und dann einige Methoden zur Erfassung dieser Gruppe vor Ort darstellen.

Die Darstellung der zumeist ehrenamtlich tätigen Multiplikator_innen – also Menschen, die in ihren Gemeinwesen gekannt werden und die wiederum zu vielen Menschen des Gemeinwesens gut vernetzt sind – dient vor allem der Verdeutlichung der auch im ländlichen/peripheren Raum bestehenden Möglichkeiten. Damit vollziehe ich eine bewusste Abkehr von dem Defizitblick auf ländliche/periphere Räume, der zumeist aus städtischer Perspektive vorgenommen wird (vgl. Brandstetter 2007: 234-236). In diesem – defizitären – Blick ist es letztlich nie überraschend, dass eine städtische Vielfalt nicht vorhanden ist, dabei bleibt verdeckt, was es im ländlichen/peripheren Raum gibt. Im Defizitblick stabilisiert sich somit das Städtische und es wird sich nicht weiter die Mühe gemacht, das Spezifische des ländlichen/peripheren Raumes zu eruieren, dieses für oder durch die dort lebenden Menschen weiter zu stärken und letztlich räumlichen Stigmatisierungsprozessen entgegen zu wirken.

Bei den ehrenamtlich Tätigen und Multiplikator_innen in Mecklenburg-Vorpommern handelt es sich um durchaus beachtenswertes Potenzial. So verfügt Mecklenburg-Vorpommern z. B. über 667 Selbsthilfegruppen (LAG Selbsthilfekontaktstellen MV 2014), über 23 Mehrgenerationenhäuser (Familienbotschaft-MV 2014) oder über 40.000 Mitglieder bei der Freiwilligen Feuerwehr, die sich in über 980 Freiwilligen Feuerwehren und 640 Jugendfeuerwehren organisiert haben (Landesfeuerwehr Mecklenburg-Vorpommern e. V. 2014). Weitere wichtige Orte sind darüber hinaus die Kirchen, in denen sich nach wie vor ein hohes Maß an Engagement bündelt, und die Sportvereine.

Es geht in der Arbeit vor Ort also vielmehr darum, überhaupt herauszufinden, was der jeweilige ländliche/periphere Raum anbietet, wie dies genutzt werden kann und wie es ggf. weiterentwickelt werden könnte. Einige Tools aus der meist gemeinwesenorientierten Soziale Arbeit, die in der Praxis vor Ort genutzt werden können, um überhaupt Multiplikatoren zu finden, sind:

Neben der zuvor beschriebenen Bilanz des Bestehenden scheint es mir eine relevante und wichtige Aufgabe für ländliche/periphere Räume, in denen Institutionen und damit viele professionelle Fachkräfte nicht mehr vor Ort sind, eine kompensierende Infrastruktur mit paraprofessionellen Menschen aufzubauen (z. B. In-Gang-Setzer® vgl. Greiwe 2012: 297-298 oder Opstapje vgl. Strobel 2012: 186-192). Paraprofessionelle sind Menschen, die in einer spezifischen Arbeitsweise/einem spezifischen Thema ausgebildet sind und unmittelbar vor Ort aktiv werden, i. d. R. einen lebensweltlichen Anschluss an die Menschen haben, die erreicht werden sollen. Sie können bis in die kleinsten Gemeinden tragfähige Beziehungen aufbauen und sind ehrenamtlich oder gegen eine Aufwandsentschädigung aktiv.

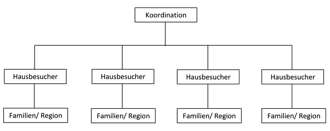

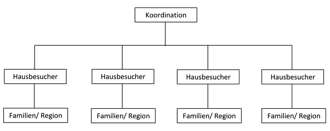

Ein Aufbau für die Organisation paraprofessioneller Hilfen könnte wie folgt aussehen:

Abbildung 1: Organisation paraprofessioneller Hilfen (Bräutigam/Müller 2014: 205)

In einer solchen Aufbauorganisation ist die Koordination ein/eine Sozialarbeiter_in, die für den Ablauf des Projektes, die Qualität der Arbeit, die Auswahl sowie die Ausbildung und die Supervision der Hausbesucher_innen verantwortlich ist. Die Hausbesucher_innen – also die paraprofessionell/ehrenamtlich arbeitenden Menschen aus dem Umfeld der Menschen, die erreicht werden sollen – werden speziell dafür ausgebildet. Sie werden so auf die Situation der aufsuchenden Arbeit vorbereitet und es kann zugleich die Grenze zu den Aufgaben professioneller Fachkräfte deutlich gemacht werden. Die Hausbesucher_innen haben damit auch die Aufgabe, ggf. Verbindungen in die institutionelle/professionelle Infrastruktur herzustellen, die in dem ländlichen/peripheren Raum nicht mehr vorhanden ist. Sie tragen also letztlich dazu bei, dass die Menschen im ländlichen/peripheren Raum von den Leistungen moderner Gesellschaft profitieren – wie es ihr gutes Recht ist. Die Familien/Regionen sind die Zielgruppen/Zielregionen, die erreicht werden sollen. Dabei geht es darum, dass die Hausbesucher_innen die jeweiligen programmatischen Ziele, angeschlossen an den Eigenkonstruktionen der Menschen zum Nutzen derselben bzw. der Region, umsetzen helfen.

Um eine solche Struktur zum Nutzen von ländlichen/peripheren Räumen aufzubauen, können aus meiner Sicht zwei Strategien verfolgt werden: Die 1. Strategie wäre, ein eigenes Programm zu entwickeln, das z. B. „Chancengleichheit: Gesund aufwachsen in Mecklenburg-Vorpommern“ heißen könnte oder eine 2. Strategie könnte die Etablierung von Gemeinwesenarbeiter_innen für ländliche Regionen sein, die mit und für die Menschen sowie an dem Gemeinwesen arbeiten.

Zu der 1. Strategie ein eigenes Programm mit dem fiktiven Titel „Chancengleichheit: Gesund aufwachsen in Mecklenburg-Vorpommern“ entwickeln: Hier geht es mir um eine programmatische Anlage einer aufsuchenden Arbeit im ländlichen/peripheren Raum, d. h. es könnte in der oben genannten Organisationsstruktur mit von Sozialarbeiter_innen ausgebildeten und supervidierten paraprofessionellen Helfer_innen ein Programm entwickelt werden, in dem die Gesundheitsziele umgesetzt werden. Es würde sich damit um einen eher spezialistischen Zugang handeln, der die Gesundheit fokussiert. Dadurch entstehen eher enge Zugangsbedingungen für die Menschen, die über Indikatoren die Nutzer_innenteilnahme konkretisieren. In einer gewissen Weise handelt es sich dabei um ein Intake – eine Eingangsphase – mit dem geprüft wird, bei welchen Menschen welche Problemlagen oder Bedürfnisse vorliegen und ob sie damit in das an der Gesundheit orientierte Programm passen. Mit solchen eher engen Zugängen kann man i. d. R. leichter die Wirksamkeit über Begleitforschung belegen. Diese Vermutung liegt zumindest nahe, wenn man auf die in den frühen Hilfen weiter verbreiteten spezifischen Hilfeprogramme und deren begleitenden Evaluationen schaut (vgl. Renner/Heimeshoff 2010: 20-33). Mit der sehr spezifischen Nutzer_innenauswahl steigt aber auch gleich das Stigmatisierungspotenzial, weil aufsuchende paraprofessionelle Helfer_innen, die Familien im ländlichen Raum zu Fragen der Gesundheit besuchen, vermutlich von anderen als solche wahrgenommen werden und die Familie indirekt hinsichtlich der Gesundheitsfragen stigmatisieren. Anschaulich formuliert scheint mir das nachbarschaftliche Stigma möglich: „Die Kinder von Familie Z sind so dick, dass da schon jemand hingehen muss, um sich um deren Essweisen zu kümmern.“ Oder flapsig formuliert: „Die Familie Z ist die mit den dicken Kindern, da kommt sogar jemand hin, der denen helfen muss, dass die nicht mehr so viel fressen.“ Dieses Stigmatisierungspotenzial sollte zumindest im Blick behalten werden und scheint im ländlichen/peripheren Raum aufgrund von wechselseitiger sozialer Kontrolle (vgl. Brandstetter 2007: 239) wahrscheinlicher als im städtischen. Die spezialisierte Ausbildung der Paraprofessionellen ist aber gewöhnlich inhaltlich einfacher zu organisieren als ein generalistischer Zugang zu den Familien. Ein weiterer Vorteil wäre, dass die Schnittstellen für die Paraprofessionellen zu den professionellen Fachkräften klarer zu markieren wären und somit die Schnittstellenarbeit leichter und vermutlich auch besser organisiert werden könnte. In einem spezialisierten Programm ist die Identifikation der Paraprofessionellen mit selbigem gewöhnlich höher und auch die Nutzer_innen profitieren von der klaren Erkennbarkeit, weil das Programm für ein bestimmtes Thema steht und nicht für alles und nichts zuständig ist.

Die 2. Strategie, die Etablierung von paraprofessionellen Gemeinwesenarbeiter_innen für ländliche Regionen, die mit und für die Menschen sowie an dem Gemeinwesen arbeiten, wäre ein Ansatz, der sich grundsätzlich mit der Infrastrukturfrage in ländlichen Räumen beschäftigt. Er wäre generalistisch, ganzheitlich und sektorenübergreifend ausgerichtet und würde eine erste Kontaktperson für die Menschen in ihren Problemlagen und bei Fragen der Infrastrukturentwicklung und -kompensation etablieren. Darüber hinaus wären diese Paraprofessionellen ggf. auch relevant bei der Kontaktherstellung in die vorhandene Infrastruktur auch über den ländlichen/peripheren Raum hinaus. Ein solcher Ansatz würde eine differenzierte Ausbildung der Paraprofessionellen durch die Sozialarbeiter_innen nötig machen, weil sie über ein relativ breites Wissen verfügen müssen und zugleich die Schnittstellen in viele unterschiedliche Hilfe- und Infrastrukturbereiche kennen sollten. In einem solchen Konzept kann die Grenze zwischen paraprofessioneller und professioneller Tätigkeit stärker verwischen und letztlich scheint es wahrscheinlicher, dass Zuständigkeitsgerangel entstehen können. Die von den Sozialarbeiter_innen zu leistende Supervisionsarbeit wäre somit vermutlich anspruchsvoller. Eine paraprofessionelle Gemeinwesenarbeiter_in hätte aber ein höheres Vernetzungspotenzial in einer ländlichen/peripheren Gemeinde und könnte vermutlich die Stärken und Ressourcen vor Ort besser sichtbar machen und zusammen bringen. Der Zugang, der ja einerseits einzelfallbezogen und andererseits gemeinwesenentwicklungsbezogen ist, birgt weniger Stigmatisierungspotenzial, weil die Paraprofessionellen sehr unterschiedliche Gründe haben können, um bei einer Familie aufzutauchen. Durch den Kontakt mit der Gemeinwesenarbeiter_in ist damit auch eher keine Stigmatisierung möglich. Zumindest wenn man auf die Legitimationsschwierigkeit von eher allgemeinen Programmen schaut, dann scheint es in einem solchen Konzept weniger klar erkennbare bzw. durch Forschung belegbare Erfolge zu geben. Was aber sicher für diese Zugangsweise spricht, ist, dass durch die Paraprofessionellen eine weiterreichende Vertrauensbeziehung zur Bevölkerung in dem jeweiligen ländlichen/peripheren Raum aufgebaut und in diesem Ansatz deutlich stärker bedarfsorientiert gearbeitet werden kann.

5. Fazit

Letztlich spiegeln die Strategien „Chancengleichheit: Gesund aufwachsen in Mecklenburg-Vorpommern“ und die Etablierung von Gemeinwesenarbeiter_innen den Spagat zwischen dem politisch-programmatischen Wunsch und der lebensweltlichen Wirklichkeit der Menschen wider. Denn ein enges an den Gesundheitszielen orientiertes Programm wirkt deutlich stärker politisch motiviert, als eine weite an den alltäglichen Problemen der Menschen anschließende Arbeitsweise. Mir war es wichtig, beide Strategien in einer Programmlogik anzudeuten, weil es so möglich ist, die Inhalte und deren Umsetzung empirisch forschend zu begleiten und einen Forschungs-Praxis-Kreislauf zu etablieren, der es ermöglicht, die Praxis in den ländlichen/peripheren Räumen sukzessive weiter zu entwickeln und damit die Leistungen vor Ort auf ein möglichst evidenzbasiertes Niveau zu bringen.

Unabhängig von den beiden Vorgehensweisen bestehen einige strategienübergreifende Notwendigkeiten für die Arbeit in ländlichen/peripheren Räumen (vgl. Strobel 2012: 193):

Insgesamt geht es hier also darum, sicher zu stellen, dass in ländlichen/peripheren Räumen nicht nur Infrastruktur abgebaut wird, weil sie im Sinne einer städtischen und ökonomischen Perspektive nicht mehr rentabel ist, sondern eine gezielte monetär gestützte Infrastrukturentwicklung zu betreiben, die an den Eigenheiten der jeweiligen Gemeinden anschließt. Dies sollte vor dem Hintergrund geschehen, gesellschaftlichen Ausschluss zu vermeiden und Teilhabe von allen Regionen an den Leistungen moderner Gesellschaft zu ermöglichen. Dabei ist die Entscheidung, für ländliche/ periphere Räume Strukturen zu entwickeln, die den Gegebenheiten vor Ort entsprechen, ebenso eine politische Entscheidung, wie die Entscheidung, dort Infrastruktur abzubauen oder ein politisches Programm aufzulegen, das Gesundheitsziele für die Menschen definiert.

Literatur

Aktionsbündnis Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern (2013): Ziele/Gesundheitsziele. http://www.aktionsbuendnis-gesundheit-mv.de/ziele-gesundheitsziele/ (29.10.2015).

Brandstetter, Manuela (2007): Soziale Probleme im ländlichen Raum. Übersetzungsprobleme und Erklärungsversuche für „Hilfe im ländlichen Raum“ aus sozialraumorientierter Perspektive. In: EntwicklungspartnerInnenschaft Donau – Quality in Inclusion (Hg.): Sozialer Sektor im Wandel. Zur Qualitätsdebatte und Beauftragung von Sozialer Arbeit. Linz: Pro Mente, S. 231-247, http://www.sozialraum.at/images/files/fachbuch.pdf (25.04.2015).

Bräutigam, Barbara / Müller, Matthias (2014): Strukturelle Überlegungen zur Kinderschutzpraxis im ländlichen Raum. In: Heinitz, Stefan / Herschelmann, Michael (Hg.): Kinderschutz im ländlichen Raum. Herausforderungen, empirische Befunde und Perspektiven. Köln: BAG Kinderschutz-Zentren, S. 199-211.

Deinet, Ulrich / Krisch, Richard (2009): Nadelmethode. In: sozialraum.de, Ausgabe 1/2009, http://sozialraum.de/nadelmethode.php (16.04.2015).

Familienbotschaft-MV (2014): Mehrgenerationenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern. http://www.familienbotschaft-mv.de/index.php?id=22 (29.10.2014).

Greiwe, Andreas (2012): Selbsthilfe auf dem Lande. Aktivierung organisieren. In: Debiel, Stefanie / Engel, Alexandra / Hermann-Stietz, Ina / Litges, Gerhard / Penke, Swantje / Wagner, Leonie (Hg.): Soziale Arbeit in ländlichen Räumen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 289-300.

LAG Selbsthilfekontaktstellen Mecklenburg-Vorpommern (2014): Landkarte. https://www.selbsthilfe-mv.de/index.php?option=com_kissbs&Itemid=34 (29.10.2014).

Landesfeuerwehr Mecklenburg-Vorpommern e. V. (2014): Homepage. http://www.landesfeuerwehr-mv.de/startseite/ (29.10.2014).

Müller, Matthias (2011): Verfahren/Techniken und Struktur im Case Management-Prozess. Theorie – Praxis – Handreichungen. In: Kleve, Heiko / Haye, Britta / Hampe-Grosser, Andreas / Müller, Matthias (Hg.): Systemisches Case Management: Falleinschätzung und Hilfeplanung in der Sozialen Arbeit. 3. überarbeitete Auflage, Heidelberg: Carl Auer, S. 58-90.

Müller, Matthias (2010): Drei Dimensionen Sozialpädagogischer Familienhilfe. In: Michel-Schwartze, Brigitta (Hg.): „Modernisierungen“ methodischen Handelns in der Sozialen Arbeit. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 205-229.

Pantuček, Peter (2009): Soziale Diagnostik. Verfahren für die Praxis Sozialer Arbeit. 2., aktualisierte Auflage, Wien/Köln/Weimar: Böhlau.

Renner, Ilona / Heimeshoff, Viola (2010): Modellprojekte in den Ländern. Zusammenfassende Ergebnisdarstellung. Köln: Nationales Zentrum Frühe Hilfen.

Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern (2012): Landesdaten im Überblick. http://www.statistik-mv.de/cms2/STAM_prod/STAM/de/bhf/index.jsp (29.10.2014).

Strobel, Bettina (2012): Soziale Praxis in ländlichen Räumen: Familienbildung im ländlichen und strukturschwachen Raum. In: Debiel, Stefanie / Engel, Alexandra / Hermann-Stietz, Ina / Litges, Gerhard / Penke, Swantje / Wagner, Leonie (Hg.): Soziale Arbeit in ländlichen Räumen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 185-195.

Über den Autor

Prof. Dr. phil. Matthias Müller

|