Abbildung 1: Idealtypisches Bewältigungsnetz (eigene Darstellung)

soziales_kapital

wissenschaftliches journal österreichischer fachhochschul-studiengänge soziale arbeit

Nr. 16 (2016) / Rubrik "Sozialarbeitswissenschaft" / Standort St. Pölten

Printversion: http://www.soziales-kapital.at/index.php/sozialeskapital/article/viewFile/480/840.pdf

Gabriele Drack-Mayer:

1. Einleitung

An der FH St. Pölten haben sich Alina Mang, Ulrike Hofstetter und ich, Gabriele Drack-Mayer, im Zuge der Masterthese mit älterwerdenden Menschen in St. Pölten, ihren Bedürfnissen, den Rahmenbedingungen des Älterwerdens in der Stadt und mit der Lebensbewältigung im Alter beschäftigt. Im Folgenden werde ich einige zentrale Ergebnisse der Masterthese zur Lebensbewältigung darstellen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Entwicklung eines neuen Instruments der Sozialen Diagnostik: Das Bewältigungsnetz. Die Idee dazu entstand bei der analytischen Auseinandersetzung damit, wie älterwerdende Menschen schwierige Lebenslagen bewältigen und sich angesichts auch mangelhafter Rahmenbedingungen ihre Handlungsfähigkeit sichern. Ich werde darstellen, ob und inwieweit dieses Instrument geeignet ist, als Ergänzung zum Inklusionschart, wichtige Erkenntnisse zum Inkludierungsgrad in einzelnen Lebenslagen zu liefern.

Die Daten dazu entstammen elf episodischen Interviews (vgl. Flick 2011: 273-280) mit älteren BewohnerInnen St. Pöltens, die nach den Grundsätzen der Grounded Theory (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014: 200) ausgewählt wurden. Diese Interviews wurden mittels Systemanalyse und mit Offenem Codieren (vgl. Strauss/Corbin 1996: 43-46) ausgewertet.

2. Lebenslage und Bewältigungslage

Das Konzept der Lebensbewältigung geht stark von einem individualisierungstheoretischen, biografischen Ansatz aus. Sprach man noch in den 80er-Jahren des vorigen Jahrtausends von einer „Normalbiografie“, die von gesellschaftlich relativ klar definierten aufeinanderfolgenden Lebensphasen vorstrukturiert war, so ist heute zunehmend von einer Entgrenzung der Lebensläufe zu sprechen. Die individuelle Biografie erscheint somit als Versuch, die vielfältigen und verstreuten Lebenssequenzen zusammen zu halten. Biografie ist nach Böhnisch (2012: 59-61) die Bewältigung des Lebenslaufs. Insbesondere an Übergängen und in Zusammenhang mit kritischen Lebensereignissen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass „regressive“, d. h. schwierige Bewältigungslagen entstehen (ebd.: 56). Die Bewältigungslage ihrerseits ist gewissermaßen die handlungsbezogene Seite der Lebenslage. Die Lebenslage ist ein Konzept zur Analyse sozialstruktureller Ungleichheit und beinhaltet Dimensionen wie Einkommen, Wohnen, Gesundheit, Wohlbefinden etc. (vgl. Backes/Clemens 2013: 174). Während die Lebenslage also mit einer sozialstrukturellen Perspektive auf individuelle Lebensverhältnisse schaut, nimmt die Bewältigungslage in den Blick, wie die Subjekte mit den Ermöglichungen und Verwehrungen aus der Lebenslage umgehen (vgl. Böhnisch 2012: 55).

Zur Lebenslage gibt es bereits ein etabliertes Diagnostikinstrument: Das Inklusionschart. Es ermöglicht einen Überblick über Inklusion bzw. Exklusion in verschiedene „Funktionssysteme“ oder Dimensionen der Existenzsicherung, wie beispielsweise Wohnen, Gesundheit, Mobilität, medizinische Versorgung etc. (vgl. Pantuček 2012: 244ff). Die Bewältigungslage nimmt dagegen den individuellen, biografisch geprägten Umgang innerhalb einer einzelnen Lebenslage in den Blick. Eine Analyse dieses Umgangs mit Ermöglichungen und Verwehrungen innerhalb einer einzelnen Lebenslage erscheint daher geeignet, genauere Rückschlüsse auf den Grad von Inklusion bzw. Exklusion zu erlauben. Deshalb liegt es nahe, das Inklusionschart um die Bewältigungslage zu vertiefen. Der Vorschlag besteht somit in einem neuen diagnostischen Instrument, welches dazu verhelfen soll, den Inkludierungsgrad im Inklusionschart weniger offen einschätzen zu müssen, was nach meiner Erfahrung von den AnwenderInnen oft als „willkürlich“ erlebt wird und in der Anwendung unsicher macht, sondern ihn zu berechnen. Doch nicht nur als Ergänzung des Inklusionscharts, sondern auch als ein davon unabhängiges Instrument erscheint es mir geeignet, zu einer fundierten Entscheidung darüber zu gelangen, ob angesichts einer bestimmten Bewältigungslage Handlungsbedarf für die Soziale Arbeit besteht.

Böhnisch (2012: 55) schlägt zur Operationalisierung der Bewältigungslage vier Dimensionen vor:

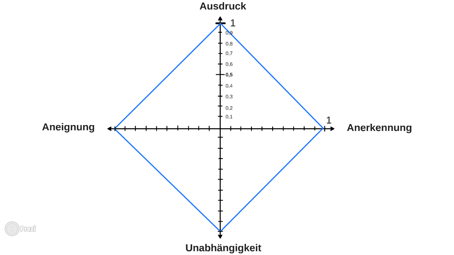

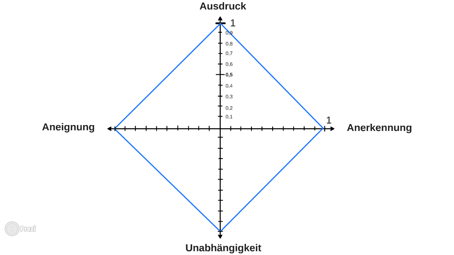

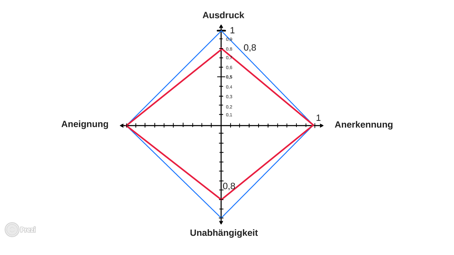

Ich schlage nun vor, diese Dimensionen auf den Achsen eines Koordinatensystems aufzutragen. Sie sind aus meiner Sicht vorstellbar als Netz, welches sich je nach Beschaffenheit der Bewältigungslage mehr oder weniger aufspannt. Diese Analogie ist zufällig, aber stimmig. Deshalb ist es folglich ein „Bewältigungsnetz“. Eine Bewältigungslage, in der „alles passt“, die man ohne Schwierigkeiten hinter sich bringen wird, wird aussehen, wie in Abbildung 1 dargestellt.

Abbildung 1: Idealtypisches Bewältigungsnetz (eigene Darstellung)

Jede Dimension erhält in dieser idealtypischen Bewältigungslage den maximalen Wert 1. Durch Verbinden der Punkte entsteht eine Maximalfläche, die wir nun gleich 100% setzen. Konkrete in der empirischen Wirklichkeit vorfindbare Bewältigungslagen werden bestimmte charakteristische Einschränkungen in manchen oder vielleicht allen Dimensionen haben. Der Vorschlag zur konkreten Anwendung besteht nun darin, dass man im Gespräch mit KlientInnen, während oder nachdem man ein Inklusionschart verfasst und bestimmte Exklusionen aus Funktionssystemen festgestellt hat, mit ihnen gemeinsam ein Bewältigungsnetz für die betreffenden Funktionssysteme/Lebenslagen zeichnet. Man erklärt ihnen kurz die Dimensionen, woraufhin sie die Werte möglichst selbst vergeben sollen. Es wird dann eine kleinere Fläche als die idealtypische Maximalfläche resultieren. Das Verhältnis zwischen diesen beiden Flächen ist nun in einen konkreten Inkludierungsgrad zu übersetzen. Einen Vorschlag für die Staffelung der Intervalle enthält Tabelle 1.

| Prozentsatz (Anteil der tatsächlichen an der maximalen Fläche) | Inkludierungsgrad |

| 91-100 | „voll“ |

| 71-90 | „weitgehend“ |

| 50-70 | „mangelhaft“ |

| Kleiner als 50 | „exkludiert“ |

Die ersten drei Intervallweiten sollten ebenfalls noch ausführlich getestet und im Bedarfsfall adaptiert werden. Nur die Obergrenze des letzten Intervalls, bei deren Unterschreitung Exklusion festgestellt wird, erscheint mir vorerst sehr stimmig. Schließlich ist ein Absinken der Fläche auf 50 % automatisch gegeben, wenn eine Dimension völlig auf 0 fällt. Es erscheint mir eindeutig, dass von Exklusion zu sprechen ist, sobald jemand über seine Bewältigungslage mit niemandem sprechen kann, oder keinerlei soziale Anerkennung dafür erfährt, oder sich in völliger Abhängigkeit keinerlei Räume aneignen kann.

3. Konkrete Bewältigungslagen

In den folgenden Abschnitten werden nun drei Bewältigungslagen dargestellt, die in den qualitativen Interviews für die Masterthese „Älterwerden in St. Pölten“ zutage traten. Sie alle haben mit Mobilität zu tun, haben jedoch völlig unterschiedliche Bedingungen und Folgen für die Betroffenen. Die große Unterschiedlichkeit und Bandbreite des Erlebens eingeschränkter Mobilität, die im Folgenden zum Ausdruck kommen wird, zeigt aus meiner Sicht eindeutig, dass die bisherige Abbildung von Mobilität im Inklusionschart zu kurz greift. Soziale Diagnostik muss sich vertieft damit beschäftigen. Ich schlage deshalb am Beispiel der Mobilität das Bewältigungsnetz als geeignetes Instrument für eine vertiefte Betrachtung individueller Bewältigung vor.

Die Bewältigungslagen werden hierzu stets nach den Dimensionen aufgeschlüsselt und grafisch als Bewältigungsnetz dargestellt. Es sei jedoch betont, dass die Werte der Dimensionen auf einer im Nachhinein erfolgten Einschätzung meinerseits beruhen und nicht von den Befragten selbst stammen.

3.1 Eingeschränkte Mobilität und territoriale Brüche

In den Befragungen für die Masterthese kam zum Ausdruck, dass es große regionale Unterschiede hinsichtlich des Ausbaus von öffentlichen Verkehrsmitteln gibt, woraus sich unmittelbare Auswirkungen auf die Mobilität alter Menschen ergeben. Eigenständige Mobilität (Autofahren oder die sichere Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel) ist eine Voraussetzung für eigenständige Lebensbewältigung. Ist die Infrastruktur unzureichend, sind die Menschen auf das Auto angewiesen. Wer in einer Region ohne öffentliche Verkehrsmittel lebt, braucht auf einen Schlag umfangreiche Unterstützung oder einen Heimplatz, sobald die Fähigkeit zum Autofahren verloren geht (vgl. I8: Z. 17-19).

Deshalb ist es wichtig, den Zeitpunkt des Verlustes von Mobilität selbst absehen zu können. Das eigenständige Bewusstwerden und das Thematisieren dessen, dass die Fähigkeit zum Autofahren bald nicht mehr gegeben sein wird oder eine kritische Grenze unterschreitet, ermöglicht die rechtzeitige Planung von Heimunterbringung und somit Erhalt von größerer Handlungsfähigkeit. Dieser Zeitpunkt markiert auch den Wendepunkt, ab dem sich Angehörige aktiv entweder um Unterstützung oder um eine Heimunterbringung kümmern müssen. Für die Angehörigen entsteht ab diesem Zeitpunkt Handlungsdruck (vgl. I8: Z. 28-29).

Es spricht also vieles dafür, dass der Verlust der Fähigkeit zum Autofahren als kritisches Lebensereignis bezeichnet werden kann, da er die Handlungsfähigkeit massiv einschränkt – umso mehr, wenn man in Regionen ohne öffentlichen Verkehr lebt. Durch den Verlust dieser Fähigkeit entsteht eine Bewältigungslage, die in den Dimensionen Abhängigkeit und Aneignung kritisch ist. Es kommt dadurch zu massiven Abhängigkeiten von anderen, auf deren guten Willen, die motorisierte Mobilität zu substituieren, sowie zu räumlichen Verwehrungen in dem Sinne, dass der unmittelbare Nahraum nicht mehr selbstbestimmt verlassen werden kann.

Eine Befragte, Frau E., reflektiert in diesem Sinne über den fehlenden öffentlichen Verkehr in ihrem Heimatort:

„Und wie es also dann in [anonymisiert: Heimatort] oben unmöglich geworden ist, auch deshalb weil die Infrastruktur eigentlich schon hin ist, und ich war zuerst Autofahrerin, und wie ich dann gesehen hab, das geht nicht mehr.“ (I8: Z. 17-19).

Auffällig ist hier, dass sie über das Leben an ihrem Heimatort das Urteil „unmöglich“ fällt und dies in Zusammenhang mit Mobilität im Allgemeinen und Autofahren im Besonderen bringt. Wichtig erscheint weiters das bewusste Erleben dieses Verlustes. In der Formulierung „wie ich dann gesehen hab, das geht nicht mehr“ (ebd.) rettet sich die Befragte die anderen beiden Dimensionen der Bewältigungslage, nämlich Ausdruck und Anerkennung. Sie ist in der Lage, das kritische Lebensereignis auszusprechen, zu thematisieren, und dadurch soziale Anerkennung dafür einzufordern.

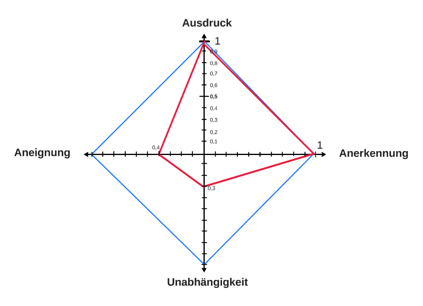

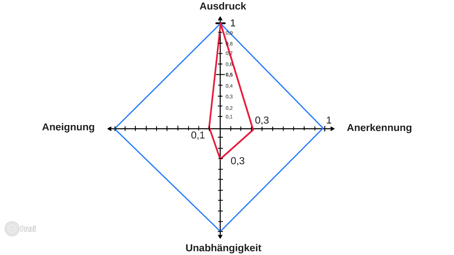

Das im Nachhinein außerhalb der Interviewsituation erarbeitete und auf meiner Einschätzung beruhende Bewältigungsnetz für diese Befragte könnte daher wie in Abbildung 2 dargestellt werden:

Abbildung 2: Bewältigungsnetz für Mobilität und territoriale Brüche (Frau E.) (eigene Darstellung)

Die Unabhängigkeit erscheint noch eingeschränkter als die Möglichkeiten der räumlichen Aneignung, weshalb erstere einen fiktiven Wert von 0,3 und letztere von 0,4 erhält. Es soll an dieser Stelle ausdrücklich betont werden, dass diese Werte ex post von mir eingeschätzt wurden und nicht von der Befragten stammen. Man kann nun die Fläche, die durch die rot eingezeichneten Linien umschlossen wird, berechnen und in Relation zur Maximalfläche, die durch blaue Linien begrenzt wird, stellen. Als Ergebnis erhält man in diesem Beispiel einen Anteil von 45,5 % an der Maximalfläche. Nimmt man die weiter oben vorgeschlagenen Intervalle zur Feststellung des Inkludierungsgrades als gegeben an, kommt man zu dem Schluss, dass Frau E. im Funktionssystem bzw. in der Lebenslage „Mobilität“ exkludiert ist.

Die Wichtigkeit der selbstbestimmten Thematisierung des Verlustes der Fähigkeit zum Autofahren kommt auch an anderer Stelle noch einmal in einer nahezu identischen Formulierung zum Ausdruck, als die Befragte schildert, wie sie Teile ihres lebensweltlich-räumlichen Territoriums verlor und von anderen zur Überwindung von Distanzen abhängig wurde:

„Und das war also ganz schwierig und zum Einkaufen habe ich entweder selber das Auto gebraucht, aber das habe ich dann gesehen, das wird nicht mehr lange gehen. Und zum Arztfahren dasselbe und es gibt drinnen [Anm.: in der Heimatregion] nicht gar so viele Pensionisten, die dann noch ein Auto haben und die sind dann eh von vielen eigentlich immer gebeten worden, also es ist fast, fast zu viel geworden für die wenigen.“ (I8: Z. 69-76).

Aus meiner Sicht ist dies ein Hinweis darauf, dass Alter oftmals eine Verengung oder einen Verlust von Raum bedeutet. Böhnisch (2012: 277) spricht von einem „territorialen Bruch“, wenn mit der Entberuflichung alter Menschen der alltägliche Weg zur Arbeit plötzlich wegfällt. Die empirischen Ergebnisse unserer These lassen den Schluss zu, dass mit dem Verlust der Fähigkeit zum Autofahren ein zweiter territorialer Bruch zu identifizieren ist, in dessen Folge die alten Menschen territorial auf den unmittelbaren Nahraum zurückgeworfen werden.

Wie gestaltet Frau E. nun diese Situation? Das kritische Lebensereignis, der Verlust der Fähigkeit zum Autofahren, markiert den Beginn eines Übergangs, einer Statuspassage hin zu einer neuen Lebensphase: Sie zieht ins Heim um. Wir wissen, dass Übergänge zwischen Lebensphasen potenziell kritisch sind. An den Übergängen verdichten sich die Fragen nach Handlungsfähigkeit und sozialer Integration. Böhnisch (2012: 64-66) identifiziert folgende Faktoren, die eine gute Bewältigung von Übergängen wahrscheinlich machen:

An diesen Faktoren ist oft ein neuer gesicherter Status mit hoher Wahrscheinlichkeit absehbar (vgl. ebd.).

Die Befragte hat sich tatsächlich schon geraume Zeit vorher auf diese Statuspassage vorbereitet, denn sie schildert:

„(…) und zweitens hab ich von Haus aus immer gesagt, wenn ich nicht mehr kann, dann bitte, gebt's mich in ein Heim.“ (I8: Z. 15-17)An anderer Stelle betont sie:

„Angemeldet war ich schon lange [Anm.: im Heim]. Vorsichtshalber gleich angemeldet gewesen.“ (I8: Z. 29-31)

Auch für familiäres Unterstützungsmanagement war bei der Interviewpartnerin gesorgt, denn ihr Sohn hatte als ehemaliger Heimverwalter die Möglichkeit, für eine zeitgerechte Unterbringung der Befragten zu sorgen. In ihren Schilderungen kommt in diesem Zusammenhang zum Ausdruck, dass diese persönlich-lebensweltlichen Ressourcen – einen Sohn zu haben, der als ehemaliger Heimleiter Einfluss nehmen kann – überaus wichtig sind:

„(…) und dann hat sich das ergeben, aber es war halt ein Glücksfall auch, mein Sohn war früher da Verwalter. Aber der war schon wie ich da eingezogen bin, fünfeinhalb Jahre in Pension. Ja, aber er hat eben dann geschaut, wo, wann besteht die Möglichkeit.“ (I8: Z. 24-29)

Die familiäre Unterstützung war insbesondere für ein angemessenes Zeitmanagement wichtig. So wurde es für die Befragte möglich, die Statuspassage ohne große Reibungsverluste zu passieren, denn der Sohn übernahm Verantwortung für den richtigen Zeitpunkt:

„Aber das hat er bewerkstelligen können, na, dass er das nicht versäumt, dass das möglich ist, dass ich da herein komme.“ (I8: Z. 39-40)

Zusammenfassend kann also festgehalten werden: Die Befragte geriet durch das kritische Lebensereignis, welches man mit dem Titel „Verlust der Fähigkeit zum Autofahren“ überschreiben könnte, in eine Bewältigungslage, die in den Dimensionen (räumliche) Aneignung und Abhängigkeit prekär war. In den anderen beiden Dimensionen Ausdruck und Anerkennung gelang ihr eine positive Gestaltung: Sie erkannte den Eintritt des kritischen Lebensereignisses, war in der Lage, es zu thematisieren und erhielt Anerkennung des sozialen Umfelds für das Problem. Die bereits länger zurückliegende Vorbereitung auf den Übergang sowie das familiäre Unterstützungsmanagement ermöglichten ihr eine erfolgreiche Bewältigung dieses Schrittes in eine neue Lebensphase, deren Beginn der Einzug ins Heim markiert. Ein neuerliches Zeichnen des Bewältigungsnetzes nach Einzug ins Heim würde mit hoher Wahrscheinlichkeit höhere Werte in der Dimension Aneignung erkennen lassen, da die Befragte im Heim wieder alle Orte, die für sie persönlich wichtig sind, erreichen kann. Somit würde auch das Flächenverhältnis günstiger. Man könnte nun überprüfen, ob durch den Einzug ins Heim im Funktionssystem Mobilität der Inkludierungsgrad zumindest auf „weitgehend“ angestiegen ist.

Auch bei einem anderen Befragten, Herrn S., ist das Thema Autofahren und der Verlust der Fähigkeit dazu als wichtiges Thema zu erkennen. Er ist unabhängig davon ins Heim gezogen und hat sich selbst eine Altersgrenze von 80 Jahren gesetzt, an der er das Autofahren aufgegeben hat. Auch ihm war der Verlust der Fähigkeit sehr bewusst, denn er sagt:

„Dann hab ich aber gsagt, jetzt is aber Schluss. Ich war mir nicht mehr sicher, net.“ (I9: Z. 613)

Dieses Bewusstwerden ist eine Voraussetzung für die Thematisierung einer Bewältigungslage. Im Gegensatz zur oben beschriebenen Befragten, Frau E., von der wir nur erfahren, dass „es nicht mehr geht“ (I8: Z. 18) begründet Herr S. das Aufgeben des Autofahrens konkret, und zwar mit Sicherheitsbedenken. Er hat jedoch auch nach dem Umzug ins Heim noch Bedürfnisse nach motorisierter Mobilität, die er aus eigener Kraft nicht realisieren kann:

„Da sind zwei Sachen da heroben [Anm.: im Heim]. Da geht’s mir eins gut und Ding und habe alles (…) aber man kommt auch nicht weg. Man kommt schlecht weg, sagen wir so.“ (I9: Z. 602-604)

Schlüsselt man wieder die Dimensionen der Bewältigungslage auf, ist zu erkennen, dass auch hier Ausdruck und Anerkennung positiv ausgestaltet sind. Räumliche Aneignung und Abhängigkeit dagegen gestalten sich prekär. Um sich Räume anzueignen, ist er von anderen abhängig:

„(…) außer halt mit meinen Kindern, net. Und die hab ich da. Da fahren wir sowieso allerweil wo hin.“ (I9: Z. 604-605)

Herr S. gestaltet diese Bewältigungslage aber durchaus kreativ, indem er mit seinem Enkel ein Abkommen auf Gegenseitigkeit geschlossen hat. Er finanziert ein Auto, dafür wird er vom Enkel oder der Schwiegertochter chauffiert. Die Dimension Abhängigkeit ist dadurch maßgeblich gemildert:

„Ich habe noch ein Auto (lacht). Zahlen tu ich’s noch (lacht). Das Enkerl fährt. Aber wenn ich sage, „du ich möchte dort und dort hin“, das machen wir uns aus, mag des, dann führt er mich schon hin bzw. sagen mein Sohn oder die Schwiegertochter „na wir fahren schon“ (lacht).“ (I9: Z. 614-621)

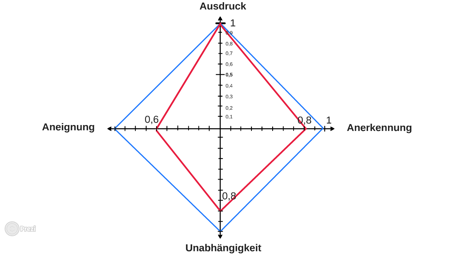

Durch dieses Abkommen hat Herr S. die Mobilität über die Heimgrenzen hinweg wieder für sich hergestellt. Sein Bewältigungsnetz könnte wie in Abbildung 3 dargestellt aussehen:

Abbildung 3: Bewältigungsnetz für Mobilität und territoriale Brüche (Herr S.) (eigene Darstellung)

Es wäre denkbar, dass er aufgrund des Stellens von Bedingungen für die Finanzierung des Autos etwas weniger soziale Anerkennung für seine eingeschränkte Mobilität erhält und er deshalb in der Dimension Anerkennung nur 80% des Maximalwertes erhält. Die räumliche Aneignung wäre natürlich ebenfalls eingeschränkt, aber immer noch besser als bei der eingangs beschriebenen Befragten, Frau E., die von niemandem chauffiert wird. Daher wurde in der Dimension Aneignung ex post ein Wert von 0,6 vergeben. In gewisser Hinsicht ist Herr S. damit aber auch ein wenig abhängig, was die leichte Einschränkung in der Dimension Unabhängigkeit (80%) verdeutlicht. Die Fläche dieses Bewältigungsnetzes erreicht 63% des Maximums. Herr S. wäre somit unter Heranziehung der oben festgelegten Intervalle im Funktionssystem Mobilität als „mangelhaft“ inkludiert zu bezeichnen.

3.2 Drohende „Gefangenschaft“ in der Wohnung

Ein befragtes Ehepaar, Frau und Herr L., wohnte 38 Jahre lang im großen Pfarrhof einer kleineren Nachbargemeinde von St. Pölten. Seit 8 Jahren wohnen die beiden nun in einer Genossenschaftswohnung mit 80m2 in St. Pölten. Sie schildern, dass der große Pfarrhof mit seinen 16 Zimmern und einem Geschäftslokal im Haus genau richtig für die Familienphase war, als die Kinder aufwuchsen. Diese konnten immer FreundInnen zum Übernachten mitnehmen (vgl. I4: Z. 18, 215-219). Doch nach dem Auszug der Kinder und mit zunehmendem Alter wurde der Pfarrhof nicht nur in Bezug auf die viele damit verbundene Arbeit, sondern auch in finanzieller Hinsicht schwierig zu erhalten. Vor allem die hohen Heizkosten werden betont (vgl. I4: Z. 35-36). Doch auch gesundheitliche Einschränkungen erschwerten das Leben im Pfarrhof: Die Frau wurde schwerhörig, was die Kommunikation über die im Vergleich zu einer Wohnung größeren Distanzen schwierig gestaltete:

„Das [Anm.: die Schwerhörigkeit Frau L.] ist eine Katastrophe dann, wenn das ein größeres Gebäude ist.“ (I4: Z. 61)

Beide Befragte reflektieren:

„(…) aber die Größe, wenn man älter wird, ist es eine Belastung.“ (I4: Z. 219-220)

Als Beispiel führt Herr L. an, wie anstrengend der nächtliche Toilettengang für ihn immer war, wenn 26 Meter hin und zurück überwunden werden mussten (vgl. I4: Z. 208-210). Von ihrer Tochter hat das Ehepaar schließlich von einer freiwerdenden Genossenschaftswohnung in deren unmittelbarer Nachbarschaft erfahren und zog dort ein. Sie schildern, dass das Leben in der Wohnung eine große Entlastung war. Sie betonen, dass sie keinen einzigen Tag von Heimweh geplagt worden seien (vgl. I4: Z. 220-222). Die Befragten liefern uns auch einen Beweis dafür, wie wichtig mitziehende Haustiere sind. Ausführlich schildern sie ihre Sorge angesichts des bevorstehenden Umzugs, wie es ihren beiden an Freigang gewohnten Katzen in der Wohnung gehen würde. Doch auch die Katzen haben sich, genauso wie die beiden InterviewpartnerInnen, in der Wohnung sofort wohlgefühlt (vgl. I4: Z. 225-231) und spielten somit eine wichtige Rolle dabei, den Umzug positiv zu bewältigen.

In der Wohnung lebt das Paar nun relativ zurückgezogen. Frau L. häkelt gern und betont, dass sie keine großartigen Aktivitäten außerhalb der Wohnung braucht. Es würde sie auch nicht stören, wenn sie die Wohnung gar nicht mehr verlassen könnte (vgl. I4: Z. 1035-1036). Eindrucksvoll erzählt sie, dass im Sommer stets beide Balkontüren geöffnet sind, was ihnen offenbar in ausreichendem Maße das Gefühl vermittelt, im Freien zu sein. Sie frühstücken und essen am Balkon zu Mittag solange es die Jahreszeit zulässt. Sie genießen das sehr (vgl. I4: Z. 1039-1049).

„Ja, wir leben hier. Im Sommer sind wir immer am Balkon draußen.“ (I4: Z. 1037)

Was die Aussicht auf das fortschreitende Alter betrifft, sind sich beide Befragten noch im Unklaren darüber, wie sie dann ihre Wohnsituation gestalten werden. Befragt nach ihren Gedanken über Betreutes Wohnen geben sie an, dass sie eine Beschäftigung mit diesem Thema aufschieben, bis es unumgänglich ist. Sie haben jedenfalls vor, so lange wie möglich ohne Unterstützung in der aktuellen Wohnung zu bleiben. So sagt Herr L.:

„Ich glaube, das kommt auch auf die Verfassung an, wie man dann ist.“ (I4: Z. 975).Und Frau L. pflichtet ihm bei:

„Solange man es schafft, dass man sich alleine alles machen kann, möchte man (…) schon durchhalten.“ (ebd.: Z. 977-981)

Eine etwas ablehnende Haltung gegenüber der Idee des Betreuten Wohnens klingt an, wenn die beiden GesprächspartnerInnen sagen, dass ihnen eine Einrichtung des Betreuten Wohnens bekannt ist, ihnen diese jedoch nicht gefällt (vgl. I4: Z. 982-986). Sie wollen sich derzeit also noch nicht damit beschäftigen. Sie sehen sich noch nicht als Zielgruppe für Betreutes Wohnen:

„Da sind wir noch zu fit, glaube ich.“, so Herr L. (I4: Z. 988).

Nichtsdestotrotz kommen erste Einschränkungen dieser Fitness bereits jetzt ins Blickfeld, wenn Herr und Frau K. schildern, wie es ihnen in der Wohnhausanlage ohne Lift geht:

„Wenn wir den Einkauf herauf tragen, dann schnaufen wir schon recht.“ (I4: Z. 992)

Aber noch scheint diese Einschränkung harmlos und die dazu führenden Umstände bewältigbar, da gestaltbar:

„Wir kaufen ein bisschen zu viel ein wahrscheinlich (…) Ja, wir müssten öfters gehen.“ (I4: Z. 994-997)

Herr L. äußert indes großes Unverständnis darüber, dass Lifte erst ab 3 Stockwerken verpflichtend eingebaut werden müssen, da man auch in den unteren Stockwerken „Gefangener seiner Wohnung“ (I4: Z. 1011) sei, wenn man keine Stufen überwinden könne. Auch wenn sich diese Befragten zurzeit also noch imstande sehen, das Verlassen und Erreichen der Wohnung aus eigener Anpassungsleistung heraus zu gestalten, prangt doch dieses durchaus plastische Bild des „Gefangenen“ der Wohnung im Bewusstsein.

Resümierend kann also festgehalten werden, dass das Ehepaar nach dem beschwerlichen Leben im Pfarrhof in der Wohnung sehr glücklich ist, da der Alltag hier leichter bewältigbar ist. Erste Anzeichen einer neuerlichen altersbedingten Überforderung mit der Wohnsituation zeichnen sich angesichts des fehlenden Lifts ab, führen aber zurzeit noch nicht zu einer konkreten Beschäftigung mit möglichen Entlastungsszenarien. Es überwiegt noch eine ablehnende Haltung gegenüber institutionellen Hilfeangeboten oder Wohnformen wie Betreutem Wohnen. Das bedrohliche finale Szenario „Gefangener“ seiner Wohnung zu sein, wird noch von jener Haltung in Schach gehalten, dass man ohnehin kaum hinaus wolle.

Die Befragten liefern einen eindrucksvollen Beweis dafür, wie der Wohnbereich im Alter an Bedeutung gewinnt und Umweltbezüge schrumpfen. Der eigene Haushalt ist für viele Menschen im Alter, so auch für dieses Ehepaar, ein Ausdruck eigener Kompetenz, im Sinne so lange wie möglich zu erhaltender Selbstverantwortung (vgl. Backes/Clemens 2013: 246). Die Handlungsfähigkeit wird so lange gegeben sein, bis der Status des handlungsunfähigen „Gefangenen“ eintritt.

Um das Bewältigungsnetz wie in Abbildung 4 für Herrn und Frau L. zu erstellen, sollte in der Dimension Aneignung noch ein voller Wert von 1 vergeben werden, denn schließlich können Herr und Frau L. jetzt noch überall hin, wohin sie wollen – wenn sie denn wollen. Beim Ausdruck erscheinen sie etwas unklar, sie schwanken noch zwischen den Haltungen „wir wollen ohnehin nicht hinaus“ und „Gefangenschaft“, was vielleicht auch der Tatsache geschuldet sein könnte, dass sie sich darin nicht einig sind. Deshalb wurde diese Dimension fiktiv mit 0,8 statt 1 bewertet. Sobald jedoch eine Gehbehinderung oder eine andere Erkrankung/Schwächung eintritt, die ein Überwinden der Stufen unmöglich macht, wird sich die Dimension Aneignung sehr schnell gegen null bewegen, wodurch sich das Bewältigungsnetz empfindlich verkleinern wird. Spätestens dann ist dieses Ehepaar im Funktionssystem Mobilität exkludiert.

Abbildung 4: Bewältigungsnetz für latente „Gefangenschaft“ in der Wohnung (Familie L.) (eigene Darstellung)

3.3 Barriere[un]freiheit

Mobilität in Form von oder in Zusammenhang mit Barrierefreiheit erscheint als entscheidende Determinante der alltäglichen Lebensführung jener Befragten mit Gehbehinderungen. Anders als bei Nicht-Gehbehinderten erscheint eine Unterscheidung zwischen Mobilität und Barriere[un]freiheit angebracht. Schließlich ist vorstellbar, dass eine Person hoch mobil ist, wenn sie uneingeschränkten Zugang zu Fahrtendiensten, Niederflurbussen etc. hat oder selbst mit einem auf die individuellen Fähigkeiten angepassten Auto unterwegs ist, jedoch vor großen Herausforderungen im Alltagsleben steht, wenn Orte des täglichen Bedarfs wie Geschäfte, Arztpraxen, Räume der Freizeitgestaltung usw. nur über Stufen erreichbar sind. Eine solche Person würde sich höchstwahrscheinlich nicht als immobil bezeichnen. Möglicherweise würde sie eine solche Zuschreibung als stigmatisierend empfinden. Im Inklusionschart sollte aber dennoch abgebildet werden können, dass physische Barrieren diese Person aus manchen Teilhabemöglichkeiten exkludieren. Es wäre daher vorzuschlagen, dass das Funktionssystem Mobilität im Inklusionschart eine Unterkategorie mit der Bezeichnung „Barriere[un]freiheit“ erhält, die ausschließlich für Gehbehinderte zur Anwendung kommt.

Es ist einleuchtend, dass unüberwindbare Barrieren eine direkte Verhinderung der räumlichen Aneignungschancen darstellen. Die Bewältigungslage in Zusammenhang mit Barriere[un]freiheit erscheint besonders prekär, wenn damit die physische Erreichbarkeit medizinischer Versorgung in großem Maße unsicher wird, wie Frau E. plastisch schildert:

„Mich stört wesentlich mehr, dass viele der Ärzte entweder keinen Lift haben oder einen Lift, der erst nach vier bis fünf Stufen beginnt, also das ist, das sind meistens diese alten Häuser. Weil da habe ich am Freitag beim Dr. Z. einen Termin, da weiß ich schon wieder nicht, fangt dort der Lift unten an oder muss ich dort auch wieder erst Stufen damit überwinden.“ (I8: Z. 298-302)

Besonders empörend erscheint, dass Räume des kapitalistischen Konsums im Unterschied zu jenen der medizinischen Versorgung offensichtlich auf selbstverständlichere Art und Weise barrierefrei erreichbar sind wie folgende Interviewpassage illustriert:

Frau E.: „Ich bin froh, dass viele Geschäfte (…) fast oder ganz be- ah leicht zu begehen sind, also wirklich barrierefrei sind.“InterviewerIn: „Also bei den Geschäften ist es mehr als bei den Ärzten?“

Frau E.: „Ja, weitaus mehr!“ (I8: Z. 344-347)

Hinzu kommt, dass es im medizinischen Hilfesystem offenbar kaum ein Bewusstsein für das Problem der Barriere[un]freiheit zu geben scheint. ÄrztInnen verweisen zu anderen (Fach-)ÄrztInnen, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, ob diese für die PatientInnen überhaupt erreichbar sind, wie die Befragte ausführt:

„Ja und wenn ich auf irgendeinem Gebiet einen Arzt brauche, wo ich noch gar keinen Facharzt besucht habe, dann ist eigentlich die Entscheidung die: ‚Wie komme ich zu dem hin?’ Kürzlich habe ich einen HNO-Arzt aufsuchen müssen. (…) Der Dr. H., den ich ausnahmsweise kontaktiert habe, weil mein Arzt auf Urlaub war, der hat mich zum Röntgen geschickt, zum F., und dann hat er gesagt: ‚Und nachher gehen Sie bitte mit dem Röntgen gleich zum HNO-Arzt’. Und da habe ich mir das auch zuerst angeschaut, jo denke ich mir, zu dem habe ich keine Schwierigkeiten zum Gehen, weil sonst hätte ich weitergesucht, wo einer barrierefrei zu finden ist.“ (I8: Z. 376-384)

Es ist zwar denkbar, dass der Vertretungsarzt wusste, dass beide Fachärzte barrierefrei erreichbar sind und er das nur nicht an die Patientin kommuniziert hat. Es würde für die Anerkennung der Barriere[un]freiheit als soziales Problem jedoch einen großen Unterschied machen, wenn der Arzt das mit der Patientin bespricht und dafür auch Mitverantwortung übernimmt. Doch die Befragte geht wie selbstverständlich davon aus, dass sie auf eigene Faust hätte weiter recherchieren müssen. Aus ihrer Sicht ist es normal, dass sie mit diesem Problem alleine ist und unter Umständen Zeitverluste für medizinische Interventionen in Kauf nehmen muss, was aus (nicht nur) sozialarbeiterischer Sicht nachdenklich stimmt. Es wäre hier eine Form von Fallmanagement notwendig, welche gewährleistet, dass die wichtigsten Informationen – so eben über Gehbehinderung und die Wichtigkeit von Barrierefreiheit – stets mit den PatientInnen „mitfließen“.

Diese Bewältigungslage wird zusätzlich dadurch kritisch, dass es auch in der Dimension Abhängigkeit zu massiven Verschärfungen komm. So erzählt Frau E., dass sie regelmäßig auf die Hilfe von zufällig anwesenden Menschen angewiesen ist:

„Manchmal warte ich dann auch ein bissl, ob noch wer hinauf will, dass ich bitte, dass sie mir a bissl helfen“. (I8: Z. 305-306)„Oder wenn ich zur Blutabnahme, da muss ich sagen, da muss ich warten, bis wieder Passanten kommen, dass ich mir helfen lasse.“ (I8: Z. 336-338)

Noch plastischer kommt die durch Barriereunfreiheit erzwungene körperliche Nähe zu Fremden zum Ausdruck, wenn sie sagt:

„Da habe ich schon manchmal gewartet, bis irgendwer kommt, wo ich frage ‚darf ich mich einhängen?’“ (I8: Z. 320-322)

Ein mögliches Bewältigungsnetz für diese Befragte stellt Abbildung 5 dar. Minimale Werte erscheinen bei Aneignung und Unabhängigkeit angebracht. Aufgrund des Gebarens der ÄrztInnen erhält auch die Dimension Anerkennung einen niedrigen Wert. Die Dimension Ausdruck ist positiv ausgestaltet, denn die Befragte artikuliert ihre Hilflosigkeit sehr plastisch und nachvollziehbar.

Es ist auf einen Blick erkennbar, dass die Fläche kleiner als 50% der Maximalfläche ist, somit wäre unmittelbar klar, dass die Befragte im Funktionssubsystem Barriere[un]freiheit exkludiert ist:

Abbildung 5: Bewältigungsnetz für Barriere[un]freiheit (Frau E.) (eigene Darstellung)

Um ihre Handlungsfähigkeit aufrecht zu erhalten, ist die Befragte zu umfangreichen Recherchetätigkeiten gezwungen. Sie benötigt ein detailliertes Wissen über die räumlichen Gegebenheiten, wenn sie einen Weg zurücklegen muss. Es erscheint in erster Linie als große kognitive Herausforderung, wenn sie sagt:

„Und da gehe ich vorwiegend da [Anm.: in die hausinterne Ordination des Heims] und schaue, dass ich nichts vergesse, damit ich nicht von ihm was holen muss, ja.“ (I8: Z. 335-336)

Die Befragte verfügt über eine innere Landkarte, auf der sie alle auch noch so kleinen Hilfsmittel zur Fortbewegung genauestens kartographiert:

„In der Ordination drüben ist es wieder dann nicht so schwierig. Da ist dann wieder einmal ein Sessel, dort eine Türschnalle, das genügt auch schon zum Anhalten, aber außer den Stock brauche ich da immer was.“ (I8: Z. 338-341)

Zu einem beträchtlichen Anteil muss Energie in Form von Recherchieren und Nachdenken über Möglichkeiten und Alternativen aufgewandt werden, wie man wann wohin gelangen kann. Die innere Landkarte muss immer wieder mit neuer Information aktualisiert werden.

Mobilität in Form von barrierefreier Erreichbarkeit aller individuell wichtigen Orte ist ein grundlegendes Lebensthema für Gehbehinderte, daher ist sie auch das erste und vorrangige Kriterium der Beurteilung der Stadt St. Pölten, welche beim öffentlichen Verkehr positiv ausfällt (vgl. I8: Z. 292), bei der barrierefreien Erreichbarkeit von ÄrztInnen jedoch sehr negativ (I8: Z. 298-302). Der Umgang damit ist sehr von Anpassung geprägt, allerdings so, dass man sich an die Gegebenheiten zwar anpasst, aber mit einer großen Beharrlichkeit an den Zielen festhält und immer weitere alternative Wege sucht:

„(…) sonst hätte ich weiter gesucht.“ (I8: Z. 384)

Ein beharrliches Umschiffen von Hindernissen auf dem Weg zum Ziel, nahezu egal, wie lang der Weg dadurch wird.

4. Fazit

Ausgehend von der Feststellung, dass traditionelle Rollenzuschreibungen und Altersbilder für immer weniger Alte angemessen sind, lag das Interesse darauf, wie sie unabhängig oder auch in aktiver Abgrenzung von diesen Zumutungen ihre Handlungsfähigkeit erhalten. Vor diesem Hintergrund finden sich alte Menschen mit einem verstärkten Gestaltungs- und Entscheidungsdruck konfrontiert. Wie gelingt unter diesen Voraussetzungen Lebensbewältigung? Wie bleibt Handlungsfähigkeit aufrecht, auch im Falle des Verlustes bisher selbstverständlicher Gewissheiten – etwa der Fähigkeit, Auto zu fahren?

Um sich diesen Fragen anzunähern, wurden drei Bewältigungslagen analysiert, die sich in den empirischen Ergebnissen der Masterthese „Älterwerden in St. Pölten“ besonders prominent zeigten und alle Mobilität zum Inhalt hatten. Anhand der geschilderten Bewältigungslagen wurde die Wichtigkeit der Dimensionen Ausdruck, Anerkennung, Unabhängigkeit und Aneignung dargestellt. Um die Bewältigungslage in ihren Dimensionen grafisch darzustellen, wurde als neues Instrument der sozialen Diagnostik das Bewältigungsnetz entwickelt. Es dient als Vorschlag, um damit einzelne Bewältigungslagen genauer zu analysieren und kann somit für sich alleine genommen oder auch als Ausfüllhilfe für das Inklusionschart angewandt werden.

Die konkrete Praxisrelevanz des Bewältigungsnetzes wird in zukünftigen Untersuchungen zu testen sein. Ebenso wird es notwendig sein, die Abstufungen auf den einzelnen Dimensionen zu operationalisieren, um genau festzustellen, welche Aspekte einen Unterschied zwischen den Ausprägungen machen. Wie stellt man etwa fest, ob beim Ausdruck ein Wert von 0,3 oder 0,4 zu vergeben ist? Welche Umstände müssen vorliegen, damit die Ausprägung der Dimension ansteigt oder abfällt? Weiterführende Forschung wird Antworten auf diese Fragen liefern.

Literatur

Backes, Gertrud M. / Clemens, Wolfgang (2013): Lebensphase Alter. Eine Einführung in die sozialwissenschaftliche Alternsforschung. 4. Auflage, Weinheim/Basel: Beltz Juventa.

Böhnisch, Lothar (2012): Sozialpädagogik der Lebensalter. Eine Einführung. 6., überarbeitete Auflage, Weinheim/Basel: Beltz Juventa.

Flick, Uwe (2011): Das Episodische Interview. Empirische Forschung und Soziale Arbeit. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Pantuček, Peter (2012): Soziale Diagnostik. Verfahren für die Praxis Sozialer Arbeit. 3., verbesserte Auflage, Wien/Köln/Weimar: Böhlau.

Przyborski, Aglaja / Wohlrab-Sahr, Monika (2014): Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch. 4. Aufl., München: Oldenbourg Verlag.

Strauss, Anselm / Corbin, Juliet (1996): Grounded Theory: Grundlagen qualitativer Sozialforschung. Weinheim: Beltz / Psychologie Verlags Union.

Erhebungsquellen

Interview 4 (I4): Herr und Frau L., durchgeführt am 13.03.2015 in St. Pölten

Interview 8 (I8): Frau E., durchgeführt am 11.02.2015 in St. Pölten

Interview 9 (I9): Herr S., durchgeführt am 23.02.2015 in St. Pölten

Transkripte und Tonaufzeichnungen der Interviews befinden sich im Archiv der Autorin.

Über die Autorin

Mag.a Gabriele Drack-Mayer, MA

|