Abbildung 1: Zentrale Begriffe (eigene Darstellung in Anlehnung an Frey 1997: 130f, Frey/Hauser 1987: 7, Laskowski 2000: 2f, Mummendey 2006: 79, Staudinger/Greve 1997: 10)

soziales_kapital

wissenschaftliches journal österreichischer fachhochschul-studiengänge soziale arbeit

Nr. 16 (2016) / Rubrik "Junge Wissenschaft" / Standort Innsbruck

Printversion: http://www.soziales-kapital.at/index.php/sozialeskapital/article/viewFile/489/856.pdf

Johanna Kern:

1. Einleitung

Jedes Individuum verfügt über ein Bild von sich selbst, über ein sogenanntes „Selbstbild“. Es ist ein Teil der Persönlichkeit, es prägt uns und unser Handeln. Selbstbilder entscheiden über die Höhe des Selbstwertgefühls eines Individuums. Wer sich selbst weniger wertschätzt und folglich über ein negativ gefärbtes Selbstbild verfügt, wird tendenziell auch von anderen nicht so wahrgenommen, wie es unter Umständen der Fall wäre, würde er_sie ein höheres Maß an Selbstachtung zeigen. Ein positives Selbstbild ermöglicht es hingegen, die eigenen Fähigkeiten und Talente zu erkennen und sie besser zu nutzen (vgl. Laskowski 2000: 8). Dies bestätigt Thoreau (2007: 27f):

„Die öffentliche Meinung ist ein schwacher Tyrann im Vergleich zu unserer eigenen Privatmeinung. Was ein Mensch von sich selbst denkt, das ist es, wodurch sein Schicksal bestimmt oder vielmehr prophezeit wird.“

Dabei spielt das Selbstbild nicht nur für die individuelle Persönlichkeit eine Rolle, sondern auch für die Arbeitswelt. Das abzuleitende „berufliche Selbstbild“ bezeichnet die Art und Weise, wie sich jemand in seiner_ihrer beruflichen Rolle wahrnimmt einschließlich der damit verbundenen Bewertungen. Denn wer seinen_ihren Beruf als etwas Positives wahrnimmt, arbeitet in der Regel auch konstruktiver und ist motivierter (vgl. Schütz 2003: 3). Durch den Eintritt ins Berufsleben wird ein entscheidender biografischer Einschnitt im Leben eines Menschen markiert. Bis ein Individuum in die Arbeitswelt eintritt, durchläuft es mehrere Sozialisationsprozesse, welche nicht nur die Berufswahl, sondern auch das Verständnis der beruflichen Rolle prägen. Das Individuum wird von verschiedenen Sozialisationsinstanzen auf eine spätere Rolle in der Arbeitswelt vorbereitet, begonnen bei der Familie bis hin zur Schule und einem möglichen Studium bzw. einer Ausbildung (vgl. Hurrelmann 2006: 172f).

Durch subjektive Erfahrungen im Laufe meines Studiums und durch den Austausch mit anderen Studierenden entstand wiederholt der Eindruck, dass Studierende der Sozialen Arbeit über ein tendenziell negatives berufliches Selbstbild verfügen. D. h., dass in der individuellen Wahrnehmung die berufliche Tätigkeit abgewertet wird.

Da mich diese Thematik durch mein Studium begleitet hat, habe ich mich in meiner Masterarbeit, auf welcher der folgende Artikel basiert, diesem Thema gewidmet.

Zurzeit gibt es kaum empirische Untersuchungen darüber, ob und wenn ja welche Rolle ein berufliches Selbstbild für Studierende der Sozialen Arbeit spielt. Eine fundierte Studie zu diesen Fragestellungen ist daher noch ausständig.

Der vorliegende Artikel beschäftigt sich nun in gekürzter Form mit zentralen theoretischen Erkenntnissen meiner Masterarbeit zur vorliegenden Thematik. Im Vordergrund stehen dabei das Konstrukt des beruflichen Selbstbildes und die Frage der Relevanz desselbigen. Zunächst werden theoretische Grundlagen des Selbstbildes erläutert. Anschließend wird die Frage erläutert, welche Bedeutung das Selbstbild hat und wie dieses im Kontext von beruflicher Sozialisation und professioneller Grundhaltung verortet ist. Zudem steht der berufliche Habitus im Fokus einschließlich der Frage, weshalb dieser im Kontext der Sozialen Arbeit Beachtung finden sollte.

2. Theoretische Grundlagen

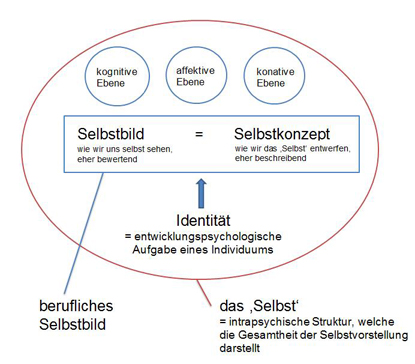

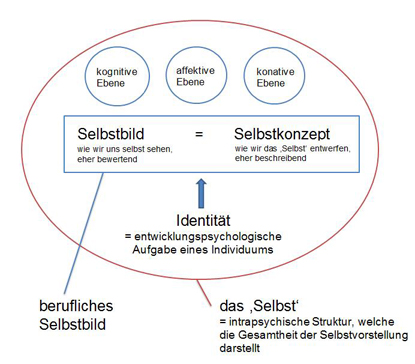

In einer theoretischen Auseinandersetzung mit dem Konzept der Selbstwahrnehmung wird deutlich, dass bei der Betrachtung des „Selbst“ als psychologisches Konstrukt die beiden Begriffe „Subjektivierung“ und „Identität“ von Bedeutung sind.

Die Grundannahme hinsichtlich Subjektivierung lautet, dass Individuen zu Subjekten werden, „wenn sie sich in der Teilnahme an alltäglichen sozialen Praktiken sowie in speziellen Praktiken des Übens, Trainierens und der Reflexivität in eine (…) Subjektform einpassen.“ (Alkemeyer/Budde/Freist 2013: 20) Dies kann als Teil der Sozialisation gesehen werden und ist die Basis dafür, dass Individuen spezifische Haltungen und Einstellungen gegenüber sozialem Handeln und sich selbst entwickeln. Der Ausgangspunkt ist beim Konstrukt des Selbst die „Idee, dass sich das Selbst während der gesamten Lebensspanne verändert; dabei mögen sich sowohl neue Bereiche und Funktionsweisen erschließen als auch andere verschließen“ (Staudinger/Greve 1997: 10). Beim Selbst handelt es sich also um die Gesamtheit der Selbstvorstellungen einer Person über sich selbst.

Abbildung 1: Zentrale Begriffe (eigene Darstellung in Anlehnung an Frey 1997: 130f, Frey/Hauser 1987: 7, Laskowski 2000: 2f, Mummendey 2006: 79, Staudinger/Greve 1997: 10)

Das Selbst entwickelt nachdem Prozess der Subjektwerdung seine Identität. Dies kann „als entwicklungspsychologische Aufgabe einer Person angesehen [werden], die unterschiedlichen Erfahrungen ihres Lebens in der Form zu integrieren, dass sie sich im Wechsel der Lebenssituationen und über die Zeit hinweg als Einheit erlebt und sich als dieselbe wiedererkennt.“ (Laskowski 2000: 12) Zentral ist daher beim Begriff der Identität, dass es sich dabei nicht um etwas Statisches, sondern um etwas Wandelbares handelt, das sich über die Zeit hinweg verändern kann. Das Selbstbild und das Selbstkonzept tragen dazu bei, die unterschiedlichen Erfahrungen, welche dem Individuum widerfahren, aufzunehmen, zu reflektieren und zu bewerten. Das Ergebnis dieser Prozesse bildet die Identität einer Person, welche wiederum als Handlungsgrundlage dient. Während das Selbstbild beschreibt, wie Individuen sich selbst sehen und es tendenziell (be-)wertender Natur ist, ist das Selbstkonzept eher beschreibend. Letzteres gibt Aufschluss darüber, wie Individuen ihr Selbst entwerfen. Jedoch sind die beiden Begriffe eng miteinander verbunden und werden in der Literatur und diesem Artikel ident verwendet.

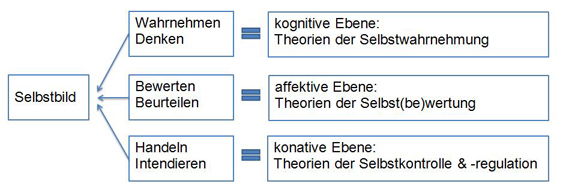

Unter dem beruflichen Selbstbild wird in dieser Arbeit die Summe aus Selbstbild und Selbstkonzept im beruflichen Kontext subsumiert. Es geht um Wahrnehmung, Bewertung und daraus resultierende Handlungen. Hier schließt das Konzept der Mehrdimensionalität bzw. das Drei-Komponenten-Modell nach Staudinger/Greve (1997) an. Dieses geht von einer Wechselwirkung der kognitiven, affektiven und konativen Ebene des Selbst aus, welche mehr oder weniger stark ausgeprägt sein kann.

Abbildung 2: Drei Dimensionen des Selbst (eigene Darstellung in Anlehnung an Staudinger/Greve 1997: 7f, Bierhoff 2006: 328f)

Abbildung 2 verdeutlicht die Komplexität und Verflechtung der Ebenen bei der Entwicklung des (beruflichen) Selbstbildes.

Darüber hinaus verweist Greve (2000) auf die zeitliche Bedingtheit bei den unterschiedlichen Ausprägungen des Selbst. Das aktuelle Selbstbild einer Person entsteht nicht nur in der Gegenwart, es ist vielmehr ein komplexes Zusammenagieren von biographischen Erfahrungen, gegenwärtiger Selbstreflexion sowie zukünftigen Identitätsaussichten: „So bin ich, so war ich, so werde ich sein.“ (Greve 2000: 18) Wenn ein Individuum über sich selbst nachdenkt, wird es nicht nur Bezug auf gegenwärtige Kompetenzen und Eigenschaften nehmen, sondern sehr wahrscheinlich auch auf die individuelle Biografie, also auf Vergangenes. Bei einem Blick auf die eigene Zukunft stehen mehrere mögliche Optionen als realistische Erwartungen im Zentrum der Erwägungen/Reflexion, trotz der Unsicherheit dieser potenzieller Perspektiven stehen sie in wechselseitigem Bezug mit dem Selbst. Deutlich wird dies auch, wenn man die Komponente des möglichen und des realen Selbst mit berücksichtigt (vgl. Markus/Nurius 1986).

„Zwar ist der potentielle Umfang des möglichen Selbst wesentlich größer als das reale Selbst (meiner faktischen Biographie steht eine Unzahl möglicher Alternativen gegenüber), aber die Person wird nur einen Teil davon tatsächlich für möglich halten bzw. überhaupt je erwogen haben.“ (Greve 2000: 19)

Der Facettenreichtum des Selbstbildes erschöpft sich nicht mit Blick in die Zukunft. Ebenso die Vergangenheit lässt sich auf diese Weise betrachten, denn Ereignisse in der Vergangenheit hätten auch ganz anders verlaufen können. Dabei kann es sich beispielsweise um die Entscheidung für oder gegen eine Arbeitsstelle in einer anderen Stadt handeln, der Beginn eines neuen Hobbys oder ganz simpel um einen verpassten Zug. Größere und kleinere Zufälle haben häufig dazu beigetragen, dass ein Individuum sich eben genau zu dieser Person entwickelt hat, die es jetzt ist, dass die eigene Biografie genauso verlaufen ist, wie es der Fall war (vgl. Greve 2000: 18ff). „Einige dieser verpassten Chancen und vermiedenen Gefahren (…) mögen durchaus identitätskonstitutive Bedeutung haben“ (ebd.: 19), können aber ebenso keinerlei Einfluss auf das Individuum nehmen.1 Auch in Bezug auf die Zukunft gibt es Unterschiede zwischen relativ sicheren Erwartungen und möglichen, rein fiktiven Alternativen. So kann ein Individuum mit einer gewissen Sicherheit von sich sagen, dass es auch in Zukunft z. B. noch gerne Schokolade isst. Demgegenüber können Studierende gegen Ende ihres Studiums eventuell nicht sicher sagen, in welcher Stadt sie in einem Jahr leben werden.

3. Die Bedeutung des Selbstbildes für Sozialarbeiter_innen

Es verbleibt die Frage, weshalb sich Sozialarbeiter_innen bzw. die Sozialarbeitsforschung mit dieser Thematik auseinander setzen sollten. In empirischen Untersuchungen konnten die Auswirkungen eines positiven bzw. negativen Selbstbildes auf die körperliche und psychische Gesundheit von Individuen aufgezeigt werden. Es wird hier zum einen deutlich, dass sich ein positives Selbstbild grundsätzlich auch positiv auf die Arbeitshaltung auswirkt. Zum anderen ist das berufliche Selbstbild, im Sinne dessen, wie Sozialarbeiter_innen sich und ihre Arbeit wahrnehmen, wichtig, um eine professionelle Arbeitstätigkeit zu gewährleisten.

„Die Art und Weise, wie Menschen sich wahrnehmen und bewerten, hat auch Auswirkungen auf ihr Erleben und Verhalten (…). Die positive Einstellung zur eigenen Person wird meist als wichtiger Bestandteil psychischer Angepasstheit und Gesundheit verstanden (…). Erfolge und Misserfolge werden von Personen mit hohem und solchen mit niedrigem Selbstwertgefühl unterschiedlich interpretiert.“ (Schütz 2003: 3)

Menschen entwickeln Bilder bzw. Vorstellungen von und über sich und sie agieren mit ihrem Umfeld. Es gibt jene Individuen, die sich gewisse Handlungen zutrauen, auch wenn andere ihnen die dafür nötigen Kompetenzen absprechen würden. Im Gegensatz dazu gibt es aber auch Individuen, welche objektiv gesehen über alle nötigen Voraussetzungen verfügen, welche für ein erfolgreiches Handeln nötig wären, wie fachliche, methodische und soziale Kompetenzen, ihre Fähigkeiten jedoch als viel geringer einschätzen, als diese eigentlich sind. Daraus lässt sich schließen, dass nicht ausschließlich die Kompetenzen selbst, wie sie beispielsweise im Rahmen eines Studiums vermittelt werden, dafür ausschlaggebend sind, welche Handlungsziele sich Individuen setzen, ob diese Handlungen erfolgreich verlaufen werden und wie Handlungsergebnisse letztlich erlebt und reflektiert werden. Viel mehr sind bei der Umsetzung von Handlungszielen die subjektive Wahrnehmung und im Besonderen die subjektive Bewertung der eigenen Kompetenzen und Möglichkeiten entscheidende Faktoren. Wenn es um die Auswirkungen eines positiven oder negativen Selbstbildes geht, so kann es, nach Laskowski (2000: 8)

„dazu kommen, dass Menschen nur deshalb Erfolg haben, weil sie beispielsweise auf andere Menschen aufgrund ihres überaus positiven Selbstbildes überzeugend wirken, so dass man ihnen Vieles zutraut und ihnen entsprechend viele Handlungsmöglichkeiten eröffnet. Die überzeugende Wirkung geht mitunter soweit, dass Fehler solcher Menschen häufiger übersehen oder fälschlicherweise anderen Menschen zugerechnet werden.“

Auch spielen Versagensängste bei Menschen mit einem positiven Selbstbild tendenziell eine untergeordnete Rolle, wodurch sie sich bei ihren Vorhaben und Handlungsziele häufig zielgerichteter verhalten. Zudem ist das Risiko der Ablenkung von der eigentlichen Handlung durch potenzielle Selbstzweifel und Frustration viel geringer.

„Wenn Menschen mit negativem Selbstkonzept Aufgaben in Angriff nehmen, dann ist ihr Handlungsvollzug häufig durch ungünstige Gedanken gestört. Sobald eine Schwierigkeit auftaucht, entwickeln diese Personen Unfähigkeitsphantasien. Diese wirken einer schnellen und gezielten Handlungsdurchführung entgegen.“ (ebd.: 9)

Im ungünstigsten Fall kann es durch diese Unsicherheit zu einem tatsächlichen Anstieg von Fehlern kommen. Dadurch kann das negative Selbstkonzept verstärkt werden, was häufig als „self fulfilling prophecy“ benannt wird. Diese „sich selbst erfüllende Prophezeiung“ nimmt dann zirkulär wiederum Einfluss auf das Selbstbild des Individuums.

An dieser Ausführung lässt sich aufzeigen, dass die subjektive Vorstellung, die Menschen über sich selbst entwickeln, nicht nur enormen Einfluss auf die weitere Selbstwahrnehmung hat, sondern auch auf die Handlungsfähigkeiten einwirkt. Laskowski behauptet, „dass die Selbstkonzepte eines Menschen für die Wahl und für den Erfolg seiner Handlungen tendenziell wichtiger sind als seine intellektuellen und physischen Fähigkeiten und zum Teil auch wichtiger als die situativen Gegebenheiten.“ (ebd.: 9) Geht man von diesem Ansatz aus, so ist es nicht nur sinnvoll, sondern gar unvermeidbar, dass untersucht wird, wie sich Selbstkonzepte im Individuum entwickeln, ob und wie sie sich verändern und wie sie sich zielgerichtet beeinflussen lassen, da sie für Individuen ein großes Entwicklungspotenzial bieten. Dies ist gerade auch in der Sozialen Arbeit von Interesse, weil viele der täglichen Aufgaben nicht standardisierbar sind und sich Sozialarbeiter_innen mit einer komplexen Vielzahl sozialer Probleme konfrontiert sehen, welche schwer durch ein einziges Studium abgedeckt werden können. Zudem kommt es in der Sozialen Arbeit immer wieder zu einer Abwertung des Berufes (vgl. Seithe 2010: 24), was wiederum Einfluss auf das Selbstbild von Studierenden der Sozialen Arbeit und Sozialarbeiter_innen nimmt.

4. Aneignung und Notwendigkeit eines beruflichen Habitus

Neben der Bedeutsamkeit des (intrasubjektiven) beruflichen Selbstbildes für die Studierenden und Praktiker_innen der Sozialen Arbeit hat auch die Ausprägung eines beruflichen Habitus, als äußerlich sichtbares Handlungs- und Deutungsmuster, enormen Einfluss auf das professionelle Denken und Handeln.

Grundlegend für die Bildung eines beruflichen Habitus ist die berufliche Sozialisation. Unter dieser versteht man all jene Sozialisationsprozesse, welche durch berufliche Tätigkeiten und Ausbildungsprozesse angeregt werden. Ebert beschreibt die berufliche Sozialisation als

„Aneignungs- und Veränderungsprozess von Kenntnissen, Fähigkeiten, Motiven, Orientierungen und Deutungsmustern, die in der Arbeitstätigkeit eingesetzt werden können (…). Diese Sichtweise folgt der Annahme, dass der Prozess der beruflichen Sozialisation sowohl die Sozialisation für den Beruf als auch die Sozialisation im Beruf umfasst.“ (Ebert 2011: 9)

Das Individuum adaptiert im Rahmen der Auseinandersetzung mit den Bedingungen und Anforderungen an die beruflichen Arbeitsprozesse seine individuelle Persönlichkeitsstruktur. Jedoch geht die berufliche Sozialisation über den Arbeitsalltag hinaus, sie beeinflusst

„nicht nur die unmittelbar für den Beruf und die Arbeit benötigten Orientierungen, Verhaltens- und Handlungsweisen des Individuums, sondern auch seine Konsumstile, Freizeitbeschäftigungen, Urlaubsgewohnheiten und allgemeinen Umgangsformen.“ (Grabowski 2007: 55)

Eng verknüpft mit der beruflichen Sozialisation und der damit einhergehenden Adaption des Selbstbildes durch Übernahme berufsspezifischer Verhaltensmuster und Einstellungen ist die Aneignung dieses sog. beruflichen Habitus.

Das Habituskonzept wird als ein theoretischer Ansatz herangezogen, um genauer zu betrachten, welche individuellen Voraussetzungen von Personen für ein professionelles Handeln erforderlich sind. Dabei wird der berufliche Habitus als eine zwingende Bedingung für ein professionelles Handeln definiert. Der berufliche Habitus ist durch ein solides System verinnerlichter Handlungsregeln gekennzeichnet. Diese dienen der Anpassung an die jeweilige spezifische Berufsanforderung, der Interpretation der Selbstwahrnehmung und des beruflichen Selbstbildes sowie auch gesellschaftlichen Bedingungen. Ebert betont, dass unsere Sozialisation und unser Selbstbild darauf Einfluss nehmen, welche Haltungen Individuen sich aneignen und diese wiederum beeinflussen die Einschränkungen, aber auch die Chancen, einen bestimmten Beruf auszuüben.

Jene Haltungen „legen darüber hinaus fest, auf welche Art und Weise die Anforderungen des Berufs interpretiert und ausgefüllt werden. Der Umgang mit den spezifischen Erwartungen, die an den Inhaber einer Berufsrolle geknüpft werden, wird im Rollenkonzept thematisiert.“ (Ebert 2011: 17)

5. Exkurs: zum Konstrukt des Habitus

In der wissenschaftlichen Literatur wird der Begriff des Habitus mit Pierre Bourdieu verbunden, aber auch Ulrich Oevermann hat sich, in Anlehnung an Bourdieu, näher damit beschäftigt (vgl. Becker-Lenz et al. 2012: 13ff). Bourdieu versteht den Habitus als ein „System dauerhafter und übertragbarer Dispositionen [welche als] Erzeugungs- und Ordnungsgrundlage für Praktiken und Vorstellungen fungieren.“ (Bourdieu 1987: 98) Dabei können Dispositionen als verinnerlichte Schemata betrachtet werden, welche durch ein Wiederholen eingeprägt werden. Dabei geht Bourdieu in diesem Kontext davon aus, dass Handlungen nicht durch eine gewisse Absicht erfolgen, sondern es sich vielmehr um unbewusste Dispositionen handelt. Er definiert den Habitus außerdem „als ein [kollektives, Anm. d. Verf.] System verinnerlichter Muster (…), die es erlauben, alle typischen Gedanken, Wahrnehmungen und Handlungen einer Kultur zu erzeugen.“ (Bourdieu 1974: 143) Der Habitus bildet sich als Reaktion auf objektive Strukturen aus, welche eine Person umgeben. Gleichzeitig erzeugt der Habitus aber auch Wahrnehmungen, Beurteilungen und Handlungen.

Bourdieu (1974) differenziert den Habitus in vier verschiedene Komponenten, diese werden auch Kapitalsorten genannt.

„Das ökonomische Kapital umfasst alle Formen materiellen Besitzes, das kulturelle Kapital beinhaltet verinnerlichte kulturelle Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Individuums, das soziale Kapital umfasst das ‚soziale Netz‘ einer Person wie z.B. Gruppenzugehörigkeiten und das symbolische Kapital vereint sozusagen die anderen Kapitalsorten in sich, da es seine Wirksamkeit aus der gesellschaftlichen Anerkennung schöpft.“ (Boltz 2011: 66)

Durch das symbolische Kapital erlangt ein Individuum gesellschaftliche Wertschätzung und auch Prestige. Dieser Aspekt ist besonders interessant, wenn man betrachtet, wie Studierende der Sozialen Arbeit über das eigene Berufsbild urteilen, wie sie Soziale Arbeit wahrnehmen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Habitus nicht um ein angeborenes Konzept handelt, sondern dass dieser aktiv erworben wird durch die Interaktion von Individuen mit ihrer Umwelt. Somit prägen sowohl Stereotype als auch Vorurteile, welche über einen Beruf existieren, das symbolische Kapital und beeinflussen dadurch den individuellen Habitus.

Oevermann (2001) betrachtet das Konzept des Habitus ähnlich wie Bourdieu, schließt jedoch noch eine professionstheoretische Position an. Er versteht unter dem Habitus

„jene tief liegenden, als Automatismus außerhalb der bewussten Kontrollierbarkeit operierenden und ablaufenden Handlungsprogrammierungen …, die wie eine Charakterformation das Verhalten und Handeln von Individuen kennzeichnen und bestimmen.“ (Oevermann 2001: 45)

Jedoch benutzt Oevermann den Habitusbegriff etwas differenzierter als Bourdieu. Im Kontext von Oevermann (2001) kann der Habitus auf elementare psychische Haltungen bezogen werden.

„Habitusformationen teilen mit Deutungsmustern etwas Wesentliches: Ebenso wie diese operieren sie unbewusst, ‚schweigend‘, und ebenso wie diese erzeugen sie ein vergleichsweise scharf geschnittenes Urteil der Angemessenheit, ohne dass dessen Gründe vom so urteilenden Subjekt auf Befragen expliziert werden können.“ (ebd.: 46)

Der zentrale Unterschied zwischen sozialen Deutungsmustern und Habitusformationen liegt darin, dass Habitusformationen noch schwieriger abgefragt werden können als Deutungsmuster, da diese sehr tief im sozialen Unterbewusstsein liegen. Aus der Perspektive von Oevermann (2001) sind außerdem Krisen bzw. die Bewältigung jener notwendig, um Habitusformationen entstehen zu lassen. Zudem vertritt er die Position, dass es gewissen berufliche Tätigkeiten gibt, welche einen „professionellen Habitus“ benötigen. Darauf wird nun nachfolgend näher eingegangen.

Im Verständnis von Oevermann (2001) ist es für die Ausübung eines Berufes notwendig, sich einen individuellen beruflichen Habitus zu erarbeiten, wenn der Beruf eine Profession ist.

Unter Profession versteht der Autor dabei, dass die Tätigkeit keine Standardisierbarkeit des beruflichen Handelns aufweist. Diese Nichtstandardisierbarkeit weist dabei drei Bedingungen auf:

„1.) Der Klient bzw. die Klientin der stellvertretenden Krisenbewältigung muss als ein konkreter Fall in seiner Beratungsbedürftigkeit diagnostiziert werden. Hierfür ist ein Fallverstehen zwingend notwendig. Nach Maßgabe des aktuellen Standes des Fachwissens, wird dann aus der Diagnose die Therapie abgeleitet.2.) Diese Therapie muss wiederum in den konkreten Fallkontext auf der Basis von Fallverstehen rückübersetzt werden, damit sie praktisch durchgeführt werden kann.

3.) Dies alles muss eingebettet sein in ein Arbeitsbündnis. So wird verhindert, dass die erfolgreiche Hilfe zu einer Abhängigkeit des Klienten bzw. der Klientin und damit zu einer weiteren Autonomiebeschränkung führt.“ (Becker-Lenz/Müller 2009: 17)

In diesem Verständnis kann Soziale Arbeit als Profession gesehen werden. Aufgrund der Handlungsanforderungen der professionellen Praxis der Sozialen Arbeit, welche nicht standardisierbar bearbeitet werden können, benötigen Sozialarbeiter_innen für eine professionelle Arbeit folglich auch einen beruflichen Habitus.

Dieser hilft in zukunftsoffenen und unklaren Situationen dabei, professionelle Entscheidungen treffen zu können. Als kennzeichnend sind im Bereich der Sozialen Arbeit für den beruflichen Habitus etwa die Kenntnis um das Tripelmandat und dessen berufsethische Folgen sowie Kenntnisse über Theorien und Methoden, aber auch über die historische Entwicklung der Sozialen Arbeit.

Die Aneignung eines beruflichen Habitus sowie die Ausübung eines Berufes beruhen auf den innerhalb der individuellen Lebenspraxis angeeigneten Grundüberzeugungen und Haltungen einer Person. Eine Auseinandersetzung und Reflexion mit dem eigenen Lebenslauf sowie verinnerlichten Wert- und Normvorstellungen ist für die Tätigen im Bereich der Sozialen Arbeit sehr wichtig, da sie ansonsten, mehr oder weniger bewusst und beabsichtigt, in das Handeln und die Interaktion mit Klient_innen einfließen (vgl. Ebert 2011: 17ff). Auch hier spielt die Nichtstandardisierbarkeit von Tätigkeiten mit Bezug auf Oevermann (2001) eine wichtige Rolle, wenn es um die Erfüllung von Handlungsanforderungen an Fachkräfte in der Sozialen Arbeit geht. Fachkräfte in der Sozialen Arbeit benötigen einen beruflichen Habitus, jener wird

„als Kompetenz verstanden, der die in der Sozialen Arbeit Tätigen in die Lage versetzt, professionell zu handeln. Die mit dem Habitusbegriff verbundenen Kompetenzen liegen nicht auf der Ebene der Anwendung bestimmter Methoden der Interventionspraxis (…), sondern versetzen die Professionellen erst in den Stand, solche Methoden erfolgreich anwenden zu können.“ (Becker-Lenz/Müller 2009: 21f)

Der berufliche Habitus eines Individuums entscheidet folglich unter anderem darüber, wie das Individuum das erlernte Fachwissen in der professionellen Praxis zum Einsatz bringt. Dabei ist ein Charakteristikum des beruflichen Habitus,

„dass er (…) [die Professionellen] nicht etwa dazu anhält, sich im professionellen Alltag als Wissende oder gar Besserwissende zu gebärden, sondern vielmehr dazu, sich ständig von Neuem in eine Haltung des noch nicht Wissens und des noch verstehen Wollens hineinzubegeben.“ (Schallberger 2012: 69)

Es bedeutet jedoch auch nicht, völlig unbelastet von sämtlichem Wissen „rettende Hände zu reichen oder offene Herzen sprechen zu lassen.“ (ebd.) Es kann in der Regel eher von einem Überschuss an verfügbarem Wissen gesprochen werden, welches im Hintergrund verfügbar ist. Dieses soll jedoch nicht dazu führen, dass Sozialarbeiter_innen eine, womöglich vorschnelle, (soziale) Diagnose stellen. Schallberger postuliert, dass ein breitgefächertes, verinnerlichtes und empirisches Wissen sogar spontane, voreilige und intuitive Festzuschreibungen verhindert (vgl. ebd.).

Dies wirft die Frage auf, wie es in der Praxis zur Aneignung eines beruflichen Habitus bei Studierenden der Sozialen Arbeit und Sozialarbeiter_innen kommen kann.

Laut Oevermann (2001: 17) ist „Wissenschaft als Beruf (…) fachübergreifend durch eine Einheit eines Forschungsethos, einer Hingabe an die Sache konstituiert, die soziologisch ausgedrückt im Studium als Habitusformation durch die exemplarische Aneignung fachspezifische Methoden, Theorien und Wissensinhalte erworben werden muss und über diese Spezialisierung hinaus Geltung hat. Diese Habitusformation bildet den Berufskern.“

Daher muss man sich bei der Betrachtung eines beruflichen Habitus in der Sozialen Arbeit mit dem Erlangen von Wissen auseinander setzen, also mit dem Studium an einer Hochschule.

„Zielt ein Universitätsstudium klassischerweise auf die Herausbildung eines wissenschaftlich forschenden Habitus auf Seiten der Studierenden und dies ungeachtet dessen, ob diese dereinst tatsächlich als forschende und lehrende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tätig sein werden, sind Fachhochschulstudiengänge in Sozialer Arbeit von ihrer Anlage her auf die Befähigung der Studierenden für die professionelle Praxis ausgerichtet.“ (Schallberger 2012: 69)

Dabei betonen Becker-Lenz/Müller (2009), dass Studiengänge, welche den Charakter einer Heraus- bzw. Ausbildung einer Profession besitzen, ihren Fokus auf zwei Dinge richten: Zum einen wird praxisrelevantes Wissen vermittelt und auf der anderen Seite findet aber auch eine Unterstützung von Bildungsprozessen statt, welche zu der Entwicklung eines beruflichen Habitus der Studierenden beitragen (vgl. Becker-Lenz/Müller 2009: 21ff).

6. Fazit

Die Auseinandersetzung mit dem beruflichen Selbstbild und dem damit in Verbindung stehenden beruflichen Habitus im Kontext Sozialer Arbeit erfordert eine vielschichtige Betrachtungsweise. Da das berufliche Selbstbild als professionelles Selbstverständnis eines Individuums gesehen wird und dessen Ausprägung Einfluss auf die Herausbildung von Professionalität hat, ist es eine Notwendigkeit, dass sich sowohl Studierende der Sozialen Arbeit, als auch Sozialarbeiter_innen in der Praxis mit einen beruflichen Habitus auseinandersetzen. Der berufliche Habitus eines Individuums entscheidet darüber, wie das erlernte Fachwissen in der professionellen Praxis zum Einsatz kommen kann.

Daher sollte es zu einer der zentralen Aufgaben von Hochschulen zählen, das Studium für Studierende so zu gestalten, dass es zur Entwicklung eines beruflichen Habitus kommen kann. Dieser bietet die Grundlage für die Verinnerlichung eines professionellen Selbstverständnisses, was wiederum zur Übernahme einer beruflichen Identität beiträgt. Folglich ist es wichtig, dass in den Curricula von Studiengängen der Sozialen Arbeit nicht nur die Weitergabe und Vermittlung von theoretischem Wissen, Schlüsselqualifikationen und fachlichen Kompetenzen verankert sind. Auch die Unterstützung für die Entwicklung und Verfestigung eines eigenen Professions- oder Berufsverständnisses sowie Persönlichkeitsentwicklung müssen mitbedacht werden.

Verweise

1 Interessant wäre es auch, an dieser Stelle Querbezüge zum Konzept der Resilienz zu untersuchen, welches sich mit der psychischen Widerstandsfähigkeit von Individuen beschäftigt und wie Krisen durch den Rückgriff auf soziale und persönliche Ressourcen als ein Ausgangspunkt für (positive) Entwicklungen genutzt werden können.

Literatur

Alkemeyer, Thomas / Budde, Gunilla / Freist, Dagmar (Hg.) (2013): Selbstbildungen – Soziale und kulturelle Praktiken der Subjektivierung. Bielefeld: transcript Verlag.

Becker-Lenz, Roland / Busse, Stefan / Ehlert, Gudrun / Müller-Hermann, Silke (2012): Professionalität Sozialer Arbeit und Hochschule: Wissen, Kompetenz, Habitus und Identität im Studium Sozialer Arbeit. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Becker-Lenz, Roland / Müller, Silke (2009): Der professionelle Habitus in der Sozialen Arbeit – Grundlagen eines Professionsideals. Bern: Peter Lang AG.

Bierhoff, Hans Werner (2006): Sozialpsychologie – ein Lehrbuch. 6. Auflage, Stuttgart: W. Kohlhammer.

Boltz, Sandra (2011): Das berufliche Selbstbild von Studierenden des Lehramtes. Berlin: Logos Verlag.

Bourdieu, Pierre (1987): Sozialer Sinn. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Bourdieu, Pierre (1974): Zur Soziologie der symbolischen Formen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp.

Ebert, Jürgen (2011): Aneignung eines professionellen Selbstverständnisses – Analyse von Modulen zur Habitus- und Identitätsbildung aus Bachelor-Studiengängen “Soziale Arbeit“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz. https://www.hawk-hhg.de/sozialearbeitundgesundheit/media/Professionelles_Selbstverstaendnis.pdf (08.07.2016).

Frey, Dieter (1997): Einige kritische Anmerkungen zur psychologischen Forschung zum ‚Selbst‘. In: Zeitschrift für Sozialpsychologie, 28, S. 129-134.

Frey, Hans-Peter / Haußer, Karl (1987): Entwicklungslinien sozialwissenschaftlicher Identitätsforschung. In: Frey, Hans-Peter / Haußer, Karl (Hg.): Identität. Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag.

Grabowski, Ute (2007): Berufliche Bildung und Persönlichkeitsentwicklung – Forschungsstand und Forschungsaktivitäten der Berufspsychologie. Wiesbaden: Deutscher Universitäts Verlag.

Greve, Werner (2000): Die Psychologie des Selbst – Konturen eines Forschungsthemas. In: Greve, Werner (Hg.): Psychologie des Selbst. Weinheim: Psychologie Verlags Union, S. 15-36.

Hurrelmann, Klaus (2006): Einführung in die Sozialisationstheorie. 9., unveränderte Auflage, Weinheim: Beltz.

Laskowski, Annemarie (2000): Was den Menschen antreibt. Entstehung und Beeinflussung des Selbstkonzepts. Frankfurt: Campus.

Markus, Hazel / Nurius, Paula (1986): Possible selves. In: American Psychologist, 41, S. 954-969.

Mummendey, Hans Dieter (2006): Psychologie des Selbst – Theorien, Methoden und Ergebnisse der Selbstkonzeptforschung. Göttingen: Hogrefe.

Oevermann, Ulrich (2001): Die Struktur sozialer Deutungsmuster – Versuch einer Aktualisierung. In: Sozialer Sinn, Jg. 2, Heft 1, S. 35-81.

Schallberger, Peter (2012): Habituelle Prädispositionen auf Seiten der Studierenden und die Gestaltung von Studiengängen der Sozialen Arbeit - einige kursorische Überlegungen. In: Becker-Lenz, Roland / Busse, Stefan / Ehlert, Gudrun / Müller-Hermann, Silke (Hg.): Professionalität Sozialer Arbeit und Hochschule: Wissen, Kompetenz, Habitus und Identität im Studium Sozialer Arbeit. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Schütz, Astrid (2003): Psychologie des Selbstwertgefühls – Von Selbstakzeptanz bis Arroganz. 2. Auflage, Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.

Seithe, Mechthild (2010): Schwarzbuch Soziale Arbeit. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Staudinger, Ursula Maria / Greve, Werner (1997): Das Selbst im Lebenslauf – Brückenschläge und Perspektivenwechsel zwischen entwicklungs- und sozialpsychologischen Zugängen. In: Zeitschrift für Sozialpsychologie, 28, S. 2-18.

Thoreau, Henry David (2007): Walden oder Leben in den Wäldern. 27. Auflage, Zürich: Diogenes Verlag.

Über die Autorin

Johanna Kern, M.A.

|