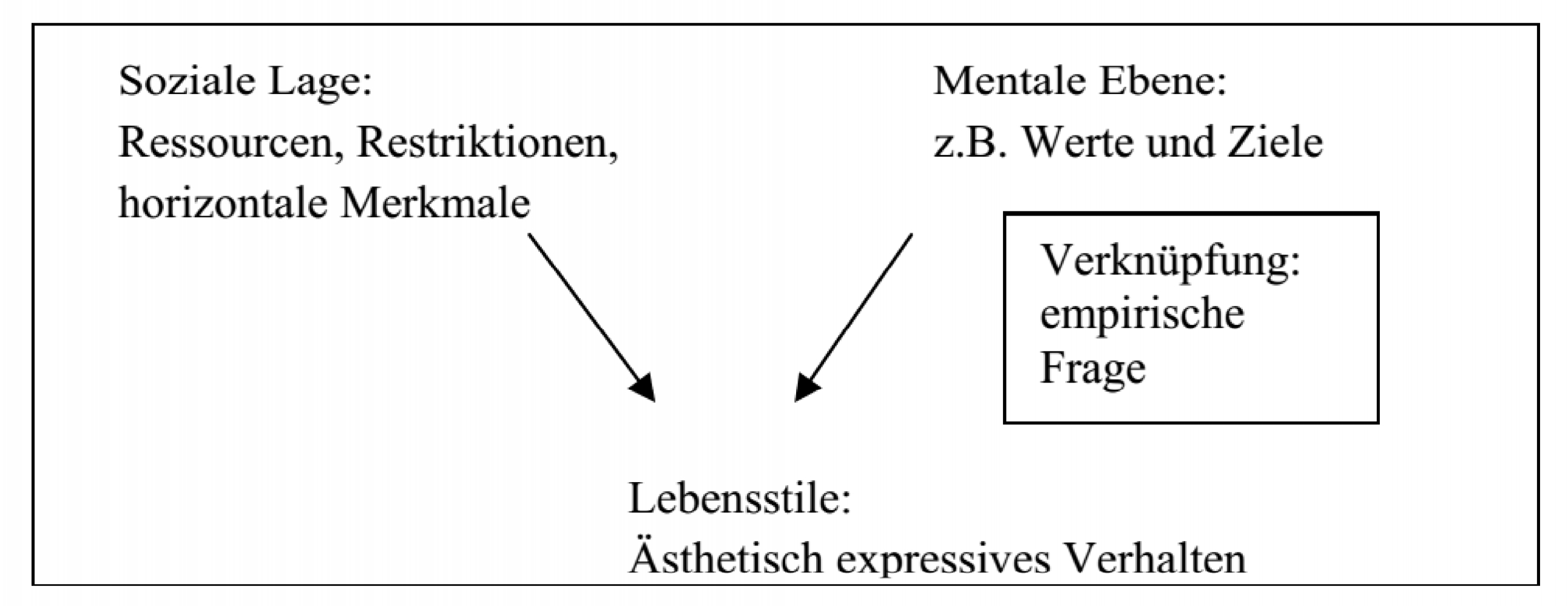

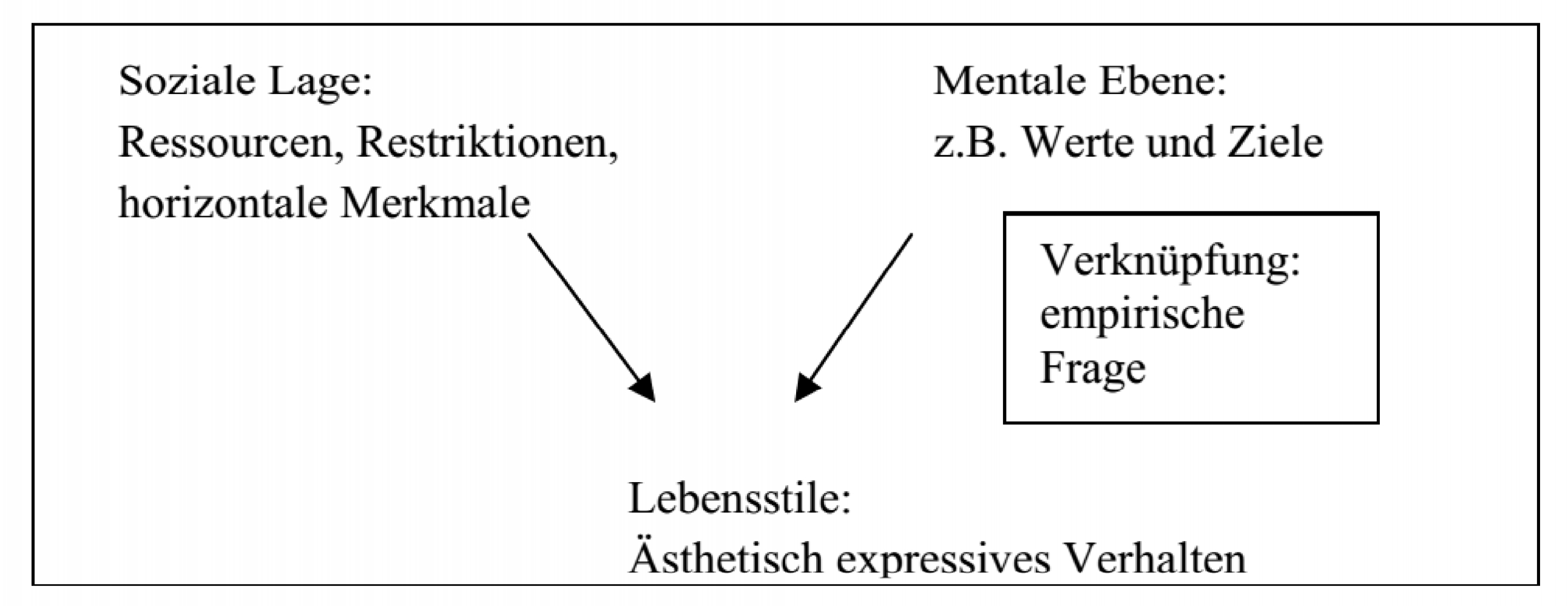

Abbildung 1: Werner Georgs Lebensstilkonzept (Burzan 2011: 96, bezugnehmend auf Georg 1998: 98).

soziales_kapital

wissenschaftliches journal österreichischer fachhochschul-studiengänge soziale arbeit

Nr. 21 (2019) / Rubrik "Junge Wissenschaft" / Standort Wien

Printversion: http://www.soziales-kapital.at/index.php/sozialeskapital/article/viewFile/610/1107.pdf

Michael Poigner:

1. Einleitung

Dass Städte in der aktuellen gesellschaftlichen und ökonomischen Entwicklung eine besondere Rolle spielen, wird von unterschiedlicher Seite immer wieder betont (vgl. z.B. Sassen 1997). Die Globalisierung der Wirtschaft stärkt das Selbstbewusstsein von Städten als eigenständigen politischen Akteuren in ihren Wirtschaftsregionen. Entgegen dem Trend gegen Ende des 20. Jahrhunderts, als viele Städte im deutschsprachigen Raum von Stadtflucht betroffen waren, sind diese heute aufgrund ihrer wirtschaftlichen Bedeutung durch ein Wachstum ihrer Bevölkerungen gekennzeichnet.1 Stadtregierungen sehen sich nach einer lange stagnierenden Wohnbautätigkeit damit konfrontiert, dem Zuwachs der Bevölkerung durch entsprechende Wohnraumversorgung zu begegnen. Die Einbettung in eine globalisierte Wirtschaft bedeutet für Städte auch kleinräumige Dynamiken und Transformationen in ihren Teilräumen (vgl. bspw. Löw 2012: 118ff.).

Während einkommensschwache und Armuts-Milieus zunehmend unter Druck geraten und soziale Absicherung nicht mehr selbstverständlich scheint, richten sich viele Angebote in Städten an einkommensstarke Milieus. Mittlerweile wird davon ausgegangen, dass sich die Wohnbevölkerung in Städten nicht nach Zonen segregiert (das Armenviertel vs. das Reichenviertel), sondern dass sich eine Hierarchisierung der Wohnbevölkerung innerhalb bestimmter Wohnquartiere nach sozialen Lagen verstärkt (vgl. Schnur 2010: 36ff.). Die Verteilung von Handlungsmöglichkeiten und Ressourcen von Individuen im Wohnquartier (Mobilität, Bildung, Einkommen, kulturelles und soziales Kapital usw.) rückt hier ins Zentrum des, an sozialer Ungleichheit orientierten, Interesses. Gerade anhand dieser Entwicklung zeigt sich, dass große soziale Ungleichheitsordnungen kleinräumig spezifische Ausprägungen finden.

Für die Soziale Arbeit hat sich hier ein breites Arbeitsfeld aufgetan. Gerade in Fragen der Wohnraumversorgung, z.B. bei der Errichtung neuer Wohnquartiere, wird sie von politischer Seite gerne eingebunden, um die Fehler der Stadterweiterungen der 1960er- und 1970er-Jahre zu vermeiden: Es sollen sozial nachhaltige, sich selbst tragende, nachbarschaftliche Gemeinwesen entstehen. Im Zuge dessen muss die Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession jedoch auch Fragen nach neuen sozialen Ungleichheitsordnungen, die sich hier und im restlichen Stadtraum ergeben, stellen. Letztendlich geht es um die Frage nach einer urbanen Lebensweise und wer an ihr teilhaben darf. Urbanität darf keine Frage der Leistbarkeit oder der Qualifikation sein, aber es zeigt sich deutlich, dass gerade in der Bewerbung neuer Wohnquartiere, die einen urbanen Lebensstil versprechen, bestimmte, v.a. einkommensstärkere und sozial abgesicherte Milieus angesprochen werden – die selbst wiederum den Begriff der Urbanität maßgeblich prägen. Urbanität ist immer auch mit einer Verteilungsfrage verbunden. Hier muss sich die Soziale Arbeit planerisch in der Stadtentwicklung einbringen können und Urbanität als klassifikatorische Strategie reflektieren können.

2. Lebensstile und Soziale Arbeit

Gerade Soziale Arbeit ist in ihrer Praxis mit kleinräumigen und individuellen Phänomenen konfrontiert. Um individuelle Lebens- und Problemlagen als Teil umfassender sozialer Ungleichheitsordnungen begreifen zu können, braucht es entsprechende analytische Mittel (vgl. hierzu auch Oelschlägel 2013). Aus soziologischer Perspektive bspw. werden Strukturen von Wohnbevölkerungen oft anhand von Milieu- oder Lebensstilanalysen untersucht. Gerade die Begriffe Lebensstil und Milieu sind dabei schwer auseinanderzuhalten bzw. bleibt der Unterschied in ihrer Gegenstandsbeschreibung oft unklar. In einer groben Unterscheidung lässt sich jedoch sagen, dass Lebensstile eher auf subjektive Effekte (individuelle Interpretationsleistungen der sozialen Situiertheit) abzielen, während Milieu die objektive Situiertheit der Individuen aufgreift:

„Verhalten ist ein wichtiges Moment für Lebensstilkonzepte; dabei stehen die Aspekte der (zumindest teilweise bestehenden) Wahlfreiheit und der Expression im Vordergrund. Diese Wahlfreiheiten (und auch die Expressivität) unterstellt der Milieubegriff nur in begrenzterer Form, dort geht es stärker um milieuspezifische Wahrnehmungen und Nutzungen gegebener Bedingungen.“ (Burzan 2011: 104)

Diese Gegenstandsbeschreibung bedeutet allerdings nicht, dass es sich zwangsläufig um völlig unabhängige Konzepte handelt. Lebensstile und Milieus werden oft in Verbindung gebracht und stellen verschiedene Ebenen der Bevölkerungsstruktur mit spezifischem Fokus dar. Explizit macht das Gunnar Otte der „Lebensstile als ‚expressiven Kern‘ von Milieus“ (Otte 1997: 306, zit. n. Burzan 2011: 105) versteht, d.h. sie umfassen bestimmte individuelle Ausdrucksformen, die sich in gewissen Milieus finden, in anderen vielleicht nicht. Andere Konzepte wie das von Werner Georg versuchen ebenfalls die objektiven, sozialen Lagen (von Milieus) in Verbindung mit individuellen Lebenspraxen (der subjektiven Interpretation der objektiven sozialen Lage) zu bringen. Für Georg sind Lebensstile daher geeignet die „Transformation ungleicher Ressourcenverteilung in ungleiche Lebenspraxen“ (Georg 1998: 92) zu beschreiben. Lebensstile lassen sich anders als Milieuzugehörigkeiten untersuchen. Sie gehen von den individuellen Interpretationsleistungen der Befragten aus, z.B. Präferenzen des Konsum- und Freizeitverhaltens, der Werteorientierung, politischer Einstellung etc., und zunächst weniger von der objektiven, sozialen Situiertheit der Befragten.

In der Stadtentwicklung spielen Lebensstile augenscheinlich eine Rolle, da die Bewerbung von Wohnhäusern, -quartieren, Stadtentwicklungsprojekten usw. potenzielle KundInnen und AnlegerInnen auf der Grundlage gewisser Werte (einem Lifestyle) anspricht. Lebensstile rücken so als vermeintlicher Motor für den Zu- und Wegzug in Wohnquartieren in den Blick.2 Gerade für die Soziale Arbeit ist das methodische Arbeiten mit Lebensstilen also da interessant, wo sie kleinräumig arbeitet, eben in Wohnquartieren. Hier sind die unmittelbaren Orte, an denen sich individuelle Lebenspraxen zeigen und ausdrücken, wobei es wichtig ist, diese systematisch interpretieren zu können. So wird in der Lebensstilforschung angenommen, dass Lebensstile nicht nur Ausdrücke eines „expressiven Kerns“ (Otte 1997: 306) von Milieus sind, sondern dass sie eben als Ungleichheitsmerkmale verstehbar sind, da die individuelle Lebenspraxis von objektiven sozialen Lagen mitgeprägt wird. Mittels des Arbeitens mit Lebensstilen lassen sich so subjektive räumliche Bezüge in Hinblick auf soziale Ungleichheitsordnungen objektivieren. Für die Soziale Arbeit heißt es diesbezüglich, Handlungsmöglichkeiten und Ressourcenverteilungen kleinräumig in den Blick zu bekommen und diese in einen größeren Zusammenhang zu stellen.

3. Nutzen von Lebensstilansätzen

Der Nutzen von Lebensstilanalysen, ihre Erklärungskraft zur Untersuchung sozialer und sozialräumlicher Ungleichheit betreffend, ist nicht unumstritten. Eine fundierte Kritik an Lebensstilansätzen übt bspw. Otte (2005) in seinem Essay „Hat die Lebensstilforschung eine Zukunft? Eine Auseinandersetzung mit aktuellen Bilanzierungsversuchen“. Er geht davon aus, dass die „Lebensstilforschung […] viel zu lange mit der Generierung immer neuer Typologien beschäftigt gewesen“ (Otte 2005: 22) ist. Das Problem ist nach Otte, dass Lebensstilanalysen zwar differenzierte, mehrdimensionale Beschreibungen von Gesellschaftsstrukturen liefern, jedoch nicht zu einer Erklärung der Bedingungen für die Herausbildung solcher Strukturen gelangen. Anstatt auf die zugrundeliegenden Strukturen sozialer Ungleichheit zu reflektieren, bleiben Typologien der Lebensstilanalyse an der Oberfläche und beschränken sich darauf, die Ausdifferenzierung individueller Lebensentwürfe zu beschreiben und zu systematisieren. Soziale Ungleichheitsstrukturen und Klassenstrukturen, die diesen Ausdifferenzierungen zu Grunde liegen, werden so verschleiert.

Autoren wie Gerhard Schulze und Martin Albrow gingen weiters davon aus, dass die Wohnstandortentscheidung räumlich ungebunden ist (vgl. Masson 2016: 104ff.). Es galt die Annahme, dass die Ausdifferenzierung der Gesellschaft nach Lebensstilen eine neue Ortsungebundenheit der Menschen mit sich bringt. Der Einfluss „individueller Lebenschancen“ auf den Wohnstandort wurde als verschwindend angenommen (vgl. Masson 2016: 109). Die Annahme Schulzes und Albrows, so gibt Masson die Autoren wieder, lautet, dass nicht die Ressourcenausstattung und Handlungsmöglichkeiten von Individuen durch den Geburts- und Wohnort strukturiert werden, sondern dass Präferenzen, Vorlieben, Werte und Einstellungen die Wohnstandortentscheidungen strukturieren würden (vgl. Masson 2016: 105ff.).

Diese Sichtweise erwies sich als trügerisch. So zeigen z.B. Jörg Rössel und Michael Hoelscher (2012) in ihrem Essay „Lebensstile und Wohnstandortwahl“ auf, dass Lebensstile zwar gewisse Einflüsse auf die Wohnstandortwahl von Befragten haben, jedoch klassische Merkmale sozialer Lagen den Wohnstandort viel stärker bestimmen. Die Wohnstandortwahl, als soziales Phänomen, resultiert also nicht aus zunehmend gewonnener Wahlfreiheiten aufgrund eines Lebensstils, sondern sie unterliegt klassifikatorischen Prozessen. Wer wo hinzieht bestimmt nicht (nur) die eigene Vorliebe, sondern es ist eine Frage der Handlungsmöglichkeiten und Ressourcenausstattung. Genau dieser Umstand war durch die detaillierten Lebensstilanalysen in den Hintergrund getreten. Die allzu optimistische Annahme, dass die Gesellschaft sich nicht mehr nach Klassen- und Schichtprinzipien strukturiert und sich damit auch die Ortsgebundenheit von Individuen verringert,3 wird in der jüngeren Literatur daher zurückgewiesen (vgl. bspw. Vester/Oertzen/Geiling/Hermann/Müller 2001). Die Sozialstruktur, so aktuelle Analysen, wird nach wie vor am stärksten von vertikalen sozioökonomischen Merkmalen beeinflusst (vgl. ebd. 13).

Die von Schulze und Albrow angenommenen Wahlfreiheiten unterliegen also einem „Mittelschichtsbias“, so der Vorwurf (Masson 2016: 110). So kann es durchaus sein, dass diese für gewisse Bevölkerungsgruppen zwar in gewissem Ausmaß vorliegt, allerdings kann der Befund nicht verallgemeinert werden. So weist Olaf Schnur darauf hin, dass die „Lebensstildifferenzierung ein Mittelschicht-Phänomen sei und somit andere Gruppen [ausklammert]“ (Schnur 2010: 40, bezugnehmend auf Ronneberger/Schmid 1995). Weiters nimmt er an, dass auf der einen Seite eine Ausdifferenzierung der Lebensstile steht (das betrifft die Mittelschicht), während sich gleichzeitig die sozialen Lagen polarisieren, da einkommensschwache Schichten zunehmend verarmen. Er vertritt die These, dass sich die „Ausdifferenzierung von Lebensstilen“ und die Polarisierung sozialer Verhältnisse im „Sozialraum der Städte“ abbildet (vgl. ebd.: 37). Lebensstile werden so zum „Bestandteil einer klassifikatorischen Strategie […], die zu neuen Formen sozialer Ungleichheit und einem modernisierten Klassenbildungsprozess beiträgt“ (ebd.: 40).

4. Die Bedeutung des Lokalen

Raumbezüge von Individuen sind auch eine Frage der Ressourcenausstattung, da sich diese klassifikatorische Strategie im Lokalen abspielt. Schnur schildert dies sehr einleuchtend:

„Überspitzt formuliert entstehen zwei Quartierstypen: Den einen Typus bewohnen die Gewinner, den anderen die Verlierer der Globalisierung. Die Quartiere können für die Bewohner dementsprechend ein Raumpotenzial, aber auch eine Raumfalle darstellen. Für die einen ist das Quartier das Interface zur globalisierten Arbeitswelt, das Zentrum, an das trotz der hohen Mobilität man immer wieder zurückkehrt, die Kulisse inszenierter Erfolgsbiographien. Für die anderen ist es der alltägliche Aktionsraum, in dem die notwendigsten, oft eingeschränkten Ressourcen genutzt werden.“ (Schnur 2010: 43)

Dirk Gebhardt vertritt eine sehr ähnliche Auffassung. Er spricht von einer notwendigen „Relativierung der These des Signifikanzverlustes des Wohnviertels und des lokalen Raumes […]: Anstatt von steigender Distanzüberwindung ist hier von Menschen die Rede, die ihr Quartier fast nie verlassen“. (Gebhardt 2014: 118)

Zusammengefasst lässt sich mit Gebhardt und Schnur das Problem des lokalen Bezugs wie folgt beschreiben: Räume können in Städten nicht als milieuspezifisch begriffen werden, d.h. es kann z.B. nicht davon ausgegangen werden, dass es einen benachteiligten Stadtteil als Ganzes gibt und sich die Stadtbevölkerung nach Zonen (Reichen- vs. Armenviertel etc.) segregiert. Vielmehr muss auf Quartiersebene gezeigt werden, inwiefern es milieuspezifische Raumbezüge auf ein und denselben Ort gibt und welche unterschiedlichen (und ungleich verteilten) Handlungsmöglichkeiten diese eröffnen. In den Worten Schnurs ausgedrückt heißt das, dass ein Stadtteil oder Quartier Raumfalle für Armutsmilieus, gleichzeitig aber auch Raumpotenzial für Mittelschichtsmilieus sein kann. Oder aber, wie es Gebhardt als notwendige Einsicht für die Forschungspraxis beschreibt:

„Wahlmilieus der Lebensstilforschung werden unfreiwillige Zwangsmilieus der Übriggebliebenen gegenübergestellt und der Wohnort verliert seine soziale Signifikanz nicht, sondern wirkt sich durch Stigmatisierung und andere benachteiligende Wirkungen nachhaltig auf die Lebenschancen […] aus“. (Gebhardt 2014: 118)

Lebensstilansätze können in Verbindung mit sozialen Lagen der Beforschung dieser Raumbezüge nützen. Nach Otte und Gebhardt kann der Lebensstil als ein Ungleichheitsmerkmal interpretiert werden. Sie dienen so der „Identifizierung einer neuen Ungleichheitsordnung“ (ebd.: 114). So lassen sich durch das Arbeiten mit Lebensstilansätzen lokale Bezüge in Hinsicht auf Ungleichheitsordnungen untersuchen. Im Gegensatz zum Milieubegriff nehmen Lebensstilansätze wie vorhergehend erwähnt individuelle Alltagspraxen als Ausgangspunkt ihrer Analyse. Dies ist gerade für die Soziale Arbeit im Feld der Wohnraumversorgung von besonderem Interesse, da Soziale Arbeit (als im Feld tätige Profession) diese Praxis ständig vor Augen hat.

Im Folgenden wird die explorative Studie aus der Masterarbeit Wohnpräferenzen in Wiener Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungsgebieten (Poigner 2018) vorgestellt, die anhand von Werner Georgs Lebensstilansatz lokale Bezüge der befragten Wiener Wohnbevölkerung untersucht und eine Typologie von drei Wohntypen für Wien entwickelt. Die Studie ist als explorativer Vergleich zwischen zwei unterschiedlichen Typen von Wohnquartieren in Wien angelegt: Der Seestadt Aspern, als besonderes Stadtentwicklungsgebiet, in dem ein neuer Stadtteil entsteht, und den Innenbezirken 4–9, die vor allem aus gründerzeitlichen Quartieren bestehen. Befragt wurde in den Innenbezirken nur die Wohnbevölkerung von Neubauten, die seit dem Jahr 2014 im Zuge von Baulückenverbauungen u.ä. entstanden sind. Untersucht werden Wohnungs-, Wohn- und Partizipationspräferenzen der Befragten. Auf Basis der Befragungen wird eine Typologie von Wohntypen in Wiener Wohnquartieren entwickelt, indem auf Elemente der Lebensstilanalyse zurückgegriffen wird. Die Typen bringen die angegebenen Präferenzen mit Merkmalen der sozialen Lage der Befragten in Verbindung und bilden Raumbezüge von Teilen der befragten Wiener Wohnbevölkerung ab. Sie bilden das bevorzugte Verhalten der einzelnen Befragten ab, z.B. ob die Wohnung eher ein Ort der Repräsentation oder der Geselligkeit ist, ob der nachbarschaftliche Kontakt distanziert oder eng ist, ob der Stadtteil als Begegnungsort oder Konsumzone erlebt wird, ob persönliches oder politisches Engagement im Stadtteil wichtig ist oder nicht usw. Diese Verhaltensweisen werden in Verbindung mit der sozialen Lage beschrieben.

In der Untersuchung wurde keine Lebensstilanalyse im vollen Umfang durchgeführt. Die hier präsentierte Vorgehensweise zur Gewinnung der Typologie weist aber Elemente der Lebensstilanalyse auf. Die einzelnen Typen sind als expressive Merkmale von Milieus interpretierbar. Um die These, dass es sich bei den Wiener Wohntypen um tatsächliche Merkmale von Milieus handelt, bestätigen zu können, bedarf es weiterer empirischer (v.a. qualitativer) Forschung. Im Anschluss an die Vorstellung der Ergebnisse sollen daher Anknüpfungspunkte für weitere Forschung aufgezeigt werden. Zusätzlich soll diskutiert werden, inwiefern die Ergebnisse – im Sinne des eingangs dargelegten Anspruchs – ermöglichen, Lebensstilmerkmale als Indikatoren sozialer Ungleichheit interpretierbar zu machen. Im folgenden Schritt wird der theoretische Hintergrund der Arbeit dargelegt. Zentral ist hier das Lebensstilkonzept von Georg. Im Anschluss daran wird das Forschungsdesign präsentiert und schließlich die methodische Erarbeitung der Wiener Wohntypen.

5. Lebensstilkonzept nach Werner Georg

Grundsätzlich geht Georg (1998) davon aus, dass Lebensstile nicht unabhängig von sozialen Lagen bestehen und versucht daher eine Verbindung von Lebensstil und sozialer Lage zu konzeptualisieren. Er spricht davon, dass Lebensstile als „Lebensstilpraxis“ aus der „Interaktion der ‚objektiven‘ Situiertheit der sozialen Lage und subjektiven Interpretationsleistungen“ (Georg 1998: 97) nach außen hin gerichtet eine „repräsentative Außenwirkung erzielen“ (ebd.: 98). Diese Außenwirkung von Lebensstilen bezeichnet Georg als „expressiv-ästhetische Lebensstilpraxis“ (ebd.: 98). Diese Lebensstilpraxis ist nach Georg durch zwei Einflussfaktoren strukturiert. Zum einen gibt es eine objektive Ebene der sozialen Lage (vertikale und horizontale Merkmale, die einen sozioökonomischen Statuts ausmachen) und eine subjektive Ebene der mentalen Lage. Letztere umfasst „gemeinsame Wertorientierungen, Einstellungen und Lebensziele“ und richtet sich so auf „identitätsstiftende bzw. distinktive Funktionen von Lebensstilen und […] symbolische Zugehörigkeiten und Abgrenzungen“ (Burzan 2011: 95). Die These Georgs ist, dass gewisse Lebensstilausprägungen und -merkmale mit einer bestimmten sozialen Situiertheit von Individuen einhergehen. Diese bildet quasi den Grundstein oder einen Haupteinflussfaktor für einen Lebensstil. Auf der anderen Seite stehen neben diesem objektiven Aspekt die subjektive Wahrnehmung und Interpretation der eigenen Situiertheit des einzelnen Individuums. Diese beiden Einflussfaktoren bestimmen nach Georg maßgeblich einen Lebensstil.

Abbildung 1: Werner Georgs Lebensstilkonzept (Burzan 2011: 96, bezugnehmend auf Georg 1998: 98).

Darüber hinaus lassen sich vier Dimensionen des Verhaltens unterscheiden, die Lebensstilen zugeschrieben werden: das expressive Verhalten, das interaktive Verhalten, das evaluative und das kognitive Verhalten (vgl. Spannagel 2013 224f.). Das expressive Verhalten umfasst Konsum- und Freizeitgewohnheiten. Das interaktive Verhalten umfasst jede direkte soziale Interaktion (Lebensgemeinschaften, Vereinstätigkeiten, Vernetzungen) und auch vermittelte Interaktion (Telekommunikation etc.). Individuelle Werte und Einstellungen beschreibt das evaluative Verhalten. Alles, was die eigene Person umfasst (Selbstidentifikation), wird als das kognitive Verhalten verstanden. Umgelegt auf die obige Grafik sind diese Verhaltensformen auf der mentalen Ebene anzusiedeln. Diese vier Dimensionen sind wichtig in Hinblick auf die Operationalisierung von Lebensstilmerkmalen im Rahmen des Forschungsdesigns. Sie ermöglichen eine Einordnung erhobener Variablen und die interpretative Auswertung in Hinblick auf Lebensstilmerkmale.

6. Forschungsfragen, Forschungsdesign und Methodik

Als Datengrundlage wurden Daten des „Besiedelungsmonitoring Seestadt Aspern 2015“ herangezogen (vgl. Dlabaja/Reinprecht/Kellner/Kirsch-Soriano 2016). Für die Innenbezirke wurde eine Befragung mit einem angepassten Fragebogen der Seestadtstudie durchgeführt. Insgesamt konnten so 49 Personen in den Innenbezirken befragt werden. Zusammen mit den 467 Befragten der Seestadtstudie ergibt sich eine Stichprobe von 516 Personen. Der Datensatz wurde mittels Clusteranalyse strukturiert. Die einzelnen Cluster wurden im nächsten Schritt per Chi-Quadrat-Test4 auf Gruppenunterschiede in den Merkmalen der sozialen Lage untersucht. Jene Merkmale, die einen signifikanten Unterschied zwischen den Clustern aufweisen, wurden zur inhaltlichen Interpretation der Cluster herangezogen. Schließlich wurden die Cluster mittels Georgs Lebensstilkonzept interpretiert und inhaltlich ausgewertet.

Die explorative Vorgangsweise ergab sich aus dem gegebenen Datenmaterial. Für die vergleichende Studie wurden Daten des „Besiedelungsmonitoring Seestadt Aspern 2015“ verwendet. Damit die Daten mit jenen der Eigenerhebung vergleichbar sind, wurde für die Befragung kein eigenes Instrument entwickelt, sondern der Fragebogen des Besiedelungsmonitorings in angepasster Form angewandt. Da die Konstruktion des Fragebogens in diesem Sinne nicht theoriegeleitet war, fiel die Entscheidung auf ein exploratives Design. Es wäre daher zu prüfen, ob sich die Ergebnisse in dieser Form in weiteren Studien replizieren lassen. Weiters muss berücksichtigt werden, dass die Ergebnisse der Studie nicht repräsentativ sind, da die Gruppe der Innenstadtbefragten mit 49 Teilnehmenden für eine quantitative Studie sehr klein ausfällt.

Im Zentrum des Interesses steht zunächst die Frage, ob sich die Befragten beider Stichproben nach ihren Wohn- und Wohnstandortpräferenzen klassifizieren lassen. Mittels Clusteranalyse konnte der Datensatz in vier Cluster strukturiert werden, von denen drei inhaltlich interpretierbar sind. Eines der Cluster zeichnet sich durch ein zurückhaltendes bis ablehnendes Antwortverhalten aus und lässt daher keine inhaltlichen Schlüsse zu. Die soziale Lage dieses Clusters konnte nicht näher untersucht werden, da aufgrund vieler fehlender Werte keine zuverlässigen Aussagen möglich sind.

Weiters sollten die im ersten Schritt gewonnenen Cluster inhaltlich interpretiert werden. Dazu wurden die Präferenzen als Merkmale von Lebensstilen interpretiert, d.h. die angegebenen Präferenzen wurden als Indikatoren für bevorzugte Verhaltensweisen operationalisiert und nach den vier zentralen Verhaltens-Dimensionen von Lebensstilen kategorisiert. Dabei konnten die abgefragten Präferenzen in interaktive und expressive Präferenzen unterschieden werden (vgl. Poigner 2018: 34ff.). So bildet sich beispielsweise das präferierte interaktive Verhalten im Stadtteil anhand folgender Indikatoren ab:

Expressive Präferenzen betreffen Konsum- und Freizeitverhalten der Befragten, während interaktive Präferenzen auf soziale Interaktionen verweisen.

7. Ergebnisse

Drei Cluster konnten inhaltlich konzise beschrieben werden. Die sich daraus ergebende Typologie wurde als Wohntypen bezeichnet und beschreibt unterschiedliche Präferenzmuster im expressiven und interaktiven Verhalten der Befragten in Wien. Sie wurden außerdem in Verbindung mit Merkmalen der sozialen Lage beschrieben, die signifikante Unterschiede in den Gruppen ausmachen (Poigner 2018: 65ff.).

7.1 Die Häuslich-Expressiven

Hier überwiegen expressive Präferenzen, sowohl die eigene Wohnung betreffend als auch den bewohnten Stadtteil. Die eigene Wohnung ist dabei vor allem Ort der Repräsentation und „zentraler Bezugspunkt sozialer Beziehungen“ mit funktionaler Trennung, d.h. Arbeit und Hobby finden eher nicht zu Hause statt (vgl. Poigner 2018: 65). Der Stadtteil wird „angebotsorientiert“ gesehen, d.h. vor allem als Ort der Erfüllung von expressiven Bedürfnissen (Einkäufe, Unterhaltung, Ausgehen etc.), und mit einer starken „Emphase auf den Stadtteil als Konsumzone“ (ebd.: 65) wahrgenommen. Interaktion suchen Angehörige dieses Typs weniger in der Nachbarschaft und im Stadtteil, sondern sehen diese im häuslichen Bereich angesiedelt. Der wichtigste Freizeitort ist das eigene Zuhause. In den Stichproben zeigte sich dieser Wohntyp in Wien ortsunabhängig und ist vor allem in Paar- und Einpersonenhaushalten zu finden. Die meisten Angehörigen des Typs häuslich-expressiv leben in freifinanzierten Mietwohnungen und es findet sich hier mit einem Viertel der Clusterzugehörigen der höchste Anteil an niedrigen Haushaltseinkommen in allen drei Wohntypen.

7.2 Die Avantgardistische-Interaktiven

Sowohl expressive als auch interaktive Präferenzen zeigen den Stadtteil und die eigene Wohnung als gleichermaßen starke Bezugspunkte. Die Wohnung hat ähnlich dem häuslich-expressiven Typ zwar eine zentrale repräsentative Rolle, wird aber multifunktional begriffen als Ort des Wohnens, Arbeitens, der Freizeit und von Hobbies (vgl. Poigner 2018: 66). Das Präferenzprofil in Bezug auf Stadtteil und nachbarschaftliche Kontakte ist beim avantgardistisch-interaktiven Wohntyp sehr differenziert (vgl. ebd.: 60ff.). Der Stadtteil ist als Begegnungsraum mit hohem nachbarschaftlichem Austausch präsent. Hier scheint es auch die höchste Bereitschaft zur Partizipation im Stadtteil zu geben. Die Angehörigen dieses Wohntyps weisen außerdem hohe Zustimmungen bei nachbarschaftlicher Unterstützung und Online-Vernetzung auf. Weiters tendieren die Präferenzen dieses Typs dahin, Freizeit und Arbeit im Stadtteil zu organisieren. Der avantgardistisch-interaktive Wohntyp findet sich überwiegend in der Seestadt und vor allem in Familien- und Paarhaushalten. Im Vergleich zu anderen Clustern weist dieser Wohntyp den geringsten Anteil an niedrigem Einkommen, bei einem hohen Anteil an gefördertem Wohnbau auf.

7.3 Die Konventionell-Zurückhaltenden

Dieser Wohntyp kann zwischen den beiden ersten angesiedelt werden. Die Wohnung ist zwar wie bei allen Wohntypen starker Bezugspunkt, aber die gewählten interaktiven und expressiven Präferenzen zeigen ein ausgewogeneres Bild als die anderen beiden Wohntypen. Die Wohnung ist vor allem Ort des Rückzugs, von funktionaler Seite wird eher das Arbeiten zu Hause, als die Hobbies in den eigenen vier Wänden verortet (vgl. Poigner 2018: 68). In Bezug auf den Stadtteil zeigt sich im Gegensatz zum häuslich-expressiven Typ ebenfalls ein ausgewogeneres Bild, d.h. der Stadtteil ist zwar Ort der Begegnung, Freizeitgestaltung und des Konsums, interaktive Präferenzen z.B. Teilhabe, nachbarschaftliche Kontakte und Partizipation erfahren hier aber weniger Zuspruch als im avantgardistisch-interaktiven Wohntyp. Auffallend ist außerdem, dass der konventionell-zurückhaltende Typ das agilste Freizeitverhalten aufzuweisen scheint (vgl. ebd.: 68). Im Vergleich zu den anderen beiden Typen hatten die Freizeitaufenthaltsorte außerhalb des eigenen Bezirks und auch außerhalb Wiens hier den höchsten Zuspruch. Etwa die Hälfte der Befragten der Innenstadtgruppe und etwa ein Viertel der Seestadtgruppe gehören diesem Wohntyp an. Dieser Wohntyp weist außerdem den höchsten Anteil von freifinanzierten Eigentumswohnungen in der Studie auf. Die häufigste Haushaltsform sind Paarhaushalte und Haushalte mit Kindern.

8. Diskussion und Fazit

Die drei Figuren zeigen hier typologisierte Raumbezüge von Teilen der befragten Wiener Wohnbevölkerung. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Typologie keine vollständige ist und auch keine Vollständigkeit anstrebt. Sie sind eine Dimensionsreduktion individueller Bezüge zur eigenen Wohnung und dem bewohnten Stadtteil. Die Typen zeigen aber Tendenzen auf, wie sich Raumbezüge gestalten und mit welchen sozialen Lagen sie einhergehen. Beispielsweise lässt sich erkennen, dass der avantgardistisch-interaktive Typ stark dem gewünschten Lebensstil eines, in der Studie des Besiedelungsmonitorings beschriebenen, „imaginierten Menschen“ der Seestadt Aspern ähnelt, der diesem Stadtentwicklungsprojekt auch als Planungsleitbild dient (vgl. Dlabaja et al. 2016: 32). Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass viele der Seestadtbefragten nicht dem avantgardistisch-interaktiven Typ angehören.

Zwei der ermittelten Typen (der häuslich-expressive und der konventionell-zurückhaltende Typ) erweisen sich als ortsunabhängig, d.h. sie kommen sowohl in den untersuchten Innenbezirken wie auch der Seestadt vor. Andererseits zeigt sich, dass der häuslich-expressive Typ v.a. im Zusammenhang mit freifinanzierten Mietwohnungen steht. Das ist bemerkenswert, da dieser Typ sowohl in der Seestadt als auch den Innenbezirken jeweils fast ein Drittel der Befragten ausmacht (vgl. Poigner 2018: 64). Im Gegensatz zum avantgardistisch-interaktiven Typ wird hier der Stadtteil weniger als Begegnungszone betrachtet und vielmehr als Konsumzone verstanden. Gerade in der Seestadt Aspern ist dies frappant, richtet sich die planerische Strategie eigentlich an den avantgardistisch-interaktiven Typ. Es gilt aber jedenfalls empirisch zu klären, ob der avantgardistisch-interaktive Typ ein Produkt der Seestadt darstellt oder ob es Personen gibt, die diesem Typen a priori entsprechen und sich daher gezielt durch das Image der Seestadt angesprochen fühlen. In der Auswertung zeigte sich, dass der avantgardistisch-interaktive Typ eher über ein hohes Einkommen und Zugang zu gefördertem Wohnbau verfügt. Es wäre also auch zu fragen, ob der avantgardistisch-interaktive Typ auch ohne die entsprechende Ausstattung an Kapital (Einkommen), Ressourcen (soziales Kapital, Zugang zu gefördertem Wohnbau etc.) und hohem Bildungsstand realisierbar ist.

Typologien wie die Wiener Wohntypen können der Sozialen Arbeit als Instrument dienen, stadtplanerische Strategien empirisch auf ihre Zielgruppen hin zu problematisieren. Gerade wo Lebensstile als Distinktion dienen, muss aufgezeigt werden, welche klassifikatorischen Prozesse am Werk sind (wie bspw. im Falle des avantgardistisch-interaktiven Typs) und welche neuen Ausschlüsse so produziert werden. Vor allem in der Wohnraumversorgung ist eine solche Perspektive notwendig.

Der Beitrag solcher Typisierungen liegt in der „Rekonstruktion des sozialen Sinns“, wie es Gebhardt (2014: 129) formuliert. Er weist aber auch auf die Notwendigkeit qualitativer Zugänge bei Analysen zu Lebensstilen auf Quartiersebene hin. So „können mit stärker rekonstruktiven Zugängen alltagsnahe Ungleichheitssemantiken, soziale Grenzziehungen und Konfliktlinien auf der Quartiersebene herausgearbeitet werden.“ (Gebhardt 2014: 29) Wie auch die präsentierte Studie zeigt, können quantitative Designs helfen theoretische Modelle zu entwickeln, jedoch stehen sie vor dem Problem der Unerreichbarkeit gewisser Milieus. Die Erweiterung um quantitative Ansätze mit qualitativen Designs ist hier also dringend angezeigt.

Für die Soziale Arbeit ist das Arbeiten mit Lebensstilen interessant, da es eine Perspektive auf Raumbezüge in Wohnquartieren ermöglicht, die Ungleichheitssemantiken erkennbar macht. Dabei muss das Ziel allerdings sein, Raumbezüge von Armutsmilieus zu rekonstruieren, um Handlungsmöglichkeiten ihrer Zielgruppen zu erkennen. Sozialarbeitswissenschaft muss „zwischen der Entwicklung eines Quartiers und dem Gesamtkontext unternehmerischer Stadtentwicklungspolitik“ (Gebhardt 2014: 124) eine Verbindung herstellen können und dabei die Interessen und Handlungsmöglichkeiten ihrer AdressatInnen analysieren. Dabei muss Soziale Arbeit auch berücksichtigen, dass es gerade die (Mittelschichts-)Milieus sind, die sich durch Lebensstildifferenzierung auszeichnen und die als Nachfragemodell am Immobilienmarkt und in Stadtentwicklungspolitiken eine zentrale Rolle bei der Wohnraumversorgung spielen. Schließlich wird deutlich, dass es im Bereich der Wohnraumversorgung Konfliktpotential gibt, wo „ausgrenzende Maßnahmen der Stadtpolitik mit Abgrenzungsbestrebungen der Mittelklassen“ (Gebhardt 2014: 122) zusammenwirken und auf Bedürfnisse nach Wohnraum in Armutsmilieus aufeinandertreffen.

Die dargestellte Wiener Wohntypologie kann nach Otte dem Bereich der „themenzentrierte[n] Lebensstilanalyse“ (Otte 2005: 23) zugeordnet werden. Diese haben „nicht den Anspruch, mit einem Lebensstilmodell soziales Handeln in verschiedensten Bereichen untersuchen zu können, sondern operationalisieren Lebensstile themenspezifisch“ (ebd.: 23, Herv.i.O.). In diesem Kontext kann die hier präsentierte Typologie einerseits zeigen, welche Raumbezüge bestehen, andererseits welche Wohnpräferenzen mit diesen einhergehen und diese anhand sozialer Merkmale in der untersuchten Wohnbevölkerung verortbar machen. Die Wiener Wohntypen stellen Lebensstilmerkmale dar, die zwar mit bestimmten sozioökonomischen Merkmalen einhergehen. In welchen Milieus sie sich aber tatsächlich finden lassen, muss in anschließender Forschungstätigkeit untersucht werden. Weiters muss Soziale Arbeit Lebensstilmerkmale auf Ausschlussmechanismen bestimmter Milieus hin beschreiben können, d.h. sie auch als Teil klassifikatorischer Strategien begreifen.

Für die sozialarbeitswissenschaftliche Untersuchung sozialer Dynamiken in Quartieren stellt sich schließlich auch die Frage der Erreichbarkeit der Beforschten, denn es zeigt sich, dass mit quantitativen Studien v.a. Angehörige von Mittelschichtsmilieus gut erfasst werden können. Vor allem lassen sich so „Individualisierung, Pluralisierung und Flexibilisierung im Kontext der ‚Neuen Mittelklassen‘ […] nicht nur als Öffnungsprozesse, sondern auch als Abschließungs- und Ausschlussprozesse“ (Schnur 2010: 40) verstehen. Hier sind auch die Ergebnisse der vorgestellten Masterarbeit einzuordnen. Solche themenspezifischen Typologien, wie die oben beschriebenen Wohntypen, helfen Tendenzen sozialer Dynamiken in Quartieren in Wien zu beschreiben und Raumbezüge zu rekonstruieren. Damit allerdings tatsächliche Ungleichheitsordnungen aufgearbeitet werden können, bedarf es bei der Analyse mit Lebensstilen qualitativer Ansätze, um auch Armutsmilieus bzw. Milieus abseits der Mittelklassen erreichen zu können.

Verweise

1 Die Bevölkerungsentwicklung Wiens beschreibt Andreas Weigl ausführlich in seinem Beitrag „Demografischer Wandel in Wien von 1945 bis in das ausgehende 20. Jahrhundert“ (Weigl 2013). Weiters findet sich die Bevölkerungsentwicklung Wiens mit einer Prognose bis ins Jahr 2044 in der Publikation Wien wächst… (MA23 2014).

2 Die Diplomarbeit Lifestyle als Motor der Projektentwicklung von Elisabetta Meneghini (2010) beschreibt diese Einbettung von Lebensstilen bei der Projektentwicklung von Wohnbauten.

3 Hintergrund dieser unterstellten Ortsungebundenheit ist die Annahme, dass sich die Gesellschaft in zunehmendem Maß mobilisiert. Durch die stattfindende Globalisierung der Gesellschaft, einhergehend mit „zunehmender (grenzüberschreitender) Mobilität und Kommunikation […], werden sich auch die Ortsbezüge der Individuen wandeln“ (Masson 2016: 104). Masson geht davon aus, dass sich lokale Bezüge und lokale Kultur zu Gunsten individueller Freiheiten in Bezug auf den Ort und die Kultur auflösen. Individuen können sich entsprechend dieser Überlegungen aufgrund ihrer Mobilität ihre Ortsbezüge frei wählen – quasi ihrem Lebensstil entsprechend. Mittlerweile ist jedoch klar, dass diese These nur für Angehörige einkommensstarker Milieus gelten kann. Gerade in Armutsmilieus zeigen jüngere Studien einen gegenteiligen Trend.

4 Der Chi-Quadrat-Test testet die Wahrscheinlichkeit, dass die Häufigkeitsverteilung zweier Gruppen gleich ist. Kann die Nullhypothese verworfen werden, dann kann von einem signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen ausgegangen werden.

Literatur

Burzan, Nicole (2011): Soziale Ungleichheit. Eine Einführung in die zentralen Theorien. Wiesbaden: VS Verlag.

Dlabaja, Cornelia/Reinprecht, Christoph/Kellner, Johannes/Kirsch-Soriano da Silva, Katharina (2016): Abschlussbericht Besiedelungsmonitoring Seestadt Aspern. Hg. v. Magistratsabteilung 50. Wien. http://www.wohnbauforschung.at/index.php?id=457 (09.01.2018).

Gebhardt, Dirk (2014): Lebensstile in der Quartiersforschung. In: Schnur, Olaf (Hg.): Quartiersforschung. Zwischen Theorie und Praxis. Wiesbaden: Springer VS, S. 113–133.

Georg, Werner (1998): Soziale Lage und Lebensstil. Eine Typologie. Opladen: Leske + Budrich.

Löw, Martina (2012): Soziologie der Städte. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

MA 23 – Magistratsabteilung für Wirtschaft, Arbeit und Statistik (2014): Wien wächst. Bevölkerungsentwicklung in Wien und den 23 Gemeinde- und 250 Zählbezirken. https://www.wien.gv.at/statistik/pdf/wienwaechst.pdf (29.01.2019).

Masson, Silke (2016): Die Mittelschicht in benachteiligten Stadtteilen. Wiesbaden: Springer VS.

Meneghini, Elisabetta (2010): Lifestyle als Motor der Projektentwicklung. Technische Universität Wien: Diplomarbeit.

Oelschlägel, Dieter (2013): Soziale Arbeit und Stadtentwicklung aus einer parteilichen Perspektive. In: Drilling, Matthias/Oehler, Patrick (Hg.): Soziale Arbeit und Stadtentwicklung: Forschungsperspektiven, Handlungsfelder, Herausforderungen. Wiesbaden: Springer VS, S. 45–56.

Otte, Gunnar (2005): Hat die Lebensstilforschung eine Zukunft? Eine Auseinandersetzung mit aktuellen Bilanzierungsversuchen. In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 57. Jahrgang, Heft 1, S. 1–31.

Otte, Gunnar (1997): Lebensstile versus Klassen – welche Sozialstrukturkonzeption kann die individuelle Parteipräferenz besser erklären? In: Müller, Walter (Hg.): Soziale Ungleichheit. Neue Befunde zu Strukturen, Bewusstsein und Politik. Opladen: Leske + Budrich, S. 303–346.

Poigner, Michael (2018): Wohnpräferenzen in Wiener Stadterneuerungs- und Stadtentwicklungsgebieten. Unveröffentlichte Masterarbeit. Eingereicht an der FH Campus Wien. http://pub.fh-campuswien.ac.at/urn:nbn:at:at-fhcw:1-2830 (09.01.2018).

Rössl, Jörg/Hoelscher, Michael (2012): Lebensstile und Wohnstandortwahl. In: KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 64 (2), S. 303–327.

Sassen, Saskia (1997): Metropolen des Weltmarkts: Die neue Rolle der Global Cities. Frankfurt am Main: Campus-Verlag.

Schnur, Olaf (2010): Demographischer Impact in städtischen Wohnquartieren. Entwicklungsszenarien und Handlungsoptionen. Wiesbaden: VS Verlag.

Spannagel, Dorothee (2013): Reichtum in Deutschland. Empirische Analysen. Wiesbaden: Springer VS.

Weigl, Andreas (2013): Demografischer Wandel in Wien von 1945 bis in das ausgehende 20. Jahrhundert. In: Dippelreiter, Michael/Dachs Herbert (Hg.): Geschichte der österreichischen Bundesländer seit 1945. Wien: die Metamorphose einer Stadt, Bd. 9. Wien: Böhlau, S. 397–444.

Vester, Michael/Oertzen, Peter von/Geiling, Heiko/Hermann, Thomas/Müller, Dagmar (2001): Soziale Milieus im gesellschaftlichen Strukturwandel. Zwischen Integration und Ausgrenzung. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Über den Autor

Michael Poigner, MA BA

|