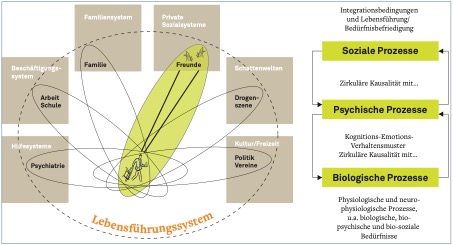

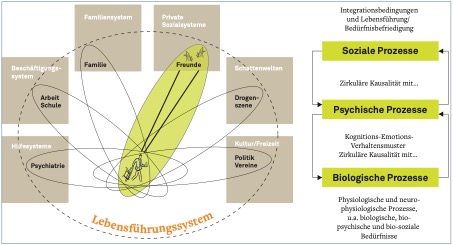

Abbildung 1: Das Lebensführungssystem nach Sommerfeld (Sommerfeld 2019: 8).

soziales_kapital

wissenschaftliches journal österreichischer fachhochschul-studiengänge soziale arbeit

Nr. 22 (2019) / Rubrik "Thema" / Standort St. Pölten

Printversion: http://www.soziales-kapital.at/index.php/sozialeskapital/article/viewFile/635/1141.pdf

Kurt Fellöcker & Silvia Franke:

1. Entwicklungsgeschichtliche Aspekte

In der Suchtberatung gibt es immer mehr spezielle Verfahren und Ausbildungen und trotzdem scheint es oft so, dass das alles nicht reicht. Wie wichtig ist Technik, wie wichtig das Beziehungsangebot – und welche Rolle spielt die drogen- und sozialpolitische Makrostruktur?

Als SuchtberaterInnen erlernen wir unser Handwerk zum einen im Rahmen unserer jeweiligen psychosozialen Grundausbildungen, zum anderen, entscheidenderen Teil jedoch in der praktischen Arbeit mit unseren KlientInnen, in Fortbildungen und nicht zuletzt aus unseren Misserfolgen. Die Arbeit mit Suchtmittelkonsumierenden hat in ihrer Entwicklung einen langen, von Irrtümern geprägten Weg hinter sich, auf den angesichts einer zunehmend restriktiven und rückschrittlichen Drogen- und Sozialpolitik in Österreich ein kritischer Rückblick lohnt.

Speziell drogenabhängige Menschen gehören aufgrund ihrer de facto Kriminalisierung nach wie vor zu den am meisten diskriminierten psychisch kranken Menschen. Diese Sonderstellung hat Auswirkungen auf die Behandlungs- und Beratungsmethoden: so war die Drogentherapie von ihren Anfängen in den 1970er Jahren bis in die 1980er Jahre ein Spielfeld für Experimente, ihre Protagonisten (die männliche Form ist hier bewusst gewählt) wiesen nicht selten charismatisch-autoritäre Züge auf (vgl. Eisenbach-Stangl 2008: 165). Besonders extreme, oft sektenhafte Formen wie z.B. Synanon wurden jedoch nicht aus der professionellen psychiatrischen oder sozialarbeiterischen Berufsgruppe heraus entwickelt, sondern entstanden aus Selbsthilfegruppen in amerikanischen Gefängnissen (vgl. Yablonsky 2010). In diesen geschlossenen Systemen und ohne professionelle Begleitung gedieh ein aggressiver, polarisierender, von Abspaltungsmechanismen geprägter hierarchisierender Stil, der Einfluss hatte auf etliche „therapeutische“ Gemeinschaften in Freiheit, zumindest in deren Anfangszeit. Allgemein waren die 1970er und 1980er Jahre die hohe Zeit der Gruppentherapien und körperorientierter Methoden (Encounter, Urschrei, Bioenergetik etc.) mitsamt ihren Auswüchsen, die bewusst auf Stressmaximierung und befreiende Katharsis setzten. Aus dieser Epoche stammt auch die sogenannte Provokative Therapie nach Farrelly (2005), die eine Zeitlang auch im psychosozialen Beratungskontext populär war. Obwohl Frank Farrelly selbst im Rahmen seiner Therapien der Beziehung einen sehr großen Stellenwert einräumte, ja fast zärtlich mit KlientInnen umging,1 wurde diese Therapieform zu jener Zeit in der Rezeption oft auf die provozierende Sprache reduziert. Im ambulanten Setting der Suchtberatung ließen das allgemeine Abstinenzparadigma, die repressiven drogenpolitischen Vorgaben inklusive schwerer Strafandrohungen und der permanente Suchtdruck der KlientInnen wenig Spielraum für einen partnerschaftlichen, ehrlichen Beziehungsaufbau.

Angesichts der Tatsache, dass heute klinische ExpertInnen davon ausgehen, dass suchtkranke Menschen im hohen Ausmaß Bindungstraumatisierungen aufweisen und entsprechende legale und illegale Substanzen zur Selbstmedikation verwenden (vgl. Krausz/Schäfer 2006), wird rückblickend klar, warum die erwähnten stressinduzierenden und das Beziehungsgefüge stark belastenden Methoden mitsamt der ideologischen Fixierung auf die Abstinenz kontraproduktiv waren und es zu sehr vielen Abbrüchen kam. Selbstverständlich gab es daneben immer auch seriöse Ansätze, aber durch die Kriminalisierung und Verelendung der DrogenklientInnen, ihre teilweise Überantwortung an unprofessionelle Kräfte und ihre Isolation in stationären Langzeittherapien kam es über längere Zeit zu einer gewissen Stagnation in der Entwicklung der Suchthilfe. Der „Königsweg der Abstinenz“ stellte sich als eine unhaltbare und höchst ambivalente Vorgabe heraus, da er weder dem Autonomiebedürfnis der KlientInnen, noch ihrer psychischen Vulnerabilität und schon gar nicht dem Anspruch einer kritischen und parteilichen Sozialarbeit gerecht wurde – wobei für die Soziale Arbeit festgehalten werden muss, dass diese nie in einem solchen Ausmaß vom Konfrontations- und Kontrollparadigma geprägt war, wie die abstinenzorientierte stationäre Suchtbehandlung.

Impulse zur Veränderung dieser festgefahrenen Situation kamen im Laufe der späten 1980er und 1990er Jahre einerseits von den KlientInnen selbst (durch anhaltenden „Widerstand“ in Form von Therapieabbrüchen), andererseits durch die ProtagonistInnen der niederschwelligen Sozialen Arbeit, die sich zunehmend professionalisierten. Gemeinsam mit SuchtmedizinerInnen und -forscherInnen konnten sie langfristig einen Großteil ihrer sozialpolitischen und schadensminimierenden Forderungen wie „Therapie statt Strafe“, Drogenersatzprogramme, Streetwork, Notschlafstellen etc. durchsetzen. Die paradigmatische Verschiebung fand somit von einer repressiv-disziplinierenden hin zu einer humanistisch-akzeptierenden Haltung statt, die den Menschen in den Blickpunkt rückte und nicht in erster Linie das Problem (vgl. Stöver 2000).

Interessanterweise nahm die Behandlung und Betreuung nicht-suchmittelabhängiger, psychiatrisch erkrankter Menschen durch die Psychiatriereform ab den 1970er Jahren eine realitätsbezogenere und weniger ideologisch überfrachtete Entwicklung. Zunehmend wurden die realen Entwicklungsmöglichkeiten der PatientInnen und die Chronizität mancher Störungen durch Konzepte wie „Fördern statt fordern“, „Stressreduktion statt Konfrontation“, Einzel- statt Gruppentherapie, Begleitmedikation etc. stärker berücksichtigt. Auch hat die Recovery-Bewegung viel zum Empowerment stationärer PatientInnen und einem partnerschaftlicheren professionellen Umgang beigetragen (vgl. Amering 2012). Durch die Etablierung der Substitutionstherapie als wesentlichem Instrument zur Stabilisierung und eines niederschwelligen klientInnenfreundlichen Ansatzes hat die Suchttherapie einen Teil des Weges hin zu einer Normalisierung mitvollzogen. Mit der damit zusammenhängenden Verlagerung der Behandlung vom stationären in den ambulanten Bereich und dem Zusammenwachsen der Disziplinen kommt auch der begleitenden Sozialen Arbeit und damit der Suchtberatung jenseits der Vor- und Nachbetreuung stationärer Aufenthalte wieder erhöhte Bedeutung zu.

2. Theoretische Grundlagen

Anders als in Deutschland, wo tendenziell eine Dominanz des medizinischen Paradigmas zu beobachten ist (vgl. Sommerfeld 2019: 4), kann man in Österreich derzeit nicht von einer Konkurrenzsituation der Berufsgruppen ausgehen. Im Gegenteil: die interprofessionelle Kooperation ist eine nötige und anerkannte Voraussetzung für die unbestrittene Mehrdimensionalität des Phänomens Suchterkrankung. Sieht man sich die Stelleninserate der Suchthilfe an (vgl. Der Standard 2019), stellt man fest: MedizinerInnen werden dringend gesucht, aber sichtlich nicht leicht gefunden, was mit der fehlenden Attraktivität der Arbeitsbedingungen in der Suchthilfe zusammenhängen könnte. Grundlage der Zusammenarbeit in der österreichischen Suchthilfe ist das allseits bekannte biopsychosoziale Modell, eine Konzeptualisierung aus dem letzten Jahrhundert, die Krankheit und Gesundheit als nicht lineares, komplexes Geschehen versteht. Dieses kann weder in einzelne disziplinär fixierte Bestandteile zerlegt werden, noch als rein biologisches Phänomen gelten. Vielmehr werden theoretische Ansätze und Konzepte aus unterschiedlichen Disziplinen entlang salutogenetischer Überlegungen verknüpft (vgl. Gahleitner 2017). Auch wenn die Theorie unbestritten ist, ist die praktische Umsetzung des biopsychosozialen Modells nicht immer ganz friktionsfrei. Während die einzelnen Komponenten bio-psycho-sozial noch problemlos nebeneinandergestellt werden können, sind die dynamische Verknüpfung und daraus resultierende multidisziplinäre Behandlungsansätze oft mehrdeutig. Im Folgenden soll versucht werden, anhand mehrerer Ansätze das biopsychosoziale Modell zu verdeutlichen und Prämissen zur Beziehungsgestaltung mit suchtkranken Menschen abzuleiten.

2.1 Das soziale Atom

J.L. Moreno, Psychiater und Begründer der Soziometrie, hat schon in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts die Bedeutung des sozialen Netzwerks für die biopsychosoziale Gesundheit des Menschen erkannt. Um diese Bedeutung herauszustreichen, spricht er vom „sozialen Atom“ – dem Mensch mit allen seinen mitmenschlichen Beziehungen – und erkennt nicht das Individuum als kleinste Einheit, sondern eben dessen soziales Atom (vgl. Hutter/Schwem 2012: 245). Nach Moreno wird das Individuum in eine Beziehungsstruktur hineingeboren, die sich mit dem Heranwachsen fortwährend ausdehnt. So erfährt das Leben seine konkrete Ausprägung. Das Individuum ist daher seinem sozialen Atom so eng verbunden wie seinem Körper. Verlässt ein Mitglied das soziale Atom, tritt ein anderes Individuum, das eine ähnliche Rolle einnimmt, an seine Stelle. Ist das nicht mehr möglich und dünnt das soziale Atom, z.B. im Prozess des Älterwerdens, zunehmend aus, spricht Moreno vom drohenden sozialen Tod, der dem tatsächlichen Tod des Individuums oft vorausgeht. Aktuelle neurobiologische Forschungen bestätigen die Theorien Morenos mit naturwissenschaftlichen Methoden (v.a. mit bildgebenden Verfahren, z.B. der Magnetresonanztomographie) und weisen die enormen Fähigkeiten des menschlichen Gehirns zum sozialen Kontakt und zur Kooperation nach (vgl. z.B. Bauer 2013, Liebermann 2013). Liebermann (2013: 283) kommt sogar zur Conclusio, dass das Lebensglück und die biopsychosoziale Gesundheit des Menschen wesentlich von der Gestaltung seiner sozialen Beziehungen abhängen und fordert deshalb eine stärkere Berücksichtigung der Entwicklung diesbezüglicher Fähigkeiten in Schule und Beruf.

2.2 Das Gehirn – ein Beziehungsorgan

Den zweiten Ansatz liefert ebenfalls die Psychiatrie, allerdings auf Basis einer kritischen Auseinandersetzung mit dem aktuellen neurobiologischen Reduktionismus. Die alleinige Definition von Sucht als neurobiologischer Fehlfunktion greift zu kurz, weil damit die soziale und kulturelle Funktion des Suchtmittelkonsums vernachlässigt wird. Thomas Fuchs (2010) setzt sich in seinem Buch Das Gehirn – ein Beziehungsorgan mit der Funktion des Gehirns als Bestandteil des lernenden, des reifenden und des sich entwickelnden Menschen auseinander. Er beschreibt die Arbeit des Gehirns als in Rückmeldeschleifen organisiert, als vorantreibende Kraft und als Organisator der fortwährenden Austausch-, Ordnungs- und Hierarchisierungsprozesse zwischen den Zuständen des Organismus und den intellektuellen, motorischen, emotionalen etc. Bestrebungen. Fuchs betont den Doppelaspekt bzw. die Aspektdualität des Menschen als Leib und Körper und die Notwendigkeit, immer beide Gesichtspunkte zu erfassen. Fuchs begreift den Leib als Natur, die wir sind, und den Körper als Natur, die wir haben. Das Gehirn spielt dabei nur eine begrenzte Rolle; es fungiert als Regulations- und Wahrnehmungsorgan für den Gesamtorganismus. Im Austausch zwischen Individuum und Umwelt entsteht Entwicklung und Wachstum. Als Konsequenz für die Behandlung von Störungen lässt sich folgern, dass bei psychisch kranken PatientInnen nicht einfach eine Funktion gestört ist, sondern dass „die Erkrankung eine Äußerung eines Lebendigen, eine integrale Lebensäußerung“ (Fuchs 2010: 271f.) darstellt. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Lebensgeschichte und die subjektive Wahrnehmung von KlientInnen als Bestandteil des Störungsgeschehens zu betrachten, um diese in der Folge als Ansatzmöglichkeit zur Herbeiführung einer gesünderen Form der Lebensäußerung zu nützen.

In Anlehnung an Fuchs könnte daher für die Suchterkrankung gesagt werden, dass der Störung eine spezifische Lebenssituation und eine subjektive Wahrnehmung vorausgehen, die die Ressourcen und Bewältigungsstrategien der Person überfordern und daher als bedrohlich eingeordnet werden. Erst die Lebenssituation und deren Wahrnehmung und Bewertung führen dann auch zu einer physiologischen Reaktion im Gehirn, z.B. zu Veränderungen im Dopaminhaushalt (vgl. Uchtenhagen/Zieglgänsberger 2000: 23–27). Etwas zugespitzt könnte man formulieren: wenn Alkohol stimmungsaufhellend wirkt, kann man nicht davon ausgehen, dass vor dem Alkoholkonsum ein Alkoholmangel im Gehirn ausschlaggebend für die schlechte Stimmung war. Ganz ähnlich verhält es sich auch mit Medikamenten, die in den Dopaminhaushalt eingreifen. Ein (rein) somatischer Zugang kann an der Restitution arbeiten, die eigentliche Herausforderung ist es aber, im Bewusstsein andere Prozesse und Bewertungen zu etablieren, die zukünftige Ereignisse nicht mehr in reflexhaften Suchtmittelkonsum münden lassen: „Personen haben Gehirne, sie sind sie nicht.“ (ebd.: 295) Für die Veränderung von ungesunden Lebensäußerungen kann das Gehirn dabei nützlich sein, dem Anderen zu begegnen und sich auszutauschen; das geht aber nur von Person zu Person.

2.3 Sozialarbeitswissenschaft

Sozialarbeitswissenschaftliche Grundlagen des biopsychosozialen Modells finden sich schon sehr früh in der Literatur und in Österreich muss in diesem Zusammenhang Ilse Arlt erwähnt werden. Sie gründete 1913 die erste Fürsorgeschule in Wien, als Projekt einer wissenschaftlichen „Volkspflege“. Ilse Arlt fordert nicht nur ein exaktes Erfassen der Bedürfnisse von KlientInnen, sondern sie räumt auch der persönlichen Haltung der Helfenden und dem Vertrauen ermöglichenden Begegnen und Begleiten einen besonderen Stellenwert in ihrem Werk ein (vgl. dazu z.B. Pantucek/Maiss 2009). Das biopsychosoziale Modell war ihr mit großer Wahrscheinlichkeit noch nicht bekannt, trotzdem formulierte sie in einer Zeit des startenden Booms mechanistischer Konzepte: „Lebensfreude – dies ist eines der Kernstücke der Hilfe, ist das Kriterium, die unumstößliche Zielsetzung statt des bloßen Leidenlinderns.“ (Arlt 1958: 38) Eine Forderung, die im Bereich der Suchterkrankungen sichtlich besonders schwer umzusetzen ist. Nicht etwa, weil es kein Bedürfnis der suchtkranken Menschen gäbe, sondern weil die massive Präsenz der Probleme den Blick der Helfenden auf dieses Bedürfnis verstellt. Der durch Suchtmittel mitverursachte körperliche Verfall, die schon angesprochene Kriminalisierung und Verelendung, die soziale Ausgrenzung, der Verlust sinnstiftender Beschäftigungen etc. führen bei den Helfenden schnell zu Überforderung und zum Einsatz der Nothilfe, einer problembasierten spezialisierten Hilfe (z.B. schnell mal einen Antrag beim Amt „für“ die betroffene Person einbringen). Diese kann zwar vielfach bitter nötig sein, sollte aber im Gesamtblick auf die Person in ihrer Situation erfolgen. Es ist die Komplexität der Lebenssituation des suchtkranken Menschen, die nicht nur den Blick auf die Lebensfreude verstellt, sondern auch autoritäre (vielleicht auch einfach nur verzweifelte?) „Hilfen nach der Notform“ (ebd.: 27) generiert.

2.4 Das Lebensführungssystem

Besonders anschaulich wird die Komplexität der Lebenssituation von suchtkranken Menschen im Lebensführungssystem nach Sommerfeld (2016) dargestellt. In diesem übergreifenden Konzept wird die Koppelung der inneren biopsychischen und der äußeren sozialen bzw. soziokulturellen Wirklichkeit thematisiert. Das Wesentliche an dieser Koppelung ist die zirkuläre Kausalität, die sich in der Interaktion des Individuums und seiner Lebensführung (innerhalb der gestrichelten Linie) mit einem oder mehreren potentiellen Handlungssystemen (graue Quadrate) konstituiert. Sommerfeld (ebd.: 9) verweist darauf, dass nicht die gelungene oder nicht gelungene Integration in das jeweilige Handlungssystem relevant ist, sondern die jeweiligen Wechselwirkungen. Die Integration in das Handlungssystem Familie beispielsweise kann durchaus problematisch sein, wenn dort mit einem alkoholabhängigen Familienmitglied interagiert wird. Möglicherweise entsteht ein Vermeidungsmuster, das in Bezug auf das Familienmitglied jedenfalls funktional ist, im weiteren Verlauf der Entwicklung und in anderen Kontexten aber dysfunktional werden kann. Die potentiellen Möglichkeiten eines Individuums hängen also einerseits von den im Rahmen der Lebensführung zugänglichen sozialen Räumen ab, andererseits ist „die individuelle Lebensführung Ausdruck dieser inneren Ordnungsstruktur, die wiederum eine wichtige Komponente für die konkrete Ausgestaltung des Lebensführungssystems ist.“ (Sommerfeld 2019: 9)

Abbildung 1: Das Lebensführungssystem nach Sommerfeld (Sommerfeld 2019: 8).

3. Soziale Arbeit in der Suchthilfe

In Anbetracht der eingangs erwähnten hohen Bedeutung der Lebenssituation unserer KlientInnen kann die partnerschaftliche Gestaltung der professionellen Beziehung Modell sein zur Nachreifung und zur Entwicklung eines guten und respektvollen Umgangs mit sich selbst und anderen. Auf Grundlage eines konstanten, angst- und stressreduzierenden Beziehungsangebots, das von Geduld, freundlicher Zuwendung, nicht beurteilender Teilnahme und unbedingter Ressourcenorientierung geprägt ist, werden störungsspezifische Interventionen und kompetenzfördernde Ansätze wie Soziale Diagnose, Motivational Interviewing, Psychoedukation, achtsamkeitsbasierte Rückfallsprophylaxe oder Methoden der Traumapädagogik erst möglich bzw. können dann erst greifen. Suchtberatung ist dabei auf das Gespräch und die Qualität der Information durch die KlientInnen angewiesen – nicht ausschließlich, aber doch sehr wesentlich. Eine antiquierte Technik zur Informationsgewinnung ist die Folter und einige eingangs angeführten Irrtümer der frühen Suchtberatung bewegen sich erschreckend nahe an der Grenze zur Folter. Es ist aber bekannt, dass die daraus gewonnenen Informationen wenig zuverlässig sind und entsprechend muss auch die Nachhaltigkeit von deren Verwertung in Frage gestellt werden (vgl. Pantucek 2005). Verständnis und Vertraulichkeit sind daher eher die Mittel der Wahl, um eine soziale Beziehung aufzubauen, „die die weitere Kooperation der KlientInnen wahrscheinlicher macht und die Ausgangslage nicht von vornherein verschlechtert.“ (ebd.: 15) Dies gilt auch und im Besonderen für die Kontaktaufnahme mit SuchtklientInnen im Rahmen von forensischer Sozialarbeit nach dem Grundsatz „Therapie statt Strafe“ oder auch mit SchülerInnen im Rahmen der Frühintervention (SMG, §13). Dabei muss die oftmals nicht nur freiwillige Kontaktaufnahme bei ausreichender Gesprächs- und Vertrauensbasis kein Hindernis für den Aufbau einer positiven Beziehung darstellen. Letztlich ist der Beziehungsaufbau unbedingte Voraussetzung für die partnerschaftliche Bearbeitung von Alltagsproblemen der KlientInnen und ermöglicht einen adäquaten Umgang, der der Komplexität der Lebenssituation gerecht wird.

Es ist selbstverständlich notwendig und sinnvoll, sich als SuchtberaterInnen über den Tellerrand der Grundausbildung hinaus mit den methodischen Weiterentwicklungen der Suchtberatung zu beschäftigen und sich entsprechend weiterzubilden, diese Instrumente aber gleichzeitig nicht zu überschätzen: Entwicklung findet manchmal ganz oder fast ohne unser Zutun statt. Unsere KlientInnen – mit ihren oft extremen emotionalen Schwankungen, ihrer sogenannten Widerständigkeit, ihrer hohen Sensibilität und ihren wenig ausgeprägten Grenzen – spüren sehr genau, ob wir ihnen distanziert, im Schutz von spezifischen Methoden und Manualen oder mitmenschlich und mitfühlend begegnen. Wenn wir sie mit achtsamer Nähe, unaufgeregter Zuwendung und sehr moderatem Einsatz von Gesprächs- und Interventionstechniken begleiten, wirkt dies auch auf uns selbst zurück und führt uns zu einem entspannteren Umgang mit den eigenen Ansprüchen.

Die Beziehungsarbeit mit den KlientInnen und deren Compliance ist nicht zu trennen von dem Rahmen, in dem sie stattfindet: einer sinnvollen Sozial- und Drogenpolitik und einer funktionierenden Versorgungsstruktur. Speziell in Wien gab es im Sinne des New Public Management gravierende strukturelle Veränderungen bei der Organisation und Finanzierung der Sucht- und Drogenarbeit. Der Wechsel von der Objekt- zur Subjektförderung sicherte zwar die Institutionen budgetär weitgehend ab, hatte aber auch ein hohes Maß an Zentralisierung und lückenlose Kontrollmechanismen bis hin zur weitgehenden Abschaffung der anonymen Drogenberatung zur Folge (vgl. Sanin 2010). Über diese Umstrukturierungen hinaus sind jedoch auch viele der mühsam erreichten drogenpolitischen Errungenschaften gefährdet. Man könnte ansatzweise von einem Rollback sprechen, zumindest von einer Erosion des Hilfssystems: so gibt es speziell außerhalb Wiens immer weniger substituierende ÄrztInnen, JuristInnen bestimmen über die Verschreibungspraxis von MedizinerInnen, es fehlt vielerorts an sozialarbeiterischen Ressourcen für die Begleitung ambulanter Entzüge und beruflicher Rehabilitation, in einigen Bundesländern gibt es kaum niederschwellige Angebote (wie z.B. Spritzentausch) und Anfang 2019 wurde seitens des Innenministers sogar das grundlegende Konzept „Therapie statt Strafe“ wieder in Frage gestellt. Gravierende sozialpolitische Einschnitte wie die Kürzung der Mindestsicherung treffen speziell unser vulnerables Klientel, darunter viele alleinerziehende Mütter.

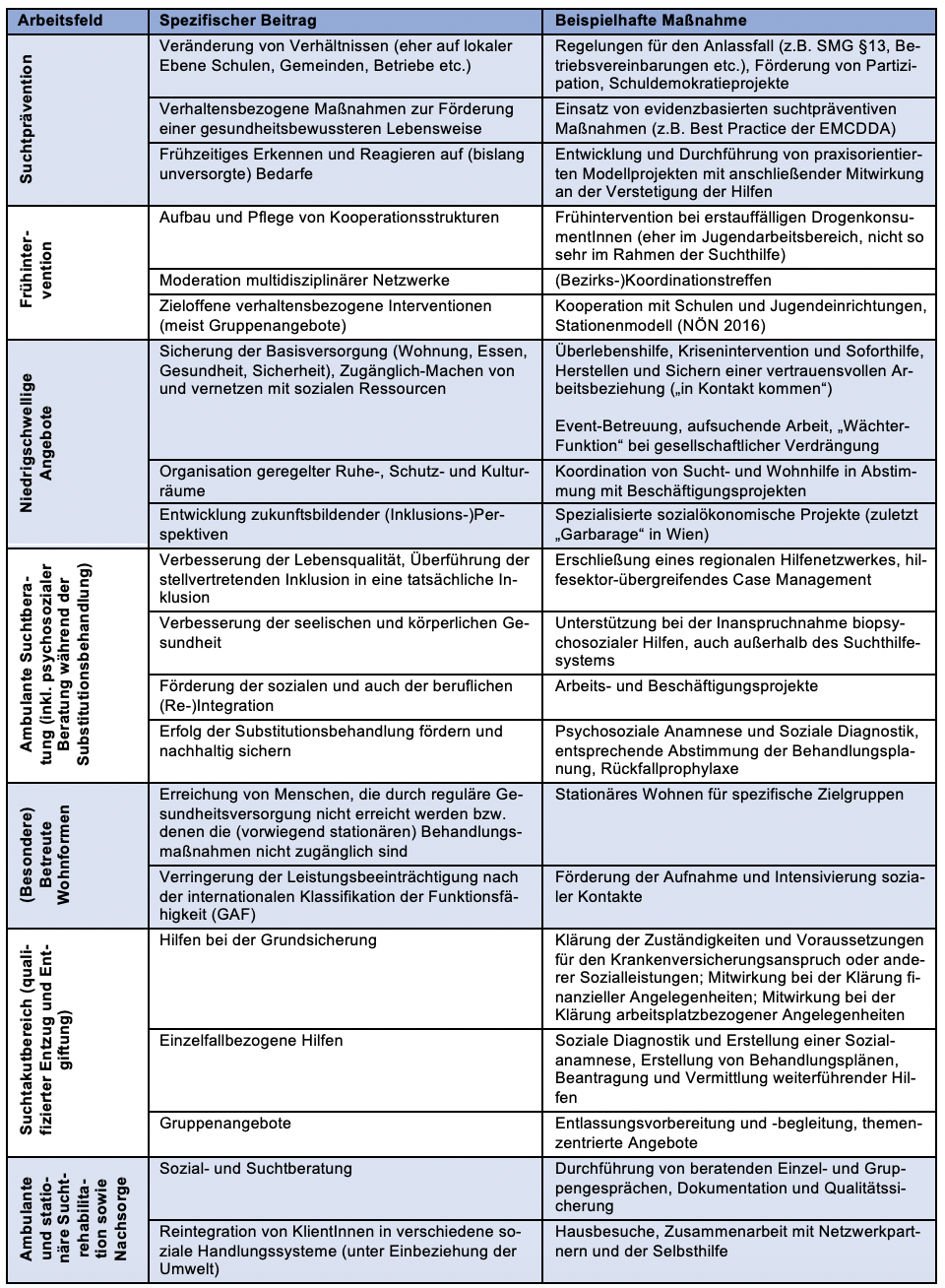

Wenn es nun um die Bedeutung der Sozialen Arbeit im Rahmen der Suchthilfe geht, stellt sich die Frage nach den derzeit konkreten Handlungsbeiträgen. Für deren Darstellung wird an dieser Stelle eine österreichspezifisch etwas abgeänderte Darstellung der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit in der Suchthilfe und Suchtprävention (DG-SAS e.V.) verwendet.

Abbildung 2: Der spezifische Beitrag der Sozialen Arbeit in der Suchthilfe (verändert nach: Schulte-Derne 2019: 46).

Es ist also nicht so, dass die Möglichkeiten der Sozialen Arbeit in der Suchthilfe ausgeschöpft wären, im Gegenteil (speziell in Anbetracht des zunehmenden Bedarfs u.a. im Bereich der Schulsozialarbeit). Jedoch bedrohen rezente sozialpolitische Entwicklungen und degressive finanzielle Ausstattungen diese. Soziale Arbeit, gedacht als Menschenrechtsprofession, kann den derzeitigen Wertewandel der Gesellschaft nicht ignorieren. Damit sind nicht nur die neoliberalen Auswüchse menschenfeindlicher Symbolpolitik (Stichwort: „Ausreisezentren“ für schutzsuchende Menschen) gemeint, sondern z.B. die Herausforderungen der zunehmenden Ökonomisierung und Bürokratisierung Sozialer Arbeit. Daher sollten wir uns im Sinne einer engagierten und kritischen Suchtarbeit nicht in der Komfortzone der Beziehungsarbeit einnisten, sondern bewusst und wachsam die sozial- und drogenpolitische Entwicklung beobachten und uns entsprechend berufspolitisch einbringen. Regionale und überregionale Netzwerke sowie Fachgruppen innerhalb der Berufsverbände bieten Möglichkeiten des Engagements und des Lobbyings für unser Klientel.

Suchtberatung und Suchtprävention haben sich in den letzten 30 Jahren in hohem Maße professionalisiert, trotzdem ist als Entwicklungsaufgabe der Suchthilfe die weitere Professionalisierung zu nennen. Wie auch andere gesellschaftliche Subsysteme hat sich die Suchthilfe zu einem komplexen Handlungsfeld der Sozialen Arbeit ausdifferenziert, das ein gehöriges Maß an Spezialwissen verlangt. Dazu gehören nicht nur die schon oben erwähnten Methoden, sondern ein präzises Wissen über Substanzen, Verhaltensweisen, biologische und psychotherapeutische Grundlagen sowie rechtliche Detailkenntnisse. Dazu kommen auch die neuen Herausforderungen im Zuge der zunehmenden Digitalisierung.

Die Suchtberatung hat aus den eingangs erwähnten repressiven und autoritären Anfängen gelernt und sich über die Jahrzehnte zu einer Profession entwickelt, die ihre NutzerInnen in den Mittelpunkt stellt. Daraus leitet sich auch die Verpflichtung zu einem partizipativen Ansatz ab, wenn es um die (Weiter-)Entwicklung von Angeboten geht: „Eine stärkere Einbindung als bisher in die Planung, Durchführung und Auswertung der Arbeit bedeutet, die Angebote lebensweltnäher und genderspezifischer zu gestalten“ (Stöver 2018:114). Der Forderung ist natürlich zuzustimmen, aber hier zeigt sich die Problematik des managerialen Teufelskreises: die geforderte Einbindung benötigt Ressourcen, erfüllt allerdings keinerlei Quote und wird auch in keinem Dokumentationssystem festgehalten. Kurz gesagt: Im institutionellen Kontext erfüllt die geforderte Einbindung der NutzerInnen die klassischen Bedingungen des Einsparungspostens.

Wie weit das politische Pendel auf Dauer zurückschlägt, hängt auch davon ab, wie stark wir uns artikulieren, auf Missstände hinweisen und gemeinsam Veränderungen einfordern: „Seid unbequem, seid Sand, nicht das Öl im Getriebe der Welt“ (Eich 1991: 383).

Verweis

1 Besonders deutlich wird das im Agieren von Frank Farrelly mit KlientInnen (bzw. mit AusbildungsteilnehmerInnen aus dem Auditorium) in seinen Videos (vgl. Farrelly, o.J.).

Literatur

Amering Michaela/Schmolke Margit (2011): Recovery. Das Ende der Unheilbarkeit. Psychiatrieverlag. Köln: Psychiatrieverlag.

Arlt, Ilse (1958): Wege zu einer Fürsorgewissenschaft. Wien: Verlag Notring der Wissenschaftlichen Verbände.

Bauer, Joachim. (2013): Schmerzgrenze: Vom Ursprung alltäglicher und globaler Gewalt. München: Karl Blessing Verlag.

Der Standard (2019): Karrierestandard. 06/07.07.2019.

Eich, Günter (1991): Träume. In: Karst, Karl (Hg.): Gesammelte Werke in vier Bänden. Band II: Die Hörspiele 1. Frankfurt/Main: Suhrkamp, S. 383.

Eisenbach-Stangl, Irmgard (2008): Die Wiener Drogenpolitik 1970 bis 2005. Wien: Europäisches Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung.

Farrelly, Frank (o.J.): Einführung in die Provokative Therapie. 2 DVDs. Salzburg: Jokers.

Farrelly, Frank/Brandsma, Jeffrey (2005): Provokative Therapie. Heidelberg: Springer.

Fuchs, Thomas (2010): Das Gehirn – ein Beziehungsorgan. Stuttgart: W. Kohlhammer.

Gahleitner, Silke (2017): Soziale Arbeit als Beziehungsprofession. Bindung, Beziehung und Einbettung professionell ermöglichen. Weinheim/Basel: Beltz.

Hutter, Christoph/Schwehm, Helmut (2012): J.L. Morenos Werk in Schlüsselbegriffen. Wiesbaden: Springer.

Krausz, Michael/Schäfer, Ingo (Hg.) (2006): Trauma und Sucht. Stuttgart: Klett-Cotta.

Liebermann, Matthew (2013): Social. Why our Brains are wired to connect. New York: Crown Publishers.

Lüdecke, Christel/Sachsse, Ulrich/Faure, Hendrik (2010): Sucht – Bindung – Trauma. Stuttgart: Schattauer.

NÖN – Niederösterreichische Nachrichten (2016): Projekt „Stationenmodell zur Suchtprävention“. 23.05.2016. https://www.noen.at/user/baden/schulen/projekt-stationenmodell-zur-suchtpraevention-ausbildung-bildung-lehre-schule-13435990# (15.07.2019).

Pantucek, Peter (2005): Soziale Diagnostik. Verfahren für die Praxis Sozialer Arbeit. Wien/Köln/Weimar: Böhlau.

Pantucek, Peter/Maiss, Maria (2009): Die Aktualität des Denkens von Ilse Arlt. Wiesbaden: Springer VS.

Sanin, Daniel (2016): Humanistische Suchtarbeit in Bedrängnis. In: Journal für Psychologie. 24/2. https://www.journal-fuer-psychologie.de/index.php/jfp/article/view/414/453 (29.09.2019).

Schulte-Derne, Frank (2019): Stellenwert der Sozialen Arbeit in der Suchthilfe und Suchtprävention. In: SuchtMagazin 2019-3, Jg. 45, S. 44–47.

SMG – Suchtmittelgesetz. Bundesgesetz über Suchtgifte, psychotrope Stoffe und Drogenausgangsstoffe. StF: BGBL I Nr. 112/1997. https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011040 (15.07.2019).

Sommerfeld, Peter (2019): Soziale Arbeit in einer interprofessionellen Suchthilfe. SuchtMagazin 2019-3, Jg. 45, S. 4–12.

Sommerfeld, Peter (2016): Sucht – ein medizinisches oder ein soziales Problem. In: SuchtMagazin 2016-6, Jg. 42, S. 27–31.

Stöver, Heino (2018): Elektronische Dampfprodukte, Public Health und Harm Reduction. Suchttherapie Heft:19. Stuttgart: Thieme, S.114.

Stöver, Heino (2000): Fachliche Innovationen und drogenpolitische Bewegungen: „Was wir wollten, was wir wurden.“ In: akzept e. V. (Hg.). Gesellschaft mit Drogen – Akzeptanz im Wandel. Dokumentationsband zum 6. Internationalen akzept Drogenkongress. Berlin: VWB, S. 35–47.

Uchtenhagen, Ambros/Zieglgänsberger, Walter (2000): Suchtmedizin: Konzepte, Strategien und therapeutisches Management. München/Jena: Urban & Fischer.

Yablonsky, Lewis (2010): Confessions of a Criminologist: Some of my best friends were sociopaths. New York/Bloomington: i-Universe.

Über die AutorInnen

Kurt Fellöcker, Jg.1961

|

|

Silvia Franke, Jg.1956

|