Tabelle 1: Übersicht Forschungssample (eigene Darstellung).

soziales_kapital

wissenschaftliches journal österreichischer fachhochschul-studiengänge soziale arbeit

Nr. 23 (2020) / Rubrik "Thema" / Standort Graz

Printversion: http://www.soziales-kapital.at/index.php/sozialeskapital/article/viewFile/656/1182.pdf

Sandra Buchgraber & Barbara Kerschbaumer:

1. Hintergrund

Das Risiko einer Person, im Laufe eines Lebens mindestens einmal eine Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis zu erleiden, beträgt zwischen 0,5–1,6% (vgl. DGPPN 2006: 185). Menschen, die im Verlauf ihres Lebens eine Psychose erfahren haben,1 reagieren – ebenso wie ihr soziales Umfeld – vor allem zu Beginn der Erkrankung oft mit Ratlosigkeit oder sogar Verzweiflung. Die Psychose ist oftmals schwer greifbar, da ihre Erscheinungsformen leicht oder schwer sein können, sie kann akut oder schleichend verlaufen, sie kann einmalig auftreten oder ein Leben lang andauern. Sie kann in verschiedenen Abständen erneut auftreten, zur Genesung führen oder Arbeitsunfähigkeit zur Folge haben (vgl. Finzen 2013a: 11). Für viele Betroffene stellt eine Psychose eine tiefe, existenzielle Krise und eine meist alle Lebensbereiche umfassende Verunsicherung dar (vgl. Bock/Klapheck/Ruppelt 2014: 51). Eine junge Psychoseerfahrene beschreibt ihre Erfahrung in einem selbstverfassten Text mit dem Titel „Menschlichkeit in der Betreuung ist wichtiger“:

„Jemand, der sich in einer schizophren-psychotischen Phase befindet, durchlebt eine Erfahrung, die objektiv betrachtet zwar als Wahnvorstellung bezeichnet werden kann, die für ihn selbst jedoch Realität ist – und das, was er in seiner Realität erlebt, kann extrem verstörend, erschreckend, traumatisierend sein. Er findet jedoch keine Hilfe für die Gefühle, Ängste, Not, die er dadurch erlebt, weil von außen betrachtet seine Wahrnehmung ja nicht ernstgenommen wird. Das heißt, er hat aus seiner Wahn-Realität zwar möglicherweise ein enormes Trauma davongetragen, aber dieses wird nicht behandelt“. (Gnadehm 2015: o.S.)

Lange Zeit gab es im Bereich der sozialwissenschaftlichen Forschung im Kontext der (sozial)psychiatrischen Handlungsfelder nur sehr wenige Befunde, die von der Subjektperspektive der Betroffenen ausgehen. Viele Betroffene haben nun zunehmend durch Psychoedukation, Peer-Arbeit sowie im Rahmen von Selbsthilfe- bzw. Psychoseerfahrenen-Gruppen ein neues Selbstvertrauen entwickelt, um sich gegen Diskriminierung und Stigmatisierung zu positionieren und sich gegen soziale Ungerechtigkeit zu wehren (vgl. Finzen 2013b: 132). Verschiedene Untersuchungen geben auch vielversprechende Hinweise dafür, dass Psychoedukation und Peer-to-peer-Ansätze Betroffenen und ihren Angehörigen alternative Wege ermöglichen, die Krankheitsbewältigung positiv zu beeinflussen und das Belastungserleben zu reduzieren (vgl. Lincoln/Wilhelm/Nestoriuc 2007; Elgeti/Lisowsky 2010; Rummel/Hansen/Helbig/Pitschel-Walz 2005).

Allmählich entstanden auch Forschungsprojekte, in denen die Sicht der Betroffenen auf (sozial)psychiatrische Interventionen ins Zentrum gerückt wurde. Michaela Amering und Margit Schmolke (2012) heben in diesem Zusammenhang pointiert hervor, dass vor allem die Individualität von Genesungsprozessen die Erforschung der subjektiven Ziele und persönlichen Wahrnehmungen von Betroffenen, unter Einsatz qualitativer Forschungsmethoden, verlangt. Neben der positiven Bilanz, die Empowerment-Prozesse auf ein selbstbestimmtes Leben von Betroffenen haben (vgl. Knuf 2011), verweist die Recovery-Orientierung zudem auf die dringende Notwendigkeit einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit, in der das Erfahrungswissen der Betroffenen und ihrer Angehörigen optimal genutzt werden kann (vgl. Amering/Schmolke 2012: 258).

Die aktuellen Befunde sind insgesamt jedoch eher begrenzt und basieren hauptsächlich auf spezifischen Studien aus Großbritannien und den USA. Die aktuelle Evidenzlage reicht infolge nicht aus, um konkrete Empfehlungen für die Praxis abzuleiten (vgl. DGPPN 2013: 26). Die Betroffenenperspektive erscheint den Autorinnen allerdings von besonders großer Relevanz, um Menschen mit Psychoseerfahrung in die Forschung „über sich selbst“ miteinzubeziehen.

2. Zentrale Themen

Selbstbestimmung als Schlüsselbegriff der Gegenwart wird an und für sich als ein Grundrecht des Menschen gesehen. Zumeist wird er synonym für Eigenverantwortlichkeit, Freiheit und Unabhängigkeit verwendet und ist eng mit der Vorstellung verbunden, dass der Mensch als autonomes Subjekt losgelöst von biographischen Verknüpfungen, Tradition, Zeit, Sozialstruktur und Historie tatkräftig sein Leben gestaltet (vgl. Waldschmidt 2012: 11). Der Begriff verbindet in mehrfacher Hinsicht verschiedene Referenzwissenschaften wie beispielsweise Recht, Pädagogik, Volitionspsychologie,2 Soziologie, Politik, Philosophie oder auch Medizinethik, die eine wichtige Rolle in der Alltagskommunikation spielt. Die enorme thematische Bandbreite lässt den Rückschluss zu, dass es für die Verwendung des Begriffs Selbstbestimmung keine festgelegten Grenzen gibt. Zudem ist auffällig, dass er besonders in Diskussionen Eingang findet, die von einer hohen normativen Wertaufladung gekennzeichnet sind und eine hohe gesellschaftliche Resonanz haben (vgl. Krähnke 2007: 9).

In der UN-Behindertenkonvention für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen ist der Grundsatzes formuliert, dass die „dem Menschen innewohnende[] Würde, seine[] individuelle[] Autonomie, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie seine[] Unabhängigkeit“ (BMASK 2010: 6f.) geachtet werden müssen. Vor diesem Hintergrund erscheint es hinsichtlich der Frage nach Erfolg und Wirkungsweise von professionellen Hilfsangeboten sinnvoll zu klären, ob, in welchem Ausmaß und in welcher Form den Betroffenen Teilhabe, Eigenverantwortung und Autonomie zugestanden werden.

Im Rahmen der Erarbeitung unserer Dissertation und mit Fokus auf die Selbstbestimmung von psychoseerfahrenen Menschen war es ein besonderes Anliegen der Autorinnen, den Betroffenen die Möglichkeit und den Raum zu bieten, eigene Antwortschwerpunkte zu setzen und Wesentliches zu thematisieren. Die Interviewten konnten Auskunft geben über „das, was wirkt“ (Boerma/Richterich 2011: 131) und dieses Wissen stellt eine wertvolle Ressource für professionelles Handeln dar.

3. Hauptforschungsfragen

Auf Basis der theoretischen Überlegungen der jeweiligen thematischen Gebiete wurden im Rahmen der empirischen Untersuchung u.a. folgende Hauptforschungsfragen näher erörtert:

Auf Grundlage der Bearbeitung der genannten Forschungsfragen wurden Problemfelder bei Hilfs- und Unterstützungsbedarf identifiziert, die die Übernahme von Eigenverantwortung einschränken und der Selbstbestimmung der Betroffenen im Wege stehen.

4. Forschungsdesign

Im Sinne einer Triangulation (Flick/Kardorff/Steinke 2008: 260) wurde zur Erschließung des Forschungsgegenstandes ein Mix aus verschiedenen Methoden gewählt, um unterschiedliche Zugänge und Perspektiven der betroffenen Personen besser zu explorieren. Dabei wurden sowohl das themenzentrierte Interview (TZI) als auch dyadische Gespräche (DG) in Anlehnung an das Gruppendiskussionsverfahren bzw. an das Paarinterview als Methoden gewählt. Ergänzend wurden Leitfadeninterviews mit EinrichtungsleiterInnen (EX-IN, die Achterbahn, die Schwalbe) durchgeführt und Miniatur-Fallstudien (MF) erstellt.

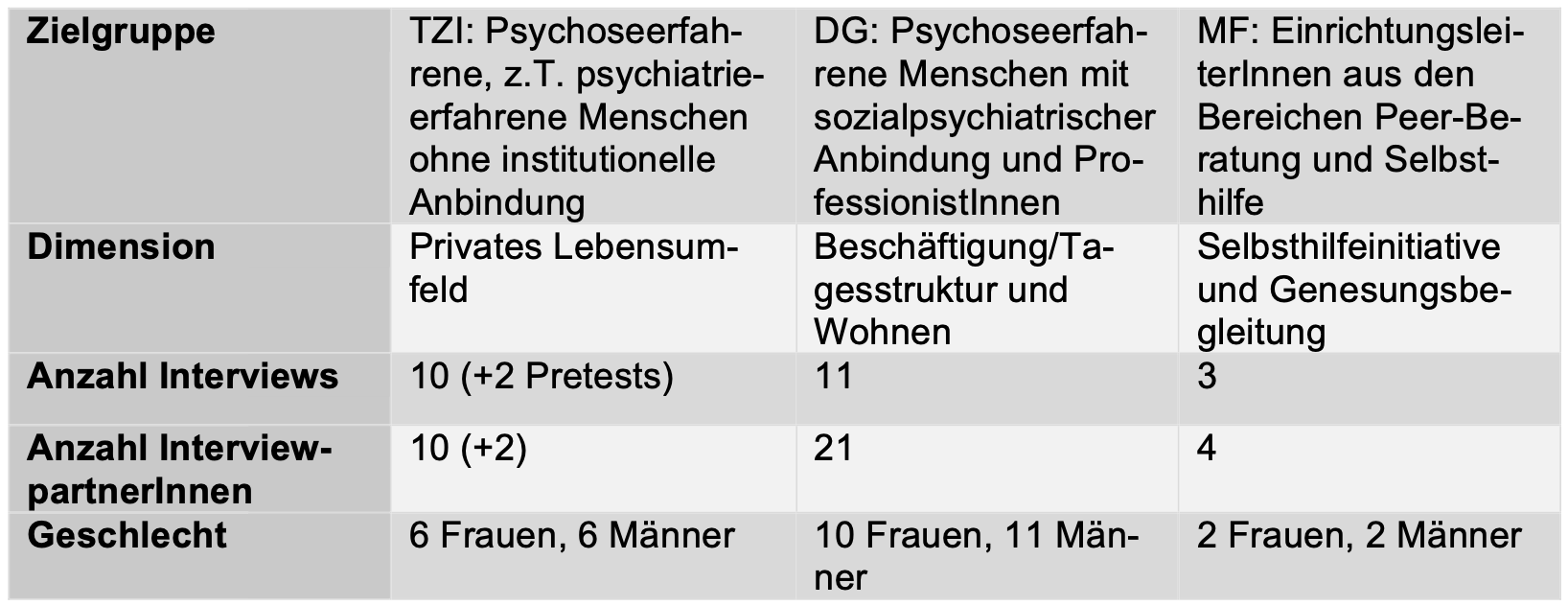

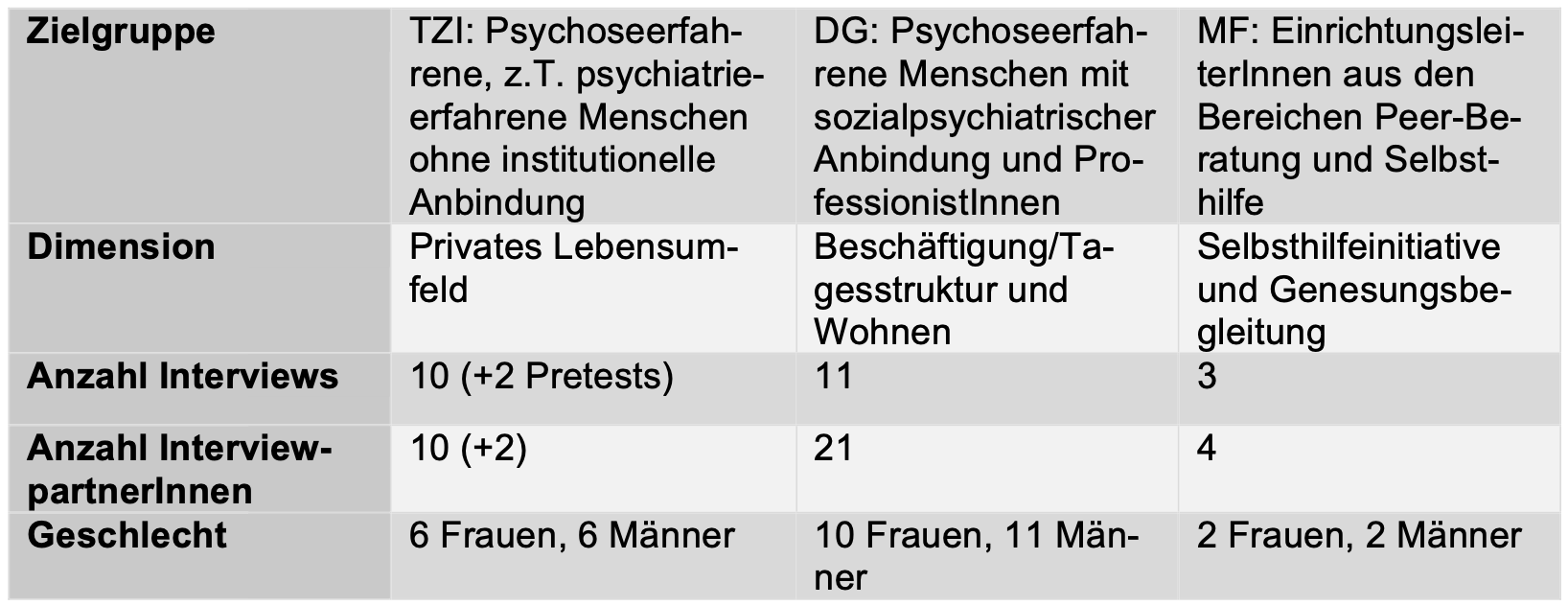

Einen Überblick über die Methoden und die Auswahl der Stichprobe liefert nachstehende Tabelle:

Tabelle 1: Übersicht Forschungssample (eigene Darstellung).

Das Sample für die themenzentrierten Interviews setzt sich aus erwachsenen Männern und Frauen mit einer Erkrankung aus dem schizophrenen Formenkreis im Raum Graz bzw. in steirischen Gemeinden zusammen, die zum Zeitpunkt der Interviews keine sozialpsychiatrische Hilfe in Anspruch nahmen. Die Auswahl der InterviewpartnerInnen ohne institutionelle Anbindung im sozialpsychiatrischen Kontext erscheint insofern interessant, als dass die Betroffenen weitgehend eigenständig leben, ihre Freizeit gestalten und ihren Alltag ohne Hilfsangebote der extramuralen Psychiatrie zu meistern versuchen.

Die Idee der Dialoggespräche entsprang dem Ansinnen, einen Modus für einen Austausch zwischen professionellen HelferInnen im sozialen Bereich und psychoseerfahrenen Betroffenen zu schaffen. Sie ist von einem basisdemokratischen Geist getragen und basiert auf der Vorstellung, sich mit Hilfe einer kreativen Methode partnerschaftlich und gleichberechtigt über aktuelle Situationen zu verständigen. Die dyadischen Gespräche fanden zwischen zwei Seiten statt, nämlich individuellen Betroffenen und institutionellen VertreterInnen;3 dies waren professionelle Hilfskräfte der Sozialpsychiatrie im Großraum Graz bzw. in steirischen Gemeinden.

Diese methodische Herangehensweise ist eng mit forschungsethischen Überlegungen verknüpft. Die Autorinnen haben sich bemüht, ein bedachtes Vorgehen in Anlehnung an die ethischen Gütekriterien des deutschen Ethik-Kodex (vgl. von Unger/Narimani/M‘Bayo 2014: 22ff.) zu forcieren, um mögliche Schäden für die vulnerable Zielgruppe zu verhindern.

5. Aspekte von Selbstbestimmung

Die zentralen Ergebnisse der empirischen Untersuchung bilden die Grundlage für die im Folgenden formulierten Aspekte, die psychoseerfahrene Menschen im Kontext des Paradigmas der Selbstbestimmung thematisieren. Diese stellen keine klassischen Typisierungen dar, sondern beschreiben einen vielfältigen Pool an Facetten von Selbstbestimmung aus der individuellen Betroffenensicht. Die zehn Aspekte, die aus dem Datenmaterial extrahiert werden konnten, werden in der nachfolgenden Graphik dargestellt und im Anschluss näher erläutert:

Abbildung 1: Aspekte selbstbestimmten Lebens (eigene Darstellung).

Die InterviewpartnerInnen griffen auf spezifische Genesungskonzepte (Aspekt 1) zurück und stellten einen Zusammenhang zu ihren Selbstbestimmungsmöglichkeiten her. Viele wendeten sich den klassischen Behandlungsansätzen zu und verknüpften damit Vorteile im Hinblick auf Lebensmanagement und Krisenfälle. Eine 58-jährige Frau, die in einer Tagesstruktur beschäftigt ist, berichtete in diesem Zusammenhang: „Ich nehme lieber die Tabletten, die vom Spital aus vorgeschrieben sind, […] seit fünf Jahren, wo ich das letzte Mal im Spital war, /ah/ geht es mir ganz gut und ich bin gut eingestellt.“ (DG_09, B: §82) Betroffene entschieden sich jedoch auch selbstbestimmt für alternative Genesungskonzepte und wünschten sich dafür von einer verlässlichen professionellen Begleitung „ein offenes Ohr“ (TZI_10, §55) und Akzeptanz.

Die Forderung einiger GesprächspartnerInnen, nach Teilhabe bei der Behandlungsplanung sowie einer gleichberechtigten Begegnung mit ProfessionistInnen, stellte sich als wichtiges Moment von Selbstbestimmung heraus. Nicht authentisch wahrgenommene professionelle HelferInnen wurden dabei als Hindernis in Bezug auf die Selbstbestimmungsfähigkeit gesehen. Eine 37-jährige Betroffene, die aktuell keine sozialpsychiatrische Hilfe in Anspruch nimmt, schildert:

„[I]ch glaube, dass die Sichtweise von dem, der hilft und behandelt, eine ganz große Rolle spielt, weil selbst wenn sie jetzt entscheiden zum Beispiel, sie wollen mit mir so umgehen, dass ich selbstbestimmt bin, aber innerlich die Sicht haben, ich erlebe, dass viele, die helfen, einen, ich nenne es jetzt mal, kleiner sehen, also nicht auf Augenhöhe empfinden. […] ich denke, das schränkt einen total ein, weil man sich, das Gefühl wie man gesehen wird, das eigene Gefühl von sich sehr beeinflusst, glaube ich, das erlebe ich ganz stark.“ (TZI_06, §155)

Nicht alle Betroffenen verlangten nach Teilhabe bei der Behandlung. Sowohl InterviewpartnerInnen, die der Behandlung vertrauen, die mit Behandlungsplan und -team zufrieden sind, als auch Personen, die sich durch das Engagement der BehandlerInnen überfordert fühlen oder die Angebote nicht in Übereinstimmung mit dem subjektiven Relevanzsystem bringen können, erachteten ihre Einbindung und Mitgestaltung der Behandlung nicht als prioritär.

Der Aspekt des Informationsgewinns (Aspekt 2) über Diagnose, Symptomatik und Bewältigungsmöglichkeiten kristallisierte sich als weitere Facette von Selbstbestimmung heraus. Die GesprächspartnerInnen tauschten sich mit psychiatrischen Fachkräften, innerhalb von Selbsthilfegruppen oder über digitale, analoge oder soziale Medien aus. Dadurch bauten sie ein Rüstzeug auf und wurden zu selbstbestimmter Lebensführung motiviert. Informationen über die Erkrankung per se, die Symptomatik und Selbsthilfestrategien wurden als hilfreich erachtet. Die Betroffenen wurden so vor allem durch die Wahrnehmung ihrer Fähigkeiten gestärkt und zu selbstbestimmtem Handeln angeregt. Eine 44-jährige Psychoseerfahrene schilderte die Erschließung einer Ressource für ihr weiteres Leben:

„Und da war zum Beispiel die Idee der Psychologin, dass wir einen Intelligenztest machen, und der war sehr hoch und ich hatte keine Ahnung, dass ich so intelligent bin. Mein Selbstwert war so klein, dass ich richtig paff war und dass ich ein Stück Ressource drin gesehen habe, dass ich aus einer Intelligenz schöpfen kann und dass die auch nicht abhandenkommt, wenn ich Psychose habe und Medikamente nehmen muss. Also ich würde sagen, auf jeden Fall Selbstbestimmung fördern ist sicher gut.“ (DG_08, B: §164)

Die Übernahme von Verantwortung (Aspekt 3) ist ein zusätzlicher Aspekt von Selbstbestimmung. Viele InterviewpartnerInnen sahen sich nicht als Opfer ihrer Erkrankung, sondern übernehmen Verantwortung für sich, für die Familie und im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit. Eine 60-jährige Betroffene, die in einer Tagesstruktur arbeitet, berichtet in diesem Zusammenhang: „Ich möchte […] möglichst zu meiner Mutter ziehen, denn die braucht das momentan, weil der Vati verstorben ist.“ (DG_10, B: §117) Wenige Betroffene verwiesen in diesem Zusammenhang auf eine eher defizitorientierte Perspektive von Fachkräften, die den Psychoseerfahrenen zu deren Entlastung Verantwortung abnehmen, dadurch jedoch deren Selbstbestimmungsmöglichkeiten einschränken.

Der Aspekt der Eigeninitiative (Aspekt 4) wurde von den GesprächspartnerInnen variantenreich aufgezeigt. Klar zeigte sich, dass Schubkraft für den Gewinn von Eigenaktivität gegeben wurde z.B. durch das Aufzeigen „was ist alles möglich, was steckt in mir […]; kreative Impulse zu kriegen und das Verwirklichen ist dann die Selbstbestimmung“ (DG_08, B: §84). Auch das Verspüren von (Eigen-)Liebe und ein Sich-angenommen-und-aufgefangen-Fühlen – „ich bin auch nicht ganz alleine, […] ich brauche oft, […], dann einfach nur Liebe, dann ist aber niemand da […], ich muss sie mir selber ein Stück weit geben“ (ebd., §241) – hatte positive Effekte. Das Bedürfnis nach Zustimmung, Akzeptanz und Partizipation, eigene normative Verpflichtungen sowie die Bewertung von Angelegenheiten und Situationen steuern das Ausmaß von Eigeninitiative.

Über Entscheidungs- und Wahlmöglichkeiten (Aspekt 5) zu verfügen, ist ein weiterer Aspekt, der sich aus der Analyse der Interviews ergab. Selbstbestimmung wurde dabei von interviewten Personen als „Optionen zu haben“ (ebenda, §84) definiert. Zu Beginn der Erkrankung fühlten sich einige GesprächspartnerInnen hoffnungslos und optionslos, da sie aufgrund eigenen Unvermögens weder wählen noch entscheiden konnten oder keine Möglichkeit dazu bekommen haben. Die Größe der Handlungsspielräume stand dabei im Zusammenhang mit monetären Ressourcen. Fehlende finanzielle Mittel beeinflussten Betroffene bei Entscheidungen im Wohnbereich sowie bei Arzt- und Behandlungswahl.

Umweltbedingungen und Belastungen durch die Erkrankung können das Wahrnehmen und Aufgreifen eigener Bedürfnisse konterkarieren (vgl. Dörner/Plog/Teller/Wendt 2009: 557). Gerade in Zusammenhang mit Selbstbestimmung haben verschiedene InterviewpartnerInnen den Aspekt hervorgehoben, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten (Aspekt 6). Die Betroffenen benannten das Bedürfnis nach eigenständigem Wohnen, nach Arbeit und Tagesstruktur und nach sozialen Kontakten. Eigenständiges Wohnen beinhaltete das Bedürfnis nach Schutz und Sicherheit, nach Freiraum und Selbständigkeit; an eine adäquate Arbeit koppelten die InterviewpartnerInnen das Bedürfnis nach einer ausfüllenden, befriedigenden und gerecht entlohnten Tätigkeit. Besonders ihr Bedürfnis nach sozialen Kontakten wurde von den meisten Betroffenen thematisiert. Im Beziehungsnetz sehen sie eine Orientierungshilfe, sie erhoffen sich Unterstützung, Anerkennung und Wertschätzung. Bei der Zusammenstellung des erwünschten sozialen Netzwerks kommt es den meisten auf verlässliche und qualitätsvolle Beziehungen an, sekundär ist, ob der Austausch ausschließlich mit gesunden Menschen oder ebenfalls Betroffenen erfolgt. Nur eine 56-jährige Gesprächspartnerin, die zum Zeitpunkt des Interviews keine professionelle Hilfe in Anspruch nahm, favorisiert Kontakte mit gesunden Personen, denn „Leute, die zu krank sind, ziehen mich runter“ (TZI_10, §39).

Der Aspekt der Eigenständigkeit (Aspekt 7) wurde ebenfalls als Facette von Selbstbestimmung thematisiert. Obwohl sich die meisten GesprächspartnerInnen als gut wohnfähig sehen und nur bedarfsweise auf familiäre Unterstützung, professionellen Rat oder Hilfe im Rahmen von sozialen Diensten zurückgreifen, ließen sich bei der Analyse Lebensweisen mit einer reduzierten Eigenständigkeit feststellen, beispielsweise bei finanziellen Angelegenheiten, bei Amts-, Behörden- oder Arztwegen, bei beruflichen Tätigkeiten oder bei der Organisation des Haushalts. Ein 69-jähriger Betroffener, der regelmäßig eine Tagesstruktur besucht, schildert: „[I]ch brauche da eine gewisse Hilfe, alleine kann ich mich nicht so zurechtfinden“ (DG_05, B: §117). Ähnlich wie in dieser Aussage trauen sich auch andere Betroffene nur wenig zu. Diesbezüglich ist zu vermuten, dass sie bisher wenig Chancen hatten, ihre Eigenständigkeit in einem geschützten Rahmen zu erproben. Es ist ferner fraglich, welche alternativen Mittel im Sinne einer „assistierten Autonomie“ (Lincoln/Heumann/Teichert 2014: 29) zur Anwendung gekommen sind.

Das Phänomen der Selbstbestimmung wurde auch vom Aspekt der Stress- und Krisenbewältigung (Aspekt 8) bestimmt. Die InterviewpartnerInnen reflektierten über Stressoren und Protektoren. Vor allem Zeitdruck, Konflikte, herausfordernde soziale Kontakte oder auch ungünstige Arbeitsbedingungen wurden von den GesprächspartnerInnen als Hindernis für die Entwicklung positiver Coping-Strategien benannt. Im Sinne eines nachhaltigen Lebensmanagements nutzen sie Selbsthilfestrategien wie das Schaffen von Pausen zur Regeneration, Entspannungsübungen, den achtsamen Umgang mit den eigenen Ressourcen sowie Konfliktvermeidung. Eine Gesprächspartnerin reagiert auf Frühwarnzeichen mit einer „Nomenklatur für Notfälle“ (DG_08, B: §86), die auf der Führung eines Tagebuchs, Besprechen von Tonbändern, Konsultation der Telefonseelsorge oder des familiären Netzwerkes basiert.

Die Analyse der Interviews ließ zudem die Facette der Zielorientierung (Aspekt 9) zutage treten. Einige GesprächspartnerInnen, die sich mit ihren Zielen nicht aktiv befassen bzw. diese nicht verwirklichen vermögen, subsumierten Ziele eher unter der Kategorie der unkonkreten Wünsche: „eine bessere Zukunft“ (TZI_05, §163), „im Leben wieder wohlfühlen und Feinheiten haben“ (TZI_10, §73). Andere InterviewpartnerInnen hingegen formulierten und realisierten selbstwirksam, hoffnungsvoll und der eigenen Kompetenzen bewusst konkrete Ziele: Sie verwirklichten Ausbildungspläne, bewegen sich auf Onlineplattformen zur PartnerInnensuche und bemühen sich um Zuverdienstmöglichkeiten sowie die Sicherung einer Wohnversorgung.

Der Aspekt der Reflexionsfähigkeit (Aspekt 10) ist für einige Betroffene ebenfalls im Kontext von Selbstbestimmung angesiedelt. Viele Interviewpassagen verweisen auf das Vorhandensein eines Problembewusstseins bei den GesprächspartnerInnen. Sie setzen sich mit dem schizophrenen Störungsbild und mit Erklärungsmodellen für dessen Entstehung auseinander, reflektieren Stigmatisierungsprozesse und ihre eigene Krankheitsbewältigung.

Zum Thema wurden bei diesem Aspekt auch wenig partnerschaftlich erlebte Begegnungen mit BehandlerInnen. Eine psychoseerfahrene Frau ohne institutionelle Anbindung fühlt sich von ihrem Umfeld nicht mehr als Subjekt wahrgenommen:

„[A]lle sehen, der hat eine Psychose, […], aber sonst reagieren alle, da muss man etwas machen und man muss gegen diese Psychose etwas machen, alle sehen nur noch die Psychose und gehen dagegen. Also Psychose und dagegen. Und was man erlebt ist dann, alle sind gegen mich, alle gehen von außen dagegen, gegen meine Psychose, aber ich erlebe das als gegen mich.“ (TZI_06, §164)

6. Im Dialog mit Psychoseerfahrenen

Das Erkenntnisfeld des Dialogs fokussierte die Beziehungsgestaltung sowie das wechselseitige Passungsverhältnis zwischen den Betroffenen und den professionellen Fachkräften in verschiedenen sozialpsychiatrischen Handlungsfeldern. Im Allgemeinen ist festzuhalten, dass die Hilfen im sozialpsychiatrischen Bereich auf Basis der empirischen Befunde sehr positiv von den Betroffenen bewertet wurden, mit Gefühlen von Sicherheit und Geborgenheit einhergehen und Halt sowie Struktur vermitteln.

Eine psychoseerfahrene Frau, die eine Tagesstruktur besucht und auch in Selbsthilfegruppen aktiv ist, berichtete: „Der große Unterschied ist hier wirklich, dass es Struktur gibt, das ist ganz wichtig, für jemanden, dem es nicht gut geht, der braucht einen Ablauf, den er überschauen kann“ (DG_08, B: §74). Viele der Interviewten erzählten von einer partnerschaftlichen Begegnung auf Augenhöhe mit den professionellen Fachkräften, die von Offenheit und Vertrauen geprägt ist: „[A]lso von dem her vertrauen kann man dem Betreuer immer“(DG_03, B: §111).

Die Haltung und das jeweilige Krankheitskonzept der ProfessionistInnen können Betroffene nachhaltig beeinflussen. Unverständnis kann Konflikte vertiefen und abgespaltene Gefühle und Gedanken weiter verfestigen. Einfühlsames Verständnis und eine nichtwertende Einstellung können das Vertrauen zunehmend stärken und Betroffene einbinden (vgl. Bock et al. 2014: 234). Wichtig ist hierbei, eine individuelle Dosierung an Förderung zu finden und eine Balance zwischen Über- und Unterforderung herzustellen. Allzu hohe Erwartungen können oftmals zu Rückfällen, Enttäuschungen und Verlust von Hoffnung führen (vgl. Finzen 2013a: 205).

Die Faktoren Nähe und Distanz stellen in vielerlei Hinsicht eine große Herausforderung in der professionellen Hilfebeziehung dar. Die Forschungsergebnisse belegen, dass viele der interviewten HelferInnen nicht bloß aus ihrer Rolle heraus agieren, sondern für die Betroffenen auch menschlich erfahrbar sind. Ein Professionist einer betreuten Wohngemeinschaft beschrieb die Hilfebeziehung im Dialog mit seinem Bezugsklienten: „[I]ch weiß sehr viel von dir und da finde ich es auch ok, wenn du auch gewisse Dinge von mir weißt.“(DG_01, P: §129)

Aus dem Datenmaterial konnten drei basale Kommunikationsstile (vgl. Schulz von Thun 1989: 65f.) der professionellen Fachkräfte extrahiert werden: der erklärend-deutende Stil, der kooperative Stil und der steuernd-kontrollierende Stil. Nur stark vereinzelt konnten in den Dialoggesprächen Elemente gefunden werden, die einen appellativen und bagatellisierenden Charakter aufweisen.

Ein Großteil der ProfessionistInnen war im Dialog bemüht, aktiv zuzuhören, nachzufragen und die Betroffenen durch Erklärungen zu unterstützen, um eine innere Logik ihrer Gedanken und Gefühle herzustellen: „Immer ist nicht so wirklich klar, was jetzt die Erkrankung ist, was jetzt Stimmen sind oder ob das jetzt wirklich wahr ist, da bist du dir manchmal, da bist du dir nicht immer so sicher“(DG_02, P: §370). Diese Form der erklärend-deutenden Kommunikation kann sehr hilfreich dabei sein, eine Neubewertung von möglichen wahnhaften Überzeugungen vorzunehmen und die Wahrnehmung im Sinne einer Realitätsprüfung zu schärfen (vgl. Klingberg/Wittorf/Sickinger/Jakobi 2009: 42). ProfessionistInnen sind aufgefordert, sich für die psychotisch veränderte Weltsicht der Betroffenen zu interessieren, psychotische Inhalte zu thematisieren und nicht die Beseitigung der psychopathologischen Symptome ins Zentrum ihrer Arbeit zu rücken (vgl. Finzen 2013a: 108f.).

Viele der interviewten Fachkräfte versuchten bei der Strukturierung des Gesprächs zu unterstützen, stellten Verständnisfragen, gaben Rückmeldungen und spiegelten die Betroffenen, indem sie Gesagtes in eigenen Worten wiedergaben. Ein Professionist in einer betreuten Wohngemeinschaft fasste die Aussagen eines Betroffenen zusammen und zeigte Verständnis für die psychotischen Merkmale: „Das sind so deine Leidenszustände, gell. Wenn es dir schlecht geht, dann hörst du die Stimme von deiner Schwester, die dich dann irgendwie bedroht, oder du hörst irgendwen, der dich ausspottet, oder solche Sachen, ja“.(DG_02, P: §374) Die Fachkräfte nahmen in diesem Sinne eine „Dolmetschfunktion“ wahr, sie positionierten sich begleitend und fungierten als gefühlsregulierende Brücke zur Welt (vgl. Hochgerner 2005: 100).

Der kooperative Stil der Interaktion forciert einen wertschätzenden, empathischen und verständnisvollen Umgang und geht auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Betroffenen ein. Aus den Antworten der InterviewpartnerInnen geht hervor, dass die Fachkräfte gut zuhören können, motivieren und Beistand leisten: „Und ich beglückwünsche dich dann immer in unseren Gesprächen dazu, wie du umgehst mit den Stimmen, dass du es aufrechterhaltest den Widerstand, und dein Leben trotzdem lebst“. (DG_01, P: §351) Sie nahmen eine affirmative, würdigende Haltung ein und signalisierten glaubwürdig, dass sie die schwierige Situation der Betroffenen und ihre Mühen anerkennen. Die Betroffenen schätzten diesen offenen, transparenten Umgang. Eine solche Form des Umgangs ist eine Strategie, die Bedürfnisse aller gleichwertig zu behandeln (vgl. Rubin 2013: 34f.).

Eine direktive Haltung der ProfessionistInnen, die den Betroffenen aufzeigt, was gut und wünschenswert ist, impliziert den steuernd-kontrollierenden Kommunikations- bzw. Interaktionsstil. Die Einstellung im Interview war positiv-fördernd; gleichzeitig standen aber auch defizitäre Verhaltensweisen der Betroffenen im Zentrum. Eine Professionistin in einer vollzeitbetreuten Wohneinrichtung stellte bedauernd im Gespräch mit einem psychoseerfahrenen Mann fest: „Ja, das haben Sie leider wieder abgebrochen. Ja, das mit der Psychotherapie, das ist ja ein langer Weg“.(DG_11, P: §387) Einige der interviewten ProfessionistInnen tendierten dazu, den Betroffenen bestimmte Einsichten nahelegen zu wollen, sie in die gewünschte Richtung zu dirigieren bzw. sie „unter Kontrolle zu halten“. Wenn es beispielsweise um die Einnahme von Medikamenten oder die verpflichtende Teilnahme an Freizeitaktivitäten ging, reagierten die Betroffenen mit Widerstand oder Resignation. ProfessionistInnen sind in diesem Spannungsfeld stark gefordert, gleichzeitig die individuellen Bedürfnisse der Betroffenen zu berücksichtigen, die institutionellen Ziele, Werte und Normen zu beachten und soziale Kontrolle hinsichtlich der Einhaltung gesellschaftlicher Erwartungen auszuüben (vgl. Schmidt 2014:15ff.).

7. Resümee

In der Zusammenschau der Ergebnisse wird deutlich, dass der Wunsch der Betroffenen nach mehr Partizipation und Beachtung ihrer Interessen bei der Begleitung verstärkt zu berücksichtigen ist. Psychoseerfahrenen Menschen soll es möglich sein, ihren sozialen Lebensraum gemäß ihren Bedürfnissen zu formen und sich dort wohlzufühlen: zu wohnen, sich mit anderen auszutauschen und einer sinnstiftenden Beschäftigung nachzugehen (vgl. Finzen 2013a: 237). In diesem Zusammenhang ist jedenfalls zu bedenken: „Die Exklusivität der Psychoseerfahrung ist nicht aufzulösen, sondern als solche anzuerkennen.“ (Schlimme/Brückner 2017: 16). Mit Fokus auf eine gelingende Rückfallprophylaxe sollte zukünftig besonderes Augenmerk auf zeitnahe, bedarfsorientierte Leistungen (Krisenintervention, niederschwellige Gruppenangebote) gelegt werden, da sozialer Rückzug und wiederkehrende Krisengeschehen den Genesungsprozess stören können. Dabei erscheinen eine kontinuierliche Begleitung und Begegnungen mit gleichberechtigten Vertrauenspersonen als hilfreich (vgl. Gühne/Riedel-Heller 2015: 54f.).

Auf institutioneller Ebene sind die Ausweitung von Spielräumen und vermehrte Flexibilität im Rahmen unterschiedlicher Hilfsangebote im sozialpsychiatrischen Handlungsfeld zu forcieren. Dies stärkt die Kooperation aller Beteiligten und ermöglicht eine optimalere Verknüpfung sozialpsychiatrischer Leistungen im Kontext von psychosozialer Beratung, beruflicher Teilhabe, Tagesstruktur und Wohnen. Dadurch kann eine passgenauere Abstimmung auf die Präferenzen von Betroffenen erreicht werden. Besonders im Übergang zwischen verschiedenen Hilfen oder beim Verlassens des Hilfesystems besteht das Risiko, dass diese nicht zielorientiert beendet werden bzw. unbegrenzt weiterlaufen. Daher scheint es wichtig, ein Ausprobieren von neuen Hilfsangeboten und ein Zurückkehren der Betroffenen zu bestehenden Hilfeleistungen zu gewährleisten. Ebenso ist die Implementierung von Arbeitsplätzen für Peer-BeraterInnen bzw. GenesungsbegleiterInnen in der (sozial)psychiatrischen Versorgung zu intensivieren (vgl. ebd.: 56).

Die politischen VertreterInnen sind aufgefordert, sich für eine Antistigma-Arbeit rund um das Thema Psychose einzusetzen. Derart können mangelnde Wissensbestände, Stereotype und Diskriminierung bekämpft werden. Aufgrund der komplexen Gesetzeslage auf sozialrechtlicher Ebene besteht beispielsweise die Notwendigkeit einer globalen Neuordnung der unterschiedlichen Gesetzesbündel sowie einer Entflechtung von juridischen Überschneidungen, um die Inanspruchnahme von Leistungen für Betroffene zu erleichtern. Im Bereich der beruflichen Rehabilitation ist zum Beispiel eine Ausweitung von niedrigschwelligen Beschäftigungsmöglichkeiten mit verminderter Arbeitszeit (Zuverdienst, Teilzeit) voranzutreiben (vgl. Gühne/Riedel-Heller 2015: 58f.).

Eine erfolgreiche Integration der genannten Erkenntnisfelder und Lösungsansätze verlangt nach einer Beteiligung der Betroffenen als Grundprinzip auf allen Ebenen: von gesetzlichen Rahmenbedingungen über eine institutionelle Konsolidierung bis hin zur Gestaltung der helfenden Beziehung.

Verweise

1 In diesem Beitrag widmen sich die Autorinnen konkret einer großen Gruppe von psychischer Erkrankung. Es handelt sich hierbei um den Formenkreis der schizophrenen, schizotypen und wahnhaften Störungen. Die epidemiologischen Daten basieren auf den diagnostischen Kriterien der ICD- oder DSM-Klassifikationssysteme.

2 Volition ist synonym zu verwenden als Willenskraft bzw. als Fähigkeit zur Selbstregulation.

3 Das Hauptaugenmerk der Forschung liegt auf dem ambulanten-teilstationären Bereich, wobei die Autorinnen besonders die Dimensionen Wohnen, Tagesgestaltung und Beschäftigung (Tagesgestaltungsangebote, Tagesstruktur und betreute Wohnformen) als wichtige Spielräume psychisch kranker Menschen fokussieren. Der mobile Bereich und der vollstationäre medizinische Bereich wurden in der vorliegenden Untersuchung ausgeschlossen.

Literatur

Amering, Michaela/Schmolke, Margit (2012): Recovery. Das Ende der Unheilbarkeit. Bonn: Psychiatrie Verlag.

BMASK – Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (2010): UN-Behindertenrechtskonvention – Erster Staatenbericht Österreichs. Wien. https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download?publicationId=216 (19.10.2014).

Boerma, Robin/Richterich, Birgit (2011): Erfolgsgeschichten psychoseerfahrener Menschen. In: Dobslaw, Gudrun/Gromann, Petra/Peukert, Reinhart (Hg.): Subjektorientierung und außerinstitutionelle Hilfen in der Psychiatrie. Fuldaer Schriften zur Gemeindepsychiatrie 1. Bonn: Psychiatrie Verlag, S. 130–147.

Bock, Thomas/Klapheck, Kristin/Ruppelt, Friederike (Hg.) (2014): Sinnsuche und Genesung. Erfahrungen und Forschungen zum subjektiven Sinn von Psychosen. Köln: Psychiatrie Verlag.

Buchgraber, Sandra/Kerschbaumer, Barbara (2018): Selbstbestimmung von psychoseerfahrenen Menschen. Unveröffentlichte Dissertation. Karl-Franzens-Universität. Graz.

DGPPN – Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (Hg.) (2013): S3 – Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen. Berlin, Heidelberg: Springer. https://www.dgppn.de/fileadmin/user_upload/_medien/download/pdf/kurzversion-leitlinien/S3-LLPsychosozTherapien_Langversion.pdf (05.08.2015).

DGPPN – Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (Hg.) (2006): S3 – Praxisleitlinien in Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde – Behandlungsleitlinie Schizophrenie. Darmstadt: Steinkopff.

Dörner, Klaus/Plog, Ursula/Teller, Christine/Wendt, Frank (2009): Irren ist menschlich – Lehrbuch der Psychiatrie und Psychotherapie. Bonn: Psychiatrie Verlag.

Elgeti, Hermann/Lisowsky, Beate (2010): Jetzt helfen wir uns selbst! Evaluation eines Schulungsprojektes der Familienselbsthilfe Psychiatrie. In: Psychiatrische Praxis, 37, S. 252–254.

Finzen, Asmus (2013a): Schizophrenie. Die Krankheit verstehen, behandeln, bewältigen. Köln: Psychiatrie Verlag.

Finzen, Asmus (2013b): Stigma psychische Krankheit. Zum Umgang mit Vorurteilen, Schuldzuweisungen und Diskriminierungen. Köln: Psychiatrie Verlag.

Flick, Uwe/Kardorff, Ernst von/Steinke, Ines (Hg.) (2008): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Gnadehm (2015): Menschlichkeit in der Betreuung ist wichtiger. Unveröffentlichtes Word-Dokument.

Gühne, Uta/Riedel-Heller Steffi G. (2015): Die Arbeitssituation von Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen in Deutschland. Im Auftrag von Gesundheitsstadt Berlin e.V. und der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN). Berlin.

Hochgerner, Markus (2005): Trauer – Abschied – Trennung. Heilsame Vorgehensweisen mit psychosomatisch schwer Erkrankten (oder: „Sag’ beim Abschied leise: servus“). In: Imagination, 27, H. 3, S. 93–103.

Klingberg, Stefan/Wittorf, Andreas/Sickinger, Stephanie/Jakobi, Ute (2009): Kognitive Verhaltenstherapie mit persistierenden psychotischen Symptomen. Unveröffentlichtes Behandlungsmanual. http://www.psychose-psychotherapieforschung.de/ppp/files/POSITIVE_KVT_Manual_V3.pdf (30.04.2017).

Knuf, Andreas (2011): Empowerment in der psychiatrischen Arbeit. Bonn: Psychiatrie Verlag.

Krähnke, Uwe (2007): Selbstbestimmung. Zur gesellschaftlichen Konstruktion einer normativen Leitidee. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.

Lincoln, Tania M./Heumann, Kolja/Teichert, Maria (2014): Das letzte Mittel? Ein Überblick über die politische Diskussion und den Forschungsstand zum Einsatz medikamentöser Zwangsbehandlung in der Psychiatrie. In: Verhaltenstherapie, 24, S. 22–32.

Lincoln, Tania M./Wilhelm, Kerstin/Nestoriuc, Yvonne (2007): Effectiveness of psychoeducation for relapse, symptoms, knowledge, adherence and functioning in psychotic disorders: a meta-analysis. In: Schizophrenia Research, 96, H. 1–3, S. 232–245.

Rubin, Andrea (2013): Die Sprache des Herzens. Gewaltfreie Kommunikation in psychiatrischen Institutionen. In: Sozial Aktuell, H. 2, S. 34–35.

Rummel, Christine B./Hansen, Wulf-Peter/Helbig, Alexandra/Pitschel-Walz, Gabriele (2005): Peer-to-peer psychoeducation in schizophrenia: A new approach. In: Journal of Clinical Psychiatry, 66, S. 1580–1585.

Schlimme, Jann E./Brückner, Burkhart (2017): Die abklingende Psychose. Verständigung finden, Genesung begleiten. Köln: Psychiatrie Verlag.

Schmidt, Holger (2014): Das Gesetz bin ich. Verhandlungen von Normalität in der Sozialen Arbeit. Wiesbaden: Springer.

Schulz von Thun, Friedemann (1989): Miteinander reden: 2. Stile, Werte und Persönlichkeitsentwicklung. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

von Unger, Hella/Narimani, Petra/M´Bayo, Rosaline (Hg.) (2014): Forschungsethik in der qualitativen Forschung. Reflexivität, Perspektiven, Positionen. Wiesbaden: Springer Verlag.

Waldschmidt, Anne (2012): Selbstbestimmung als Konstruktion. Alltagstheorien behinderter Frauen und Männer. 2., korr. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag.

Über die Autorinnen

Dr.in Sandra Buchgraber, MA; Jg. 1976

|

Dr.in Barbara Kerschbaumer, MA; Jg. 1965

|