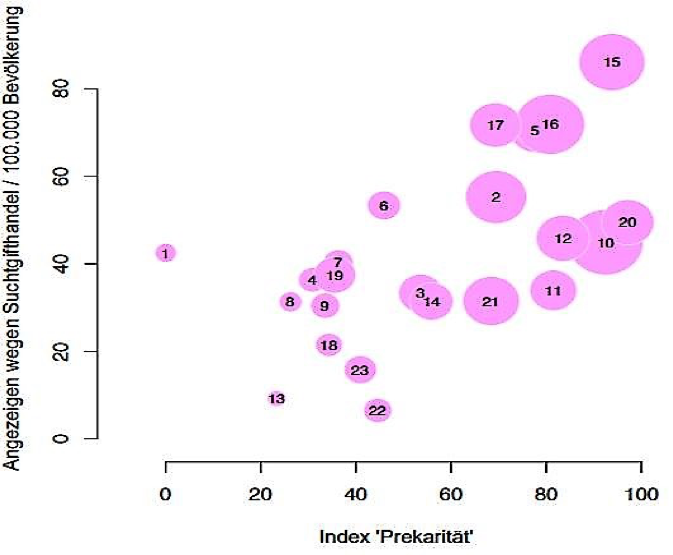

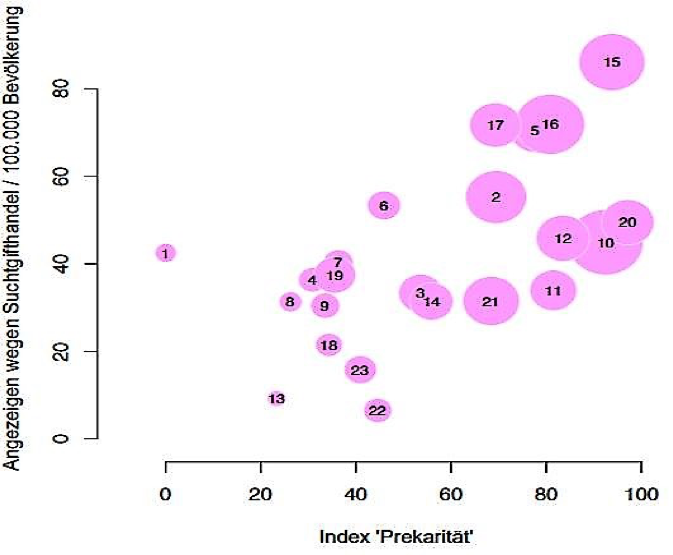

Abbildung 1: Zusammenhang zwischen polizeilich registrierten Straftaten nach § 28a SMG (2016) und einem Index für prekäre Lebenslagen (2014/15) in den jeweiligen Bezirken von Wien (Quelle: Fuchs/Pilgram/Schwarzl 2017: 44)

soziales_kapital

wissenschaftliches journal österreichischer fachhochschul-studiengänge soziale arbeit

Nr. 20 (2018) / Rubrik "Thema" / Standort Wien

Printversion: http://www.soziales-kapital.at/index.php/sozialeskapital/article/viewFile/66/78.pdf

Fabian Grümayer:

1. Einleitung und Fragestellung

Der War on Drugs, der Krieg gegen die Drogen, wird im allgemeinen Verständnis als der gewaltsame Konflikt zwischen Polizei, Militärs und Drogenbanden erfasst, der geographisch vor allem in Amerika, Afghanistan oder Südostasien geführt wird. Auch die Prohibition wird vor allem mit der Alkoholprohibition in den Vereinigten Staaten von Amerika der 1920er- und -30er-Jahre in Verbindung gebracht. In diesem Artikel soll gezeigt werden, dass der Krieg gegen die Drogen auch in Europa, speziell auch in Österreich geführt wird. Die Beschreibung des Drogenkrieges in Österreich bietet die Möglichkeit, vor diesem Hintergrund Verdrängungs- und Kriminalisierungsprozesse von sozioökonomisch schwachen Gruppen und von urbanen Minderheiten zu reflektieren. Außerdem muss die bestehende, prohibitive Drogengesetzgebung als Teil einer Politik begriffen werden, die sich dezidiert gegen Arme und marginalisiert Gruppen richtet und deswegen von besonderer Bedeutung für die Soziale Arbeit ist. Der vorliegende Artikel widmet sich der Frage nach den Konsequenzen der Prohibition und des Krieges gegen die Drogen für die Soziale Arbeit als staatlicher Praxis in Österreich.

Bezugnehmend auf Autoren wie Schabdach (2009) und Andreas und Nadelman (2006) wird dazu in einem ersten Schritt die historische Veränderung der Beurteilung des Drogenkonsums dargestellt. In einem zweiten Schritt wird die Geschichte der Prohibition in den USA und der Abstinenzbewegung in Europa skizziert, weil diese für die Etablierung der bestehenden Gesetzgebung und des Drogendiskurses in Österreich entscheidend gewesen sind. Dabei wird auch auf den Krieg gegen die Drogen eingegangen, wie er von Elwood (1994) beschrieben wird. Elwood definiert den War on Drugs als Public-Relations-Kampagne und reflektiert damit die Symbolik der Drogenbekämpfung zusätzlich auf einer kommunikativen Ebene. In einem letzten Schritt soll anhand der ungleichen Verfolgung des Drogenkonsums dargestellt werden, welche Folgen die Prohibition hat und welche Konsequenzen das für die Soziale Arbeit nach sich zieht.

2. Prohibition und der Krieg gegen die Drogen

Bevor im Folgenden ein Überblick über die historische Entwicklung der Prohibition gegeben wird, soll die Sichtweise verdeutlicht werden, die der Herangehensweise an dieses Thema zugrunde liegt. Wird der Mensch als historisch konstruierte Subjektivität begriffen und der Drogenkonsum als soziale Konstruktion, muss festgestellt werden, dass das Erleben der Wirkung einer Substanz kulturell geprägt und von gesellschaftlichen Steuerungsmechanismen beeinflusst ist. Drogeneffekte können nicht objektiv oder unabhängig vom Individuum bestimmt werden, wobei die Interpretationen dieser Effekte durch Erwartungshaltungen geprägt sind, die durch gesellschaftliche Bedeutungszuschreibungen erzeugt werden (vgl. Schabdach 2009: 14f). Wie ein Konsument die psycho-physiologische Empfindung interpretiert, ist laut Friedrichs (2002) durch Erwartungen geprägt, die maßgeblich durch Bedeutungen geformt werden, die in Gruppen oder Kulturen durch Diskurse hergestellt werden. Die Wirkung von Drogen lässt sich somit nicht rein pharmakologisch bestimmen (vgl. Friedrichs 2002: 41). Als Beispiel lassen sich unterschiedliche Bewertungen des Heroinkonsums anführen: ist der Konsum von Heroin im Westen oft mit physischem und psychischem Verfall und sozialem Abstieg verbunden, zeigen asiatische Opiumbauern, dass das nicht zwangsläufig der Fall sein muss – der Konsum ist gut sozial integriert und es lässt sich kein gesundheitlicher Verfall feststellen (vgl. Schabdach 2009: 12).

Prohibition, also das Verbot bestimmter Drogen, wird durch einen kulturellen Bewertungsmaßstab einer Gesellschaft eingeführt. Die spezifische Weltsicht einer Kultur ist ausschlaggebend, welche Einstellungen zu Drogen und Rausch vorherrschend sind. So haben chemisch-pharmakologische Substanzen keine von Natur gegebene gefährliche oder ungefährliche Qualität, sondern diese Assoziationen werden erst durch menschliche Bedeutungszuweisungen geformt. Wie eine Substanz in der Gesellschaft bewertet ist, wird durch symbolische Zuweisungsprozesse in einem soziokulturellen Gefüge konstruiert. Die Nutzung von Drogen und die Einschätzung, was als Droge gilt, sind maßgeblich von der Normen- und Wertestruktur einer Gesellschaft bestimmt. Im historischen Verlauf lassen sich so Veränderungen in der Bewertung von Substanzen sowohl zwischen Kulturen, als auch innerhalb einer Kultur feststellen. (vgl. Schabdach 2009: 13)

2.1 Historischer Verlauf der Prohibition des Drogenkonsums

Die Geschichte der Drogenprohibition ist immer schon verbunden gewesen mit dubioser Wissenschaft und mit politischen Imperativen. Das Aufkommen der Drogenprohibition in den USA und in der Folge auch global, kann also nicht alleine mit legitimen Sorgen über die schädlichen Aspekte des Drogenkonsums begründet werden. Frühe Beispiele einer prohibitiven Gesetzgebung wurden bereits im 19. Jahrhundert dokumentiert und hatten oftmals die soziale Kontrolle von Gruppen am Rande der Gesellschaft zum Ziel (vgl. Bewley-Taylor/Blickmann/Jeslma 2014: 2f). Die ersten Gesetze gegen das Rauchen von Opium sind 1875 in San Francisco und in Virginia City verabschiedet worden. Unterstellt wurde hauptsächlich chinesischen Migrant_innen und Angehörigen der weißen Bevölkerung mit abweichendem Verhalten, dass sie die schmerzstillende Droge konsumieren (vgl. Andreas/Nadelman: 2006: 41 und vgl. Ferentzy/Turner 2013: 83f). Der Konsum wurde als Symbol für die Dekadenz der Einwander_innen und als potentielle Waffe gesehen, um die amerikanische Gesellschaft zu schwächen. Aus rassistischen Motiven heraus ist auch das Cannabis in Brasilien verboten worden. Ein Vorurteil war, dass der Cannabiskonsum für die „Degeneration der Schwarzen“ verantwortlich und eine „Rache für die Versklavung“ durch die Weißen sei. Die Befürchtung dabei war, dass die „brasilianische Rasse“ durch den Cannabiskonsum Schaden nehmen könnte (vgl. Bewley-Taylor et al. 2014: 10). Die Gefährlichkeit der Substanz wurde auf die gleiche Stufe mit Opium gestellt oder sogar als noch schwerwiegender eingeschätzt. Ähnliche Ansichten verbreiteten sich im Süden der USA: die weiße Mehrheit der Bevölkerung hatte Angst, dass Afroamerikaner_innen ihren zugewiesenen sozialen Status durch den Kokainkonsum vergessen könnten (vgl. Johns 1992: 74 und vgl. Andreas/Nadelman: 2006: 41). Ein weiteres Beispiel ist das Anprangern von Cannabis rauchenden, mexikanischen Arbeiter_innen in den USA der 30er-Jahre des 19. Jahrhunderts, die in den Medien als Kriminelle dargestellt worden sind (vgl. Bewley-Taylor et al. 2014: 17). Das führte in Folge zur Aufnahme von Cannabis in die Liste der verbotenen Drogen.

Moral spielte innerhalb der Vereinigten Staaten schon immer eine große Rolle in der Umsetzung von Gesetzen, die nicht nur Opiate und Kokain, sondern auch Alkohol, Zigaretten oder Prostitution verboten. Die moralische Überzeugung, dass jede Form des Rausches eine Abscheulichkeit sei, hat großen Anklang in der amerikanischen Bevölkerung gefunden. Speziell die Befürwortung der Nüchternheit sprach die amerikanische Elite an. Diese hatte die paternalistischen Befürchtungen, dass durch die Zugeneigtheit der Arbeiter_innenklasse zum Alkohol und zu anderen Drogen die ökonomische Produktivität leiden könnte. (vgl. Andreas/Nadelman 2006: 41)

Die Propagierung der Abstinenz, die sich bis heute in therapeutischen Behandlungsmodellen von Drogenkonsument_innen findet, ist stark mit der Abstinenzbewegung verbunden (vgl. Schabdach 2009: 86f). Grundsätzlich ist die Idee der Nüchternheit mit dem Beginn der Industrialisierung wesentlich einflussreicher geworden (vgl. Schabdach 2009: 96). Organisationen, die sehr energisch die Abstinenz vom Alkohol propagierten, hatten ihren Aufschwung in Europa im späten 19. Jahrhundert (vgl. Spode 1993: 218). Ab 1883 entstehen die ersten Vereinigungen in Deutschland, wobei diese auf bereits auf existierenden Selbsthilfeorganisationen aus Amerika und der Schweiz basierten. Vereine wie die Guttempler oder die Blaukreuzler glaubten, im Gegensatz zu den bereits bestehenden Organisationen der Trinkerfürsorge wie der Inneren Mission, dass die Heilung der Trinker_innen nicht durch Barmherzigkeit, sondern durch völlige Enthaltung von alkoholischen Getränken zu gewährleisten sei. Diese Organisationen waren religiös, wobei das Blaue Kreuz dem Protestantismus zuzuordnen ist und sich die Guttempler als überkonfessionell verstanden haben. Von letzteren ist die Ansicht vertreten worden, dass der Alkohol die „Quelle der Degeneration“ ist. So war man beispielsweise davon überzeugt, dass durch Alkoholismus Zahnkaries vererbt wird. (vgl. Spode 1993: 218ff)

Unter dem Einfluss des schweizer Psychiaters Forel wurde Alkohol zum Gift erklärt, das den Bestand der Menschheit gefährde (vgl. Spode 1993: 222f). Seine Arbeit von 1891 über die „Trinksitten“ war eine Grundlagentext der Abstinenzbewegung. Forel verknüpfte wissenschaftliche Erkenntnisse über die schädlichen Wirkungen des Alkohols auf die Ökonomie, die Gesundheit und die Moral mit Argumenten der Degeneration der Menschheit und der Rassenhygiene. Ein Paradigma war, dass der Alkoholkonsum ein Ausdruck mangelnder Tugendhaftigkeit sei, gleichzeitig wurde er als Ursache für das Elend des Proletariats angenommen. Alkoholkonsum, so Forel, schadet dem menschlichen Erbgut und somit der Volksgesundheit. Dieser Gedanke wurde von den Vertretern der Eugenik verbreitet und auch bei den damaligen sozialdemokratischen Arbeiter_innenbewegungen, wie dem Deutschen Arbeiter Abstinenz Bund (DAAB) aufgenommen. Diese Vorstellung gipfelte schlussendlich in den Rassenhygienegesetzen der Nationalsozialist_innen von 1933 (vgl. Schabdach 2009: 87 und vgl. Spode 1993: 227f). Dabei wurde zwischen „erbbiologisch minderwertigen“ und „erbbiologisch nicht minderwertigen“ Trinker_innen unterschieden. Haben letztere als besserungsfähig und heilbar gegolten, sind im Gegensatz dazu die „Minderwertigen“ ausgegrenzt worden (vgl. Schabdach 2009: 87). Diese Gesetze haben vor allem sozioökonomisch schwächer gestellte Gruppen getroffen – sie fielen Euthanasieprogrammen zum Opfer, wurden sterilisiert oder wurden in Konzentrationslager und Arbeitslager geschickt.

Nicht nur beim Alkohol hat es historisch bereits mehrere Wertewandel gegeben. Bis in das 19. Jahrhundert war das britische Imperium ein Investor im Opiumhandel. Die finanziellen Interessen waren so groß, dass einem Versuch des chinesischen Kaiserreiches, den Handel mit Britisch-Indien zu beenden, in den späten 1830er-Jahren mit einer Militärintervention begegnet worden ist. Diese sogenannten Opiumkriege führten in weiterer Folge aber zu einer ablehnenden Haltung gegenüber dem Opiumhandel in Britannien. Die britischen Quaker_innen wurden die führende moralische Kraft hinter dem Verbot des Opiums. 1874 gründeten sie die Anglo-Oriental Society for the Supression of the Opium Trade. In den nächsten vier Jahrzehnten spielten sie eine große Rolle bei der Missionierung der Bevölkerung und lobbyierten in der Regierung, um die Stimmung gegen das Rauschmittel zu schüren. Die Veränderung des Verhältnisses der britischen Regierung zum Opiumhandel ist vor allem auf den Triumph von moralischen, religiösen und humanitären Impulsen gegenüber politischen und ökonomischen Interessen zurückzuführen. (vgl. Andreas/Nadelmann 2006: 38f)

Eine Gemeinsamkeit aller dieser Vorstellungen ist, dass Substanzabhängigkeit mit fehlender Moral und Kriminalität in Verbindung gebracht wird. Außerdem wird unterstellt, dass der Substanzkonsum für die „Degeneration des Menschen“ und für abweichendes Verhalten direkt verantwortlich sei.

2.2 Prohibition heute: Support and Punish – Unterstützen und Strafen

Vor dem 20. Jahrhundert hat es keine globalen Übereinkommen zur Regulierung und zum Gebrauch von Drogen gegeben. Das heutige System der weltweiten Drogenkontrolle basiert auf einer Reihe von UN Verträgen: die „Single Convention on Narcotic Drugs“ von 1961, abgeändert 1972, die „Convention on Psychotropic Substances“ von 1971 und die „Convention against illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances“ von 1988 (vgl. Bewley-Taylor 2012: 3f und vgl. Eisenbach-Stangl/Pilgram/Reidl 2008: 55). Das Ziel dieser Verträge ist sowohl die Kontrolle des legalen, pharmazeutischen Drogenmarktes, als auch die strafrechtliche Kontrolle von Produktion, Handel und Konsum von illegalen Drogen über Landesgrenzen hinweg. Heute sind die meisten Mitgliedsländer der UN Teil eines globalen Regimes der Drogenprohibition, in dem die Produktion, der Verkauf und der Besitz von Cannabis, Kokain, Opiaten, Halluzinogenen, Barbituraten, Amphetaminen und Beruhigungsmitteln abseits des medizinischen oder wissenschaftlichen Gebrauches strafbar ist. Auch die Rhetorik des Drogenkrieges wurde globalisiert (vgl. Andreas/Nadelmann 2006: 38). Die Entstehung dieses globalen Prohibitionsregimes muss laut Andreas und Nadelmann (2006) als ein Zusammenspiel von Sichtweisen, Interessen und moralischen Bewertungen der mächtigsten westeuropäischen Staaten und den USA verstanden werden, wobei die Rolle der Vereinigten Staaten von Amerika als Protagonist herausragend ist (vgl. Andreas/Nadelmann 2006: 38). Ein schwerwiegender Einfluss auf die internationalen Verträge ist durch Individuen und Anti-Drogen-Gruppierungen aus den USA ausgeübt worden, um die dort geltende Prohibition in andere Länder zu exportieren (vgl. Bewley-Taylor 2012: 8). Zwar sind Suchtprävention und -behandlung ein wichtiger Bestandteil der Konzeption zur Bekämpfung des illegalen Drogenkonsums, bezeichnend für den Krieg gegen die Drogen ist aber eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Drogenkonsument_innen. Die Strategie dahinter ist, Drogen rar und teuer und so den Konsum unattraktiv zu machen. Unterstützt wird diese Strategie von Sanktionen gegen die Konsument_innen selbst. Die Angst vor Bestrafung soll als Abschreckung dienen und den Konsum risikoreicher machen, was in weiterer Folge zu weniger Drogengebrauch und Missbrauch führen soll (vgl. Bewley-Taylor 2012: 8). Zugespitzt lässt sich diese Strategie mit der Formel Support and Punish (Unterstützen und Strafen) zusammenfassen.

In Österreich und in Deutschland ist der Besitz von Drogen strafbar, nicht der Konsum. Prinzipiell gilt nach Hess (2015) der liberale Grundsatz, dass Handlungen, die keine dritte Person, sondern nur die_den Handelnden selbst gefährden, straffrei sein müssen (vgl. Hess 2015: 262f). Dieser Grundsatz wird genau genommen nicht konsequent umgesetzt, wenn jegliche Handhabe mit illegalen Substanzen strafbar ist, weil so auch die Freiheit zum Konsum beschnitten wird (vgl. ebd.). Es ist Teil des Selbstbestimmungsrechtes oder des Rechtes zur freien Entfaltung der Persönlichkeit, Handlungen vollziehen zu können, auch wenn sie selbstgefährdend sind. Das ist auch der Grund, weshalb der Suizid straffrei ist. Außergewöhnlich an der Drogengesetzgebung ist außerdem, dass der Drogenhandel aus strafrechtlicher Sicht keine Handlung ist, die als Anstiftung oder Beihilfe interpretierbar ist (vgl. Hess 2015: 263). Die eigentliche Haupttat, der Drogenkonsum, ist straffrei. Das Verbot von Drogen widerspricht in dieser Hinsicht strafrechtlichen Grundsätzen.

Darüber hinaus hinterfragt Hess (2015) den Standpunkt, dass Jugendliche oder Süchtige vor dem Drogenkonsum geschützt werden müssen und somit die Drogenprävention die Einschnitte in die Handlungsfreiheit durch strafrechtliche Verbote begründen könnte. Denn auch bei Alkohol oder Tabak werden erfolgreich Regulierungen als Teil eines legalen Erwerbs von Drogen eingesetzt, beispielsweise indem Verbote für Jugendliche ausgesprochen werden. Außerdem sind selbst die Süchtigen noch zu eigenverantwortlichem Handeln fähig und die große Mehrheit der Konsument_innen von Drogen wird nie die medizinischen Kriterien der Sucht erfüllen. Nur ein kleiner Teil der Personen, die im Laufe ihres Lebens Drogen probieren, gelegentlich konsumieren und regelmäßig oder kontrolliert gebrauchen, sind in Gefahr, süchtig zu werden. (vgl. Hess 2015: 263f)

In Deutschland wird als Begründung für die Prohibition „die Volksgesundheit als Sammelbegriff für vielfältige Interessen der Allgemeinheit“ (Hess 2015: 265) angeführt. Doch ist damit nicht nur Volksgesundheit im traditionellen Sinn gemeint, also die Minimierung von Gesundheitsrisiken. Es sollen auch potenzielle Schädigungen der Funktionsfähigkeit der Gesellschaft wie der Zerfall von Familienverbänden, Drogenepidemien oder die Überlastungen von sozialen und gesundheitsbezogenen Institutionen, verhindert werden. Hess (2015) kritisiert daran, dass diese oft genannten Schäden nicht durch jene verursacht werden, die Drogen handeln, sondern durch Konsument_innen. Von selbigen wiederum durch Handlungen, die strafrechtlich nicht relevant sind, da der Konsum an sich legal ist. (vgl. Hess 2015: 265)

Bereits nachgewiesen ist, dass drogenpolitische Repressionen kaum das Ausmaß des Drogenkonsums beeinflussen (Schabdach 2009: 251). Es bleibt somit nach Johns (1992) die Frage bestehen, welche Funktion die Prohibition eigentlich hat, vor allem wenn sie bei ihrem suggerierten Zweck, der Herstellung einer drogenfreien Gesellschaft oder zumindest der effektiven Eindämmung des Drogenkonsums, versagt. Die Kriminologin gibt auf diese Frage vier Antworten (vgl. Johns 1992: 57f): Zum Ersten wird durch die Aufmerksamkeit auf die Gefahren der illegalen Drogen von den Gefahren der legalen Drogen abgelenkt, die in die Kultur gut integriert sind. Die Konsequenzen der legalen Drogen in Bezug auf die Volksgesundheit werden verharmlost. Der Mythos der „drogenfreien Kultur“ verschleiert, dass Bürger_innen weiterhin die Möglichkeit haben, bestimmte gesellschaftlich anerkannten Drogen zu konsumieren, während andere ausgeschlossen bleiben. Zum Zweiten kann nach Johns durch die Rhetorik des Drogenkrieges extrem erfolgreich von fundamentalen, sozialen Problemen einer Gesellschaft abgelenkt werden. So haben in den USA die Regierungen unter Präsident Reagan und Bush in den 80er-Jahren bis in die 90er-Jahre hinein, einen Großteil der amerikanischen Bevölkerung davon überzeugt, dass der Konsum von Kokain, Marihuana, Crack und Heroin eine substantielle Bedrohung darstellt – nicht nur für die Gesundheit, sondern auch für die Grundlagen der Gesellschaft. Drogenkonsum wird als der Verursacher, nicht als Symptom von sozialen Problemlagen interpretiert. Zum Dritten: Indem der Krieg gegen die Drogen vor allem auf den Drogenkonsum und Drogenhandel der sozioökonomisch schwachen Klassen und Minderheiten fokussiert, legitimiert er nach Johns deren gesellschaftliche Isolation und Kriminalisierung. Sie werden als „feindliche Klasse“ stilisiert und ihre Marginalisierung und Verarmung gerechtfertigt. Als vierte Funktion des Drogenkrieges nennt Johns die Legitimierung einer massiven Ausweitung von innenpolitischer Macht und Kontrolle.

Wird dem Drogenkonsum der Kampf angesagt, gilt das nicht für alle Drogen, sondern bezieht sich auf die „kulturfremden“, illegalen Drogen als Symbol einer subkulturellen und sozialkritischen Wertehaltung. Deren Konsum stellt das Werte- und Normengefüge der „Normalkultur“ in Frage (vgl. Müller 2013: 21f). Die herrschende Drogengesetzgebung ist kein sachliches Produkt einer Problembearbeitung, sondern „ein moralisches Produkt irrationaler Ängste“ (Müller 2013: 24). Die Beschwörung der Kriegsmetapher, um politische Beschlüsse zu beschreiben, die das „Drogenproblem“ betreffen, hat eine symbolische Beruhigung zum Ziel. Nämlich den Bürger_innen das Gefühl zu geben, dass eine Regierung bemüht ist, das Problem zu lösen – gleichgültig, wie die Bevölkerung tatsächlich darüber denkt (vgl. Elwood 1994: 15). Kampfansagen sind ein Mittel zur Legitimierung der Prohibition, weshalb im folgenden Teil genauer auf die Rhetorik des Drogenkrieges, als Teil einer Public-Relations-Kampagne, eingegangen wird.

2.3 Die Rhetorik der Prohibition – der War on Drugs als Public-Relations-Kampagne

Die Prohibition und der Krieg gegen die Drogen gehen mit einer entsprechenden Rhetorik einher (vgl. Andreas/Nadelmann 2006: 38). Eingeleitet unter US Präsident Nixon und später unter Reagan und Bush zu neuen Höhepunkten getrieben, ist der zuerst nur rhetorisch geführte „Krieg gegen die Drogen“ Wirklichkeit geworden (vgl. Bertram/Blachman/Sharpe/Andreas 1996: 104f).

Rhetorik wird von Elwood (1994) als Einflussbereich von Diskursen verstanden, die um die öffentliche Akzeptanz kämpfen, um öffentliche und private Realitäten zu definieren (Elwood 1994: 5f). Diese öffentlichen Artikulationen erzeugen Themen und strukturieren bestimmte inhaltliche Lösungen vor. Die Rhetorik beeinflusst sowohl die Perspektiven von Individuen auf Themen, als auch das Selbstverständnis des Individuums in Bezug auf selbige Thematik. Jegliche Rhetorik ist in diesem Verständnis auf eine Art und Weise politisch oder, anders ausgedrückt, ist sie eine Möglichkeit, Machtverhältnisse zu erzeugen, zu erhalten oder zu stabilisieren (vgl. ebd.).

Der Krieg gegen die Drogen ist nach Elwood eine rhetorische, massenmediale und facettenreiche Public-Relations-Kampagne, die zum Ziel hat, die öffentliche Wahrnehmung von Politiker_innen zu verbessern (vgl. Elwood 1994: 3). Gleichzeitig soll sie die Entscheidungsträger_innen von der Verantwortung für die Lösung von Problemen entlasten, die mit dem Drogenhandel oder dem Drogenkonsum in Verbindung gebracht werden. Politiker_innen haben so die Möglichkeit, sich als starke, handlungsfähige Personen zu präsentieren. Es wird kommuniziert, dass sie hart gegen urbane Kriminalität vorgehen und sich um innenpolitische Fragen kümmern (vgl. ebd.). In Public-Relations-Kampagnen wird in diesem Verständnis Rhetorik strategisch angewandt, um einen Konsens in der Bevölkerung zu einem bestimmten Thema zu erzeugen bzw. auch, um einen Einfluss auf diese Themen, auf die Gesellschaft und Politiker_innen zu haben (vgl. Elwood 1994:10).

Die Rhetorik des Drogenkrieges ist mehrdeutig ausgerichtet, um urbanen Minderheiten die Verantwortung für das Drogenproblem und soziale Missstände zu geben aber auch, um diese für die Lösung des Problems zuständig zu machen (vgl. Elwood 1994:3). Ein Drogenproblem in der Mittelschicht oder in anderen Gesellschaftsschichten wird dabei nicht thematisiert. Das ermöglicht eine Politik und Strategie des Regierens, in der Minderheiten attackiert werden, ohne sich dem Vorwurf der Diskriminierung, Ausgrenzung oder des Rassismus aussetzen zu müssen. Die Anwendung der Kriegsmetapher inkludiert außerdem das Bild der „gefährlichen Anderen“, die eine grundsätzliche Bedrohung für die bestehenden Herrschaftsverhältnisse darstellen (vgl. Elwood 1994: 23). Sie kann als Strategie verwendet werden, um die Bevölkerung zu polarisieren. Durch die Kriegsmetapher wird außerdem suggeriert, dass eine moralische Krise oder eine Gefährdung von grundlegenden Idealen besteht. Politiker_innen laufen dadurch nicht Gefahr, dass ihre Motive für den Krieg gegen die Drogen mit dem eigenen Vorteil in Verbindung gebracht werden. Sie können sich als diejenigen inszenieren, die Etwas oder Jemanden vor einer Gefahr beschützen. Die Akteur_innen dieses Krieges erscheinen als Verteidiger_innen der Bevölkerung und des Landes (vgl. Elwood 1994: 56). In der massenmedialen Berichterstattung über den Drogenkrieg werden die Gegner_innen dabei zu unbezwingbaren, allgegenwärtigen Feind_innen. Meistens sind sie charakterisiert als die Anderen, Migrant_innen und Menschen mit dunkler Hautfarbe (vgl. ebd.). Wie auch immer die konkrete Berichterstattung aussehen mag, es wird der Eindruck erweckt, als hätten Männer mit weißer Hautfarbe nichts mit illegalen Drogen zu tun (vgl. Elwood 1994: 84).

3. Kriminalisierung von Armut und Minderheiten als Folge des Drogenkrieges

Johns (1992) hat für die USA bereits in den 90er-Jahren festgestellt, dass die Strafverfolgung, die das Hauptaugenmerk des Drogenkrieges ausmacht, hauptsächlich Angehörige der Unterschicht trifft – unabhängig davon, ob sie Konsument_innen oder Händler_innen sind (vgl. Johns 1992: 17). Mitglieder der Mittelschicht und der Oberschicht sind selten das Ziel strafrechtlicher Verfolgung. Und schon 1967 kam ein Bericht zur Strafverfolgung in den USA zur Erkenntnis, dass die prohibitive Gesetzgebung mehrheitlich Arme und subkulturelle Gruppen trifft (vgl. Johns 1992: 18). Aufgrund der ungleichen Strafverfolgung wird in demselben Bericht die Schlussfolgerung gezogen, dass Armut an sich dadurch zu einem Verbrechen wird. Marginalisierte Gruppen werden weiter an den Rand der Gesellschaft gedrängt, wobei gleichzeitig ihre Unterdrückung legitimiert wird. Dieser Befund, so die These des vorliegenden Artikels, kann auf die Situation in Österreich umgelegt werden.

In Wien lässt sich eine gezielte Kriminalisierung von Migrant_innen und der sozioökonomisch schwachen Bevölkerung aufgrund der repressiven Suchtmittelgesetze beobachten. Bereits von Eisenbach-Stangl et al. (2008) und von Pilgram, Fuchs und Leonhardmair (2012) ist festgestellt worden, dass es insgesamt ein überdurchschnittliches Verurteilungs- und Haftrisiko für Migrant_innen in Bezug auf Suchtmitteldelikte in Wien gibt. Diese Daten deuten auf eine Ungleichbehandlung durch die Strafverfolgung und nicht auf eine tatsächlich größere Kriminalitätsrate dieser Gruppe hin (vgl. Pilgram et al. 2012: 27). Mit Beginn der 1990er-Jahre steigt die polizeilich erfasste Drogenkriminalität an, wobei in diesem Zeitraum die Zero-Tolerance-Strategie in Österreich ausgerufen worden ist (vgl. Eisenbach-Stangl et al. 2008: 85). 2012 wurde gezeigt, dass die Inhaftierungswahrscheinlichkeit für Migrant_innen nach dem Suchtmittelgesetz fünfmal so hoch ist wie bei Österreicher_innen (vgl. Pilgram et al. 2012: 24f).

Ein Beispiel der gezielten Anwendung der Drogengesetzgebung gegen urbane Minderheiten lässt sich im Bericht des Instituts für Rechts- und Kriminalsoziologie über die Delinquenz ausländischer Staatsangehöriger von 2016 finden. Hier wird festgestellt, dass es 2015 einen überproportionalen Anteil von Inhaftierungen nach dem Suchtmittelgesetz gab und zwar bei der Gruppe der sonstigen Drittstaatsangehörigen. Sie haben in Wien 58% der Haftzugänge wegen Drogendelikten ausgemacht (vgl. Pilgram et al. 2016: 45). In diesem Bericht werden sonstige Drittstaatsangehörige als eine heterogene Gruppe von Staatsangehörigen definiert, die nicht den Ländern des Balkans und der Türkei zugehörig sind und deren Zugang nach Österreich voraussetzungsvoll und schwierig ist (vgl. Pilgram/Fuchs/Schwarzl 2016: 9). Diese Inhaftierungsrate ist bemerkenswert, vor allem wenn man den geringen Anteil dieser Gruppe dem gesamten Anteil an Migrant_innen in der Wiener Gesamtbevölkerung gegenübergestellt – er macht nicht einmal ein Drittel aus (vgl. Baldaszti/Faßmann/Fuchs et al. 2016: 114). Das bedeutet, dass bestimmte urbane Minderheiten gezielt durch die Anwendung der Suchtmittelgesetze ausgegrenzt werden, wie es für den Krieg gegen die Drogen charakteristisch ist.

Abbildung 1: Zusammenhang zwischen polizeilich registrierten Straftaten nach § 28a SMG (2016) und einem Index für prekäre Lebenslagen (2014/15) in den jeweiligen Bezirken von Wien (Quelle: Fuchs/Pilgram/Schwarzl 2017: 44)

Die Kriminalisierung von Armut aufgrund der gezielten Verfolgung des in der Öffentlichkeit sichtbaren Drogenhandels kann anhand der folgenden Details veranschaulicht werden: Straftaten wegen § 28a SMG, dem Suchtgifthandel, sind 2016 in Bezug auf die Bevölkerung am häufigsten im 15. und 16. Wiener Gemeindebezirk registriert worden. Das spiegelt nach Fuchs, Pilgram und Schwarzl (2017) vor allem Schwerpunktaktionen der Polizei wieder, so auch entlang der U-Bahnlinie 6 (vgl. Fuchs et al. 2017: 43). Gleichzeitig gehören diese Bezirke zu den Wohngebieten, in denen eher sozial und ökonomisch schwächere Bevölkerungsschichten angesiedelt sind. Abbildung 1 stellt den Zusammenhang zwischen Raten an registrierten Delikten nach § 28a SMG in den jeweiligen Bezirken und dem Index für prekäre Lebenslagen dar. Dieser ergibt sich aus fünf Faktoren: Durchschnittseinkommen, Arbeitslosenquote, Anteil von Über-15-Jährigen mit Pflichtschule als höchster absolvierter Ausbildung und der Höhe der pro Kopf ausbezahlten Transferleistung – dem Arbeitslosengeld beziehungsweise der Notstandshilfe. Je größer die Punkte sind, umso größer ist auch die absolute Zahl an angezeigten Straftaten. Das Suchtmittelgesetz wird in Wien somit vermehrt gegen jene Personen angewandt, die zu den einkommensschwachen Bevölkerungsschichten zu zählen sind (vgl. Fuchs et al. 2017: 44).

Bei den oben erwähnten polizeilichen Schwerpunktaktion entlang der U-Bahnlinie 6 spielten Public Relations und die Rhetorik des Drogenkrieges eine entscheidende Rolle, denn sie begründeten deren Legitimation. Nachdem im Jahr 2015 der Handel mit Cannabis zuerst durch eine Gesetzesänderung entkriminalisiert worden ist, wurde vermehrt im öffentlichen Raum mit Drogen gehandelt. Es folgte eine riesige, mediale Kampagne, der sich auch Vertreter_innen der Politik, öffentlicher Institutionen und der Exekutive angeschlossen haben. In der medialen Inszenierung wurden die klassischen Elemente der Rhetorik des Drogenkrieges verwendet und Entscheidungsträger_innen, Politiker_innen und die Exekutive präsentierten sich als die Beschützer_innen der Bevölkerung. Während der Kampagne wurde massiv Stimmung gegen die Entkriminalisierung gemacht und die Dealer_innen als Gefahr für die Sicherheit stilisiert. Tatsächlich ist es zu einer neuerlichen Gesetzesänderung im Jahr 2016 gekommen (vgl. Fuchs et al. 2017: 54). Mittels § 27 Abs. 2a SMG wurde speziell der Handel im öffentlichen Raum wieder stärker kriminalisiert. Das richtet sich dezidiert gegen marginalisierte Menschen, die – im Gegensatz zu etablierten Mitgliedern der Gesellschaft – auf den sichtbaren Drogenhandel auf der Straße angewiesen sind (vgl. Johns 1992: 91f). Die Mehrheit der Cannabis konsumierenden Bevölkerung ist davon nicht betroffen, weil der Handel nicht in der Öffentlichkeit stattfindet. Es lassen sich somit auch in Österreich Prozesse wie in den USA beobachten. Durch den Krieg gegen die Drogen werden die einkommensschwache Bevölkerung und Migrant_innen gezielt über Suchtmittelgesetze kriminalisiert und dadurch um so mehr marginalisiert. Public-Relations-Kampagnen stellen dabei den Konsens zu neuen prohibitiven Gesetzen und zum harten Durchgreifen der Exekutive her.

4. Soziale Arbeit und die Konsequenzen des Drogenkrieges

Die Soziale Arbeit ist in Europa nun seit mehr als 30 Jahren auch in der niederschwelligen Drogenarbeit aktiv. Als wesentlich für einige ihrer zentrale Angebote in der Niederschwelligkeit hat sich der Einsatz der akzeptierenden Drogenarbeit zur Normanpassung erwiesen. So können Vertreter_innen der akzeptierenden Drogenarbeit als moralische Unternehmer_innen beschrieben werden, weil sie für einen Wandel im Umgang mit Drogen und den Konsument_innen von illegalen Drogen eintreten (vgl. Schabdach 2009: 142). Bis zu einem gewissen Grad war und ist die akzeptierende Drogenarbeit dabei erfolgreich: Substitution von illegalen Drogen, Spritzentausch, Beratung ohne Terminabsprache und ohne Abstinenzdruck haben sich weitgehend etabliert. In Ländern wie Deutschland oder der Schweiz sind auch Konsumräume ein essentieller Teil des Angebotes. Sanin (2016) merkt dabei an, dass die Errungenschaften der akzeptierenden Drogenarbeit nicht auf eine humanistische Wende in der Drogenpolitik zurückzuführen sind. Viel eher bestand ein Wunsch, die Anzahl der HIV-/Aids-Infektionen und Erkrankungen der 1980er- und -90er-Jahre zu kontrollieren (vgl. Sanin 2016: 135). Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Harm Reduction (die Schadensminimierung) empirisch belegbar lebensrettend ist, da sie viele gesundheitliche Folgeerscheinungen der Marginalisierung von Drogenkonsument_innen reduziert oder sogar verhindert. Verursacht werden viele dieser Folgen aber erst durch sekundäre Effekte des Drogenkonsums, die durch die Kriminalisierung der Drogen und die soziale Isolation bedingt sind (vgl. Schabdach 2009: 143). Die Prohibitionspolitik verursacht somit viele Probleme, zum Beispiel die soziale Isolation von Drogenkonsument_innen, die von der Sozialen Arbeit anschließend bearbeitet werden müssen.

Im Gegensatz zu modernen Gesellschaften, in denen die unteren Gesellschaftsschichten durch Einbezug in den industriellen Produktionsprozess sozial integriert worden sind, haben in spätmodernen Gesellschaften Institutionen wie das Gefängnis oder die akzeptierende Drogenarbeit diese Aufgabe übernommen. Dabei geht es hauptsächlich um das Unsichtbar-Machen von Armut und um Kontrolle (vgl. Schabdach 2009: 227). Diebäcker (2014) ergänzt, dass Soziale Arbeit als staatliche Praxis aufgrund der Möglichkeit Hausverboten auszusprechen und Hausregeln zu exekutieren auch als Praxis der territorialen Ausschließung reflektiert werden muss (vgl. Diebäcker 2014: 114). Das Bedrohungspotenzial für die bestehende soziale Ordnung soll durch den Ausschluss minimiert werden. Es bleibt somit fraglich, ob die niederschwellige Drogenarbeit etwas mit tatsächlicher Akzeptanz zu tun hat. Denn unklar bleibt weiterhin, was Akzeptanzorientierung als drogenpolitische Strategie bedeutet und welche Zielperspektive sich daraus ergibt. Nach Schabdach (2009) ist sie vielmehr zu einem elementaren Bestandteil einer spätmodernen Kontroll- und Ordnungspolitik geworden, die noch immer unter dem strafenden Paradigma der Prohibition arbeitet (vgl. Schabdach 2009: 196f). Der bestehende Drogendiskurs verhindert dabei eine Auseinandersetzung mit anderen Problemlagen wie Armut, Wohnungslosigkeit und Chancenungleichheit. Durch die Art und Weise, wie über die Drogenpolitik öffentlich verhandelt wird, wird von einer neoliberalen Politik und des Abbaus des Wohlfahrtsstaates abgelenkt und die Gesellschaft anhand von ökonomischen, rassistischen und moralischen Grenzen getrennt (vgl. Schabdach 2009: 227).

Unter dem Aspekt der Sicherheit werden die Grenzlinien von Inklusion und Exklusion nun auch geographisch gezogen. Der Handel und Konsum von Drogen in der Öffentlichkeit und die daraus abgeleitete Verunsicherung des subjektiven Sicherheitsgefühls werden als Legitimation für Interventionen, auch durch die Soziale Arbeit, herangezogen. Ein aktuelles Beispiel in Wien ist das Alkoholverbot am Praterstern. Gesellschaftlichen Randgruppen, denen eine mangelnde Aktivierungsbereitschaft attestiert wird und die als eine Bedrohung der subjektiven Sicherheit wahrgenommen werden, werden durch die ordnungsstiftenden Techniken der Sozialen Arbeit klar umgrenzte Räume zugewiesen oder sie werden zum Ziel polizeilicher Repression. (vgl. Schabdach 2009: 197)

Schabdach (2009) argumentiert, dass durch das Arrangement von niederschwelliger, akzeptierender Drogenarbeit und gleichzeitiger Kriminalisierung und Kontrolle eine tatsächlich alternative Drogenpolitik illusorisch ist, weil sie selbst zu der Alternative geworden ist: Es ist durch die Fähigkeit der akzeptierenden Drogenarbeit, Drogenkonsument_innen im öffentlichen Raum unsichtbar zu machen und deren potenzielle Gefahren zu managen, nicht länger notwendig, die prohibitive Drogenpolitik zu ändern. Die ursprünglich inkludierend gemeinte Akzeptanz ist in eine Form der Toleranz verwandelt worden, die einen exkludierenden Charakter hat, denn um Zugang zu Angeboten zu erhalten, müssen sich die Nutzer_innen zuerst als pathologische Subjekte definieren. (vgl. Schabdach 2009: 246)

Deswegen wird der akzeptierenden Drogenarbeit auch ein partielles Scheitern bescheinigt (vgl. Schabdach 2009: 247). Durch den Wandel von der politischen Bewegung hin zum sozialen Dienstleistungsangebot geht der politische Anspruch verloren. Es werden nicht länger die politischen Interessen der Drogenkonsument_innen repräsentiert. Auf die Konsequenzen der prohibitiven Drogenpolitik wird von der Sozialen Arbeit nicht mehr hingewiesen. Auch in Wien hat sich dieser Wandel vollzogen (vgl. Grümayer 2014: 195). Dadurch ist einer der zentralen Handlungsgrundsätze der akzeptierenden Drogenarbeit, die Gesundheitsförderung durch Senkung des Konsumrisikos, zusehends davon bedroht, nicht realisiert zu werden. Beispielsweise bleibt der intravenöse Drogenkonsum durch die Isolation der Konsument_innen weiterhin sehr riskant. Werden die nachteiligen Effekte der Prohibition nicht reduziert, bleibt die Soziale Arbeit in der niederschwelligen Drogenarbeit eine Form der Elendsverwaltung (vgl. Schabdach 2009: 247).

Dabei sollte die Ökonomisierung – die Ausbreitung der Marktlogik und deren Ordnungsprinzipien – und damit verbundene Veränderungen der Drogenhilfe auf der lokalen Ebene zu Demokratisierung und Rationalisierung und zur Aktivierung und Emanzipierung der Adressat_innen der Drogenhilfe führen. Kritisch merken Eisenbach- Stangl et al. zu diesen Veränderungen an:

„Anderseits bergen sie aber auch die Gefahr für die Drogenhilfe, zur bürokratischen Verhaltenssteuerung mit gegenläufigen Effekten zu verkommen, durch die DrogenklientInnen zum Verwaltungsobjekt mutieren, das mit geringfügigen Kosten und unter weitestgehender Hintanhaltung aller Belästigungen für die Stadt und ihre BewohnerInnen und BesucherInnen gemanagt wird.“ (Eisenbach-Stangl et al. 2008: 137)

Umso effektiver die Soziale Arbeit durch ihre Praxis zur Unsichtbarkeit von Armut oder den negativen Effekten der repressiven Drogenpolitik beiträgt, umso weniger Druck gibt es auf Politik und Justiz, die bestehenden punitiven Praktiken zu beenden.

5. Schluss und Ausblick

Seitdem die niederschwellige Drogenarbeit in Wien in die Stadtverwaltung integriert worden ist, gibt es seitens der Suchthilfe keine kritischen Standpunkte zur Drogenpolitik. Eine Veränderung des bestehenden Normensystems wird nicht länger gefordert.

Es gibt zwar im Tageszentrum des jedmayer noch einen gewissen Schutzraum vor polizeilicher Verfolgung, aber nur so lange sich die Nutzer_innen in der Einrichtung aufhalten. Dieser Schutzraum vor polizeilicher Verfolgung ist meines Erachtens nicht mehr in der gleichen Qualität vorhanden, wie es in der Vergangenheit in der sozialmedizinischen Drogenberatungsstelle Ganslwirt der Fall war. Damals war eine kontinuierliche Polizeipräsenz vor der Einrichtung noch undenkbar. Die Polizei jedenfalls ist in der unmittelbaren Umgebung des niederschwellig konzipierten Angebotes des jedmayer omnipräsent. Fraglich bleibt, wie sich diese räumliche Nähe der andauernden Polizeieinsätze zum Tageszentrum der Suchthilfe, der größten Einrichtung der niederschwelligen Drogenarbeit in Wien, auswirken wird. In dieser Hinsicht bleibt auch unklar, ob die Soziale Arbeit heute bestimmte Menschen nicht erreicht, die durch die Symbolik des Ortes abgeschreckt werden. Diese und weitere Fragen müssten in weiterführenden Forschungen zur niederschwelligen Drogenarbeit in Wien diskutiert werden.

Auch wenn es weltweit Staaten gibt, die sich gegen die internationalen Verträge zur Drogenbekämpfung wehren und eigene Strategien entwickeln, sind wir in Österreich derzeit von einer Liberalisierung der Drogengesetze weit entfernt (vgl. Eastwood/Fox/Rosmarin 2016: 6). Zu stark ist die durch die Rhetorik des Drogenkrieges medial konstruierte Problematisierung des Drogenkonsums und offenbar zu effektiv die einfachen Antworten der Politik auf Fragen, die eigentlich eine Auseinandersetzung mit den Themen Armut und soziale Ungleichheit bedeuten würden. Der Krieg gegen die Drogen hat sich etabliert, denn so kann relativ einfach Armut und Marginalisierung kriminalisiert und ein Konsens zu mehr Law and Order hergestellt werden.

Eine drogenfreie Gesellschaft bleibt Utopie. Die prohibitiven Gesetze, die unter dem Vorwand geschaffen wurden, diese Idee zu verwirklichen, sind Realität. Sie prägen den Alltag von Betroffenen, aber auch von jenen, die sie exekutieren müssen und darüber hinaus das Arbeitsumfeld derer, die in der niederschwelligen Drogenarbeit tätig sind. Das Klientel der Sozialen Arbeit ist, wie in diesem Artikel dargestellt worden ist, besonders von der prohibitiven Gesetzgebung betroffen. Die Profession müsste also ein besonderes Interesse daran haben, zumindest eine Entkriminalisierung des Drogenbesitzes zu fordern, vor allem weil es in Österreich von Drogenkonsument_innen keine starke Interessensvertretung gibt. Als Zeug_innen der Folgen des Krieges gegen die Drogen hätte die Soziale Arbeit zumindest einen Einblick in die Lebenswelt und könnte somit gute Argumente für eine Liberalisierung der Drogengesetzgebung einbringen.

Verweise

1 Public Relations (PR) ist dabei nichts anderes als Propaganda. So hat es auch der Begründer der bewussten und intelligenten Manipulation der Gewohnheiten und Meinungen der Massen, Edward L. Bernays, in seinem Buch Propaganda von 1928 beschrieben. (vgl. Bernays 2009: 11f).

2 Ein Beispiel für die verwendete Rhetorik ist folgender Artikel des ORF Wien: Suchtkoordinator: „Mehr Händler als Käufer“. http://wien.orf.at/news/stories/2753897/ (24.8.2018).

3 So hatten die Morphinisten in Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts keine geringere Lebenserwartung, Überdosierungen oder Krankheitserscheinungen als sekundäre Drogeneffekte zu beklagen, weil sie sozial gut integriert gewesen sind. Erst mit der Kriminalisierung werden Ausgrenzungsprozesse ausgelöst, die zum Elend der Drogenkonsument_innen entscheidend beitragen. (vgl. Schabdach 2009: 143)

Literatur

Andreas, Peter/Nadelmann, Ethan (2006): Policing the Globe. Criminalization and Crime Control in International Relations. Oxford: University Press.

Baldaszti, Erika/Faßmann, Heinz/Fuchs, Regina/Kytir, Josef/Marik-Lebeck, Stephan/Rumpolt, Peter/Wisbauer, Alexander (2016): Migration & Integration. Zahlen. Daten. Indikatoren 2016. Wien: Statistik Austria.

Bernays, Edward (2009): Propaganda – Die Kunst der Public Relations. Kempten: Orange Press.

Bertram, Eva/Blachman, Morris/Sharpe, Kenneth/Andreas, Peter (1996): Drug War Politics: The Price of Denial. Berkeley and London: University of California Press.

Bewley-Taylor, David (2012): International Drug Control. Consensus Fractured. New York: Cambridge University Press.

Bewley-Taylor, David/Blickman, Tom/Jelsma, Martin (Hg.) (2014): The Rise and Decline of Cannabis Prohibition. The History of Cannabis in the UN Drug Control System and Options for Reform. Amsterdam: Transnational Institute.

Diebäcker, Marc (2104): Soziale Arbeit als staatliche Praxis im städtischen Raum. Wiesbaden: Springer Fachmedien.

Eastwood, Niamh/Fox, Edward/Rosmarin, Ari (2016): A Quiet Revolution: Drug Decriminalization Across the Globe. London: Release.

Eisenbach-Stangl, Irmgard/Pilgram, Arno/Reidl, Christine (2008): Wiener Drogenpolitik 1970 bis 2005. Außen- und Innenansichten. Wien: Europäisches Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung.

Elwood, William (1994): Rhetoric in the War on Drugs: The Triumphs and Tragedies of Public Relations. Kalifornien: Praeger Publishers.

Ferentzy, Peter/Turner, Nigel (2013): The History of Problem Gambling. Temperance, Substance Abuse, Medicine, and Metaphors. New York: Springer Verlag.

Friedrichs, Jürgen (2002): Drogen und Soziale Arbeit. Wiesbaden: Springer Fachmedien.

Fuchs, Walter/Pilgram, Arno/Schwarzl, Christina (2017): Öffentliche Sicherheit in Wien. Wien: Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie.

Grümayer, Fabian (2014): Niederschwelligkeit ohne Akzeptanz? Eine Position zum schadensmindernden Angebot der Drogenarbeit in Wien. In: soziales_kapital. 12/2014. https://soziales-kapital.at/index.php/sozialeskapital/article/view/345 (24.8.2018).

Hess, Henner (2015): Repression oder Legalisierung? Vom desorganisierten Verbrechen zum organisierten Drogenmarkt. In: Hess, Henner (2015): Die Erfindung des Verbrechens. Wiesbaden: Springer Fachmedien. S. 261–289.

Johns, Christina J. (1992): Power, Ideology, and the War on Drugs. Nothing Succeeds Like Failure. New York/Westport/London: Praeger Publishers.

Kemmesies, Uwe E. (2004): Zwischen Rausch und Realität. Drogenkonsum im bürgerlichen Milieu. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Müller, Jessica (2013): Drogenabhängigkeit und Soziale Arbeit. Nutzen und Nutzungsprozesse niederschwelliger, akzeptanzorientierter Drogenhilfeangebote. Hamburg: Disserta Verlag.

Pilgram, Arno/Fuchs, Walter/Leonhardmair, Norbert (2012): Welche Aussagen über die Migranten- und Ausländerpopulation in Wien erlaubt die Kriminalstatistik? Sozialwissenschaftliche Expertise. Wien: Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie.

Pilgram, Arno/Fuchs, Walter/Schwarzl, Christina (2016): Vorarbeiten für eine fortlaufende Beobachtung der Delinquenz ausländischer Staatsangehöriger in Wien und Pilotbeobachtung für das Jahr 2015. Wien: Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie.

Sanin, Daniel (2016): Entstehung und Funktion der Diagnose „Abhängigkeitssyndrom“ im Kapitalismus aus kritisch psychologischer Sicht. In: Journal für Psychologie. Theorie, Forschung, Praxis. Jg. 24, Heft 2/2016. S.126–142.

Schabdach, Michael (2009): Soziale Konstruktionen des Drogenkonsums und Soziale Arbeit. Historische Dimensionen und aktuell Entwicklungen. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Spode, Hasso (1993): Die Macht der Trunkenheit. Kultur- und Sozialgeschichte des Alkohols in Deutschland. Opladen: Leske und Budrich.

Suchtkoordinator: „Mehr Händler als Käufer“ (2016). ORF Wien, online Nachrichtenportal. 23.01.2016. https://wien.orf.at/news/stories/2753897/ (24.8.2018).

Über den Autor

Fabian Grümayer MA, Jg. 1987

|